解决汽车芯片上车“最后一公里”:多家央企联合打造国家级芯片检测平台

长期以来,我国汽车芯片产业从实验室到量产上车的“最后一公里”,常常被卡在标准碎片化和验证低效上。

如今,这一痛点迎来转机。

在10月28日举办的2025汽车芯片生态大会上,国内首个国家级汽车芯片标准验证中试服务平台正式投入使用。这个平台坐落于深圳坪山区,由多家央企联合发起的中汽芯(深圳)科技有限公司负责运营,旨在填补国产车规级芯片质量评价体系的空白,帮助从芯片设计到车辆装配的全链条实现统一把关。

回溯这个平台的诞生,得从中国汽车产业对芯片的依赖说起。

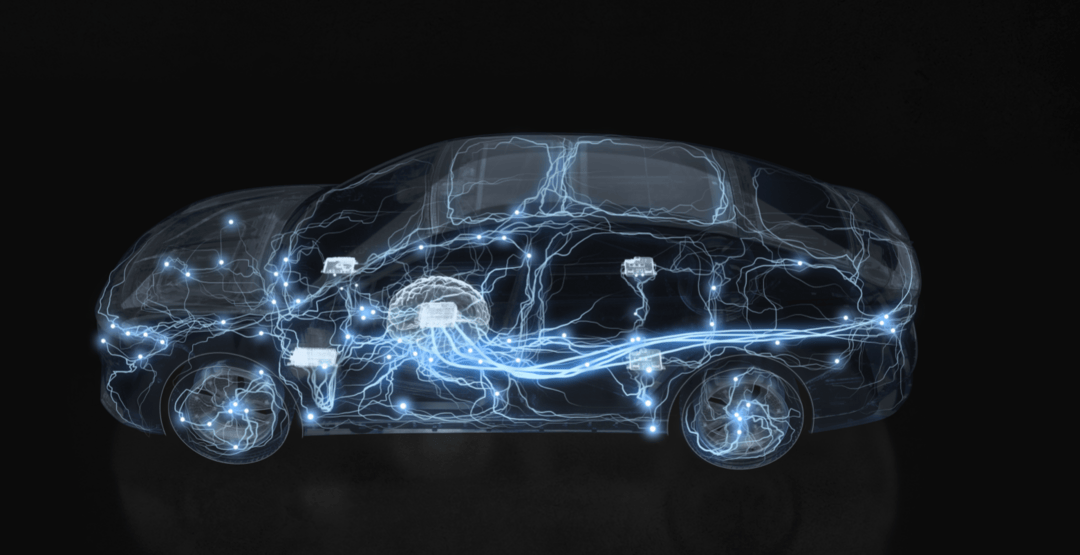

智能网联汽车的核心大脑——动力控制、域控制器、高级驾驶辅助系统和中央计算单元——几乎全赖车规级芯片支撑。这些芯片不同于手机里的消费级产品,必须在高温、低温、潮湿、震动和电磁辐射等恶劣环境中稳定运行数万小时,甚至十年以上。数据显示,2024年中国汽车芯片市场规模已超4000亿元,但国产化率不足30%,核心瓶颈就在于验证环节的“卡脖子”。过去,芯片企业往往面对多家车企的各自测试规范,结果导致企业反复调整设计。车企这边也不轻松,自行搭建验证体系,不仅烧钱,还易出错。

平台的建设,正是针对这些乱象的系统回应。它由中国汽车技术研究中心牵头,联合国家相关机构和行业协会,于2023年底启动筹建。历经两年迭代,平台如今占地逾5000平方米,内置13个专业试验室,包括环境及可靠性试验室、失效分析试验室、信息安全试验室和性能测试试验室等。这些实验室配备80余套高端设备,能模拟从零下55摄氏度到150摄氏度的全温域测试、10g加速度的振动冲击,以及高达200V/m的电磁兼容干扰。覆盖范围广到令人咋舌:9大类81小类芯片品类,无一遗漏。从智能驾驶芯片的实时决策算法验证,到智能座舱芯片的语音交互安全评估,再到功率芯片的热管理和安全芯片的加密防护,全都纳入其中。平台还具备30余项汽车芯片标准的验证能力,如AEC-Q100/Q101的可靠性测试和ISO/SAE 21434的信息安全规范。

更关键的是,它不只是“测”,而是“统”。平台的核心使命,是制定车规级芯片的统一测评方法。过去,行业标准散落于不同协会和企业间,缺乏权威背书。现在,通过这个中试服务平台,企业可以提交样片,一次性完成全流程验证:从功能性能到环境耐受,再到失效溯源和安全审计。以一家功率芯片供应商为例,过去为上车需针对各个车企分别测试,如今只需平台一纸报告,即可多方通用。运营方中汽芯科技有限公司的成立,进一步强化了这一闭环——从标准研发,到检测认证,再到产业应用。

对整个产业而言,这个平台的意义远超验证本身。2025年,中国新能源汽车出口量预计突破500万辆,但芯片供应链仍依赖进口,地缘风险频现。平台的上线,将助力本土企业如华为海思、地平线和黑芝麻智能等,提升产品在国际市场上的竞争力。

封面新闻记者 刘念