原创 中欧领导人现场签署协议,冯德莱恩身处北京,首次把姿态放这么低

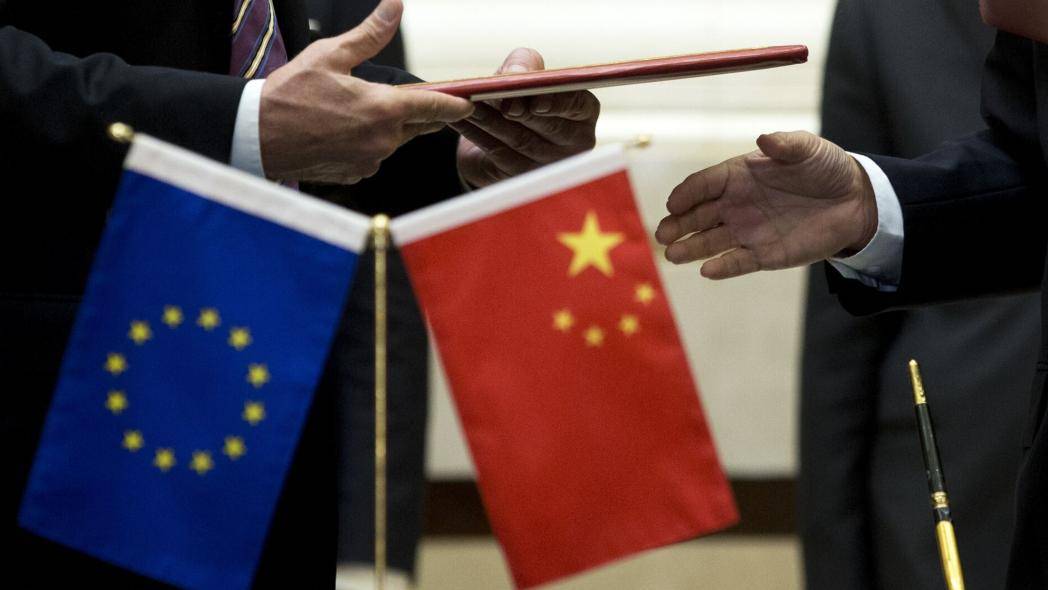

中欧建交50周年之际,欧盟主席冯德莱恩与欧洲理事会主席科斯塔的访华,可以说是象征性意义十足的一次重大事件。这次峰会虽然在热烈的氛围中达成了“关于应对气候变化的联合声明”,但实际上却隐藏着深层次的经济摩擦和战略博弈。这种局面不仅让外界对中欧关系的未来充满疑问,也揭示了当今国际政治舞台上错综复杂的多重关系。

冯德莱恩在访华期间,展现出一副“温和”的姿态,称赞中欧关系的重要性,信誓旦旦地表示相信双方能够互利合作。然而,深入解读她的表态,我们不难发现,这其实是一种策略上的收敛。在抵达北京之前,冯德莱恩还不遗余力地强调中欧贸易逆差的问题,试图将矛头指向中国,来安抚内部的各种压力。

回顾过往,会发现这种“嘴上说合作,心里有防范”的戏码,早已成为欧盟对华政策的常态。面对贸易逆差,冯德莱恩并没有真正提出解决方案,而是继续坚守实际的底线,显示出一种既想合作又想占据优势地位的矛盾心理。她的言辞在中方主场显得谨慎而克制,但偏见和怀疑始终盘踞于其内心。

冯德莱恩所坚持的“逆差”论调,更多是一种转移视线的策略。在欧洲制造业逐渐老化、核心竞争力下降的背景下,将问题归罪于中国,不失为一种对国内压力的合理回应。而这样的姿态,也正是为了给法国农民、德国企业等利益相关者一个交代。

尽管在此次峰会上,欧盟表现出一些缓和的姿态,但其背后的真实意图却并不简单。在中方与欧盟的接触过程中,恰逢欧盟刚刚出台针对美国的反制计划,拟对930亿欧元的美国商品加征关税。这一举措不仅是在向美国释放信号,也是在试图展示其“战略自主”的努力。

欧盟的困境在于其对美依赖始终无法割舍,同时又必须依赖中国的市场。中国不仅是最大的进口来源国,还成为了第二大出口市场。例如,比亚迪和宁德时代等中国企业,对于即将到来的电动车市场浪潮而言,具有不可或缺的地位。显而易见,欧盟在享受中国供应链便利的同时,却又对中国抱有一丝戒备与担忧,真可谓坐在火山口上。

此时,特朗普对欧洲电动汽车征收惩罚性关税的威胁,更如同一根足以撕裂欧洲经济的巨剑。这种外部压力与内部矛盾交织,更加剧了欧洲在国际舞台上的摇摆不定。面对这种困境,冯德莱恩选择南下与中国进行“求援”,但结果却未必如她所愿。

在经济全球化日益加深的今天,中欧之间的互利合作尽管充满希望,但更多的是被现实困扰的问号。当双方在气候变化、能源转型等领域可能达成一致时,经济摩擦与贸易壁垒依然如影随形。此次峰会的内容虽然引人注目,但我们不能忽略约定背后潜藏的深层矛盾。

冯德莱恩的访问,是否能真正为中欧关系带来实质性的改观,仍待观察。欧盟若想在中美博弈的夹缝中找到自己的位置,必然需要放下“逆差”这一杖钉,转而寻求真正的合作机会。

中欧关系作为全球经济的重要组成部分,其未来发展将对整个国际格局产生深远影响。面对这种新形势,各国不仅需要重新审视自身的立场与策略,更要在互信与合作中摸索出新的平衡。