无源晶振和有源晶振能混用吗

无源晶振和有源晶振能不能混用?这个问题看似简单,却暗藏致命风险!

一、无源与有源的“基因差异”

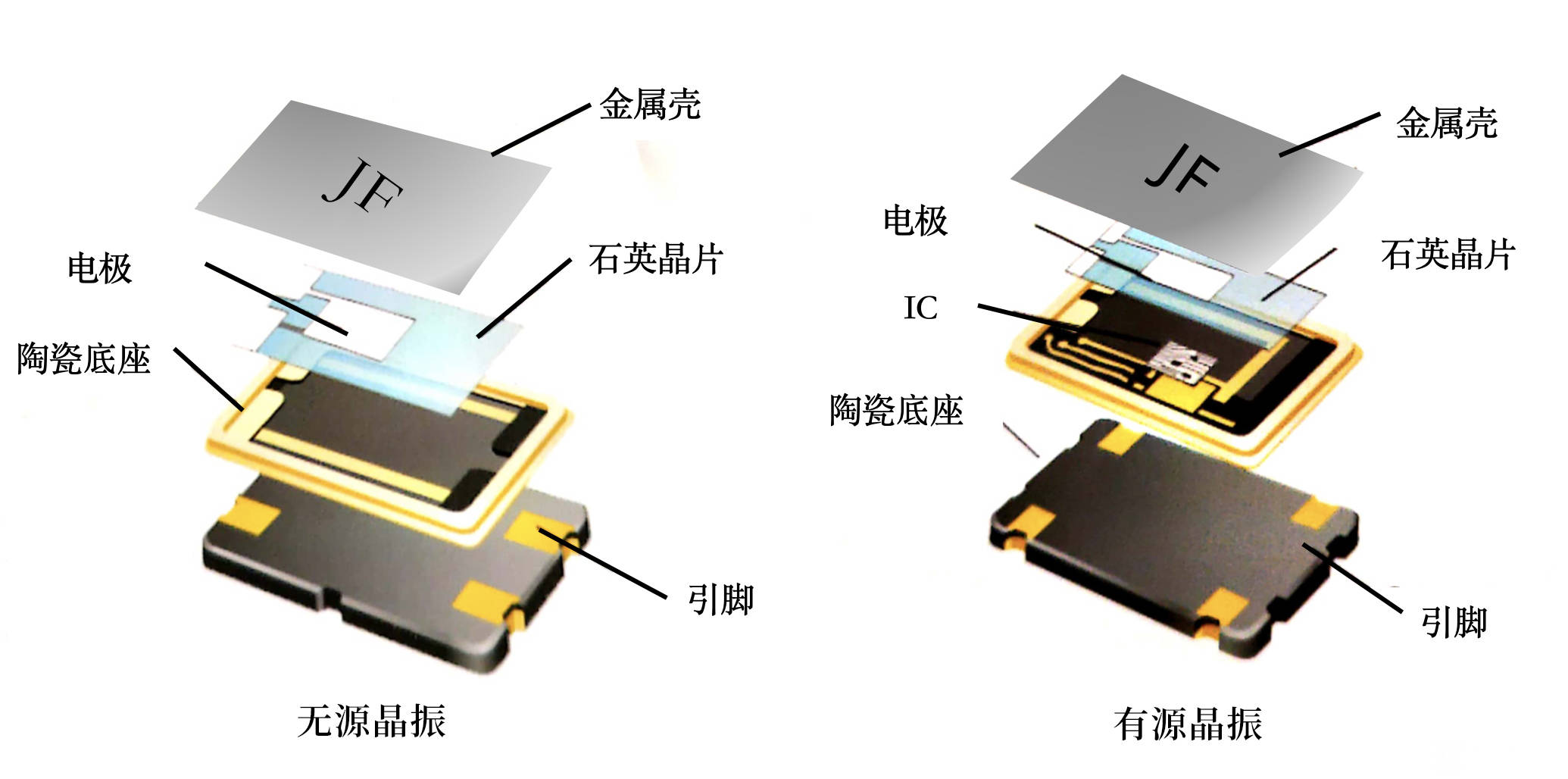

无源晶振(晶体谐振器)

它就像一把“哑琴”,需要外部电路(如反相器、电容)才能奏响乐章。结构极简,只有两个引脚,成本低但依赖性强。比如常见的32.768kHz晶振,必须搭配RTC芯片才能工作。

有源晶振(振荡器)

自带“乐队”(驱动电路),通电即可输出稳定信号。四个引脚中,一脚悬空、二脚接地、三脚输出、四脚供电,堪称“即插即用”的懒人神器。其频率稳定度可达±10ppm以内,是通信基站的首选。

二、混用的“三大致命陷阱”

电平不兼容引发的灾难

无源晶振信号电平由外部电路决定,而有源晶振输出固定电平(如3.3V或5V)。若强行混用,可能导致芯片输入过压烧毁,或信号幅值不足引发误判。

负载电容的生死博弈

无源晶振依赖外部电容(如15pF)起振,而有源晶振内部已集成匹配电路。若混用,外部电容会破坏有源晶振的振荡条件,导致频率偏移甚至停振。

驱动能力的冰火两重天

无源晶振需要芯片内部振荡器提供驱动,而有源晶振自带驱动电路。若两者并联,可能形成“电流拔河”,轻则信号抖动,重则烧毁晶振。

三、这些场景千万别踩雷!

嵌入式系统:STM32等单片机常同时使用8MHz主晶振和32.768kHzRTC晶振,但两者分属不同电路,绝不能接在同一引脚上。

通信设备:5G基站需高精度恒温晶振(OCXO),若误用无源晶振,信号同步误差可能导致数据丢包率飙升。

消费电子:手机WiFi模块若混用两种晶振,可能引发频段干扰,导致网络连接不稳定。

四、正确姿势:按需选择,拒绝“混搭”

低成本方案选无源

适合对精度要求不高的场景,如家电遥控器。但需注意匹配外部电路,否则可能出现“起振失败”的尴尬。

高可靠场景用有源

工业控制、医疗设备等领域,建议选择温补晶振(TCXO),其温度稳定性可达±0.1ppm。虽然成本高3-5倍,但能避免后期维护的天价费用。

多晶振共存的正确打开方式

若需同时使用两种晶振(如主时钟+RTC),务必通过隔离电路或独立电源供电,避免信号串扰。例如STM32开发板中,8MHz晶振用于系统运行,32.768kHz晶振专供实时时钟,两者分工明确互不干扰。