252亿!江苏模拟芯片龙头冲刺港交所,年卖30亿颗芯

连亏两年。

作者 | ZeR0

编辑 | 漠影

芯东西10月30日报道,10月27日,江苏苏州模拟芯片龙头纳芯微重新提交港交所申请。

纳芯微于2013年在苏州成立,按2024年中国模拟芯片市场的收入计,是中国模拟芯片厂商第五名、中国汽车模拟芯片厂商第一名、中国数字隔离芯片厂商第一名、中国芯片级磁传感器厂商第一名。

纳芯微于2016年8月在新三板挂牌,2018年9月除牌,2022年4月在A股上交所科创板上市,截至今日收盘,最新市值为252亿元。

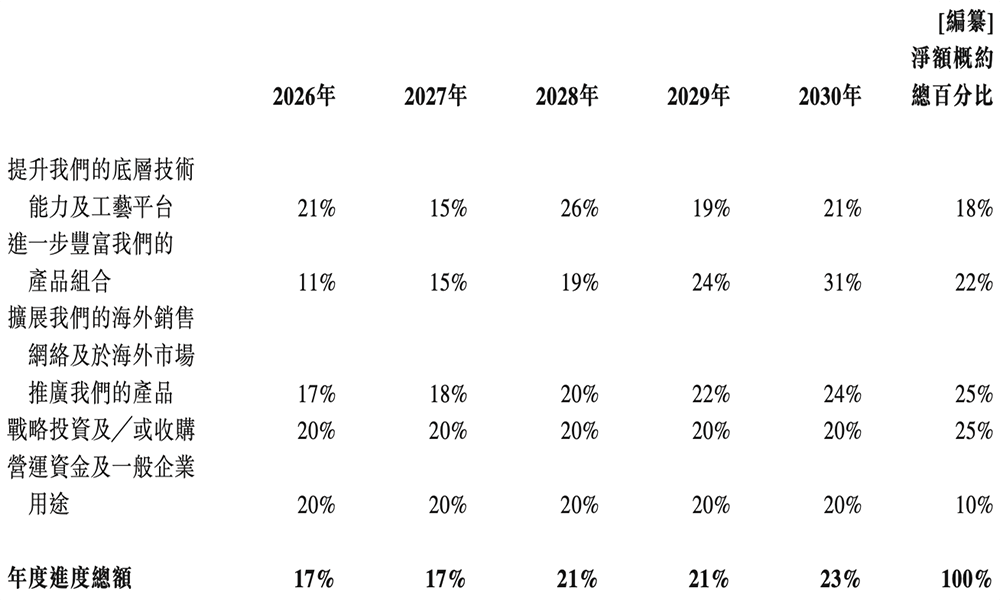

本次赴港上市,纳芯微拟将募资用于提升底层技术能力及工艺平台、丰富产品组合、扩展海外销售网络及推广、战略投资/收购、营运资金及一般企业用途等。

01.

去年收入近20亿元,

卖出30亿颗芯片

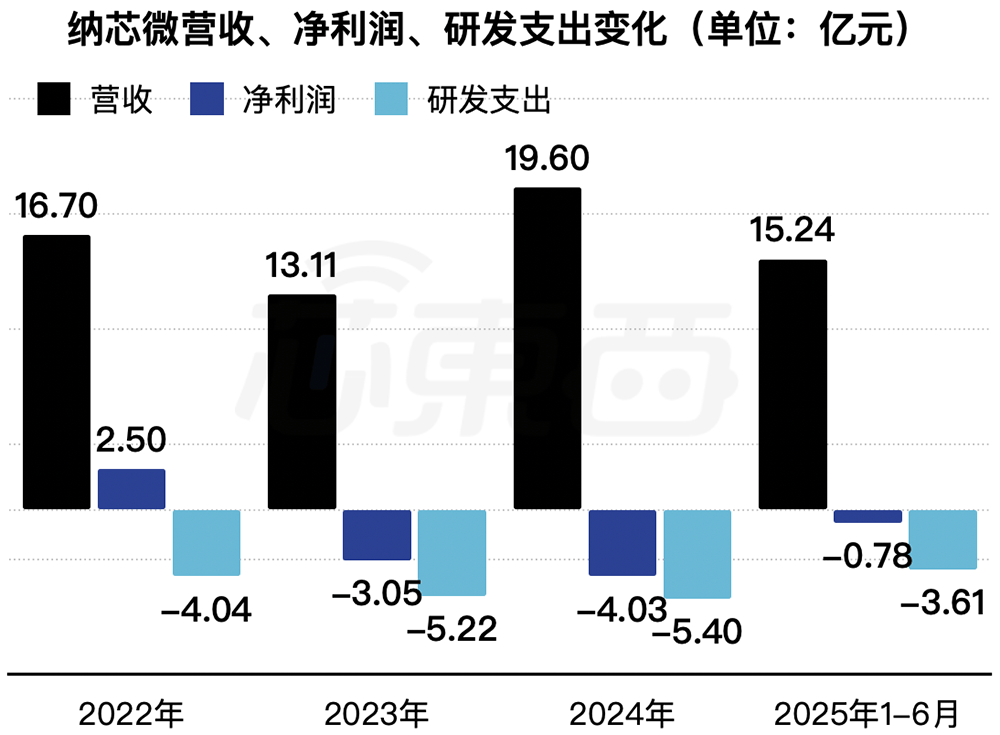

2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,纳芯微收入分别为16.70亿元、13.11亿元、19.60亿元、15.24亿元,净利润分别为2.50亿元、-3.05亿元、-4.03亿元、-0.78亿元,研发费用分别为4.04亿元、5.22亿元、5.40亿元、3.61亿元。

▲2022年~2025年1-6月纳芯微营收、净利润、研发支出变化(芯东西制图)

其2025年上半年收入同比增长79.5%,主要由于汽车电子领域的需求持续增长、工业及自动化领域的需求复兴,以及上海磁传感器企业麦歌恩的业务及财务表现整合。

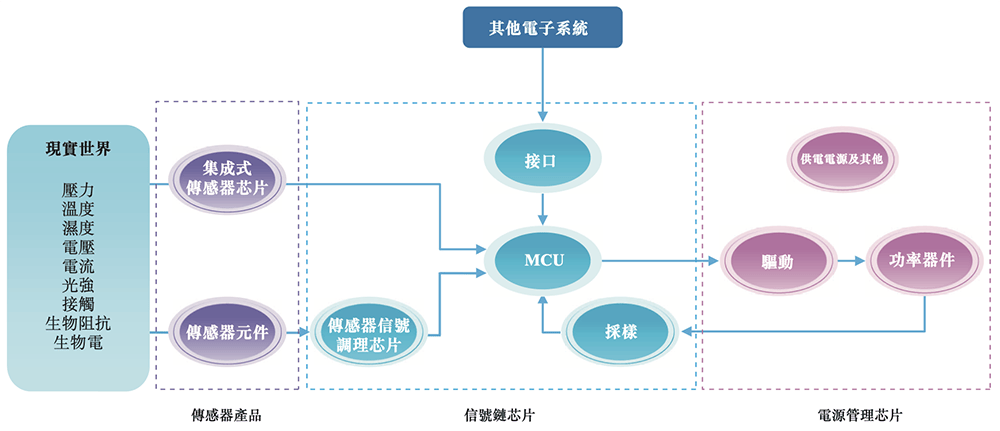

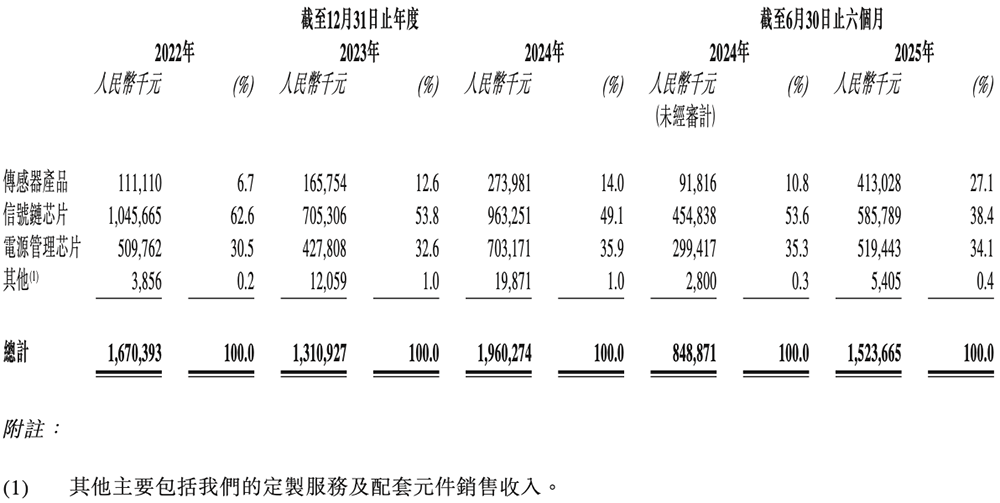

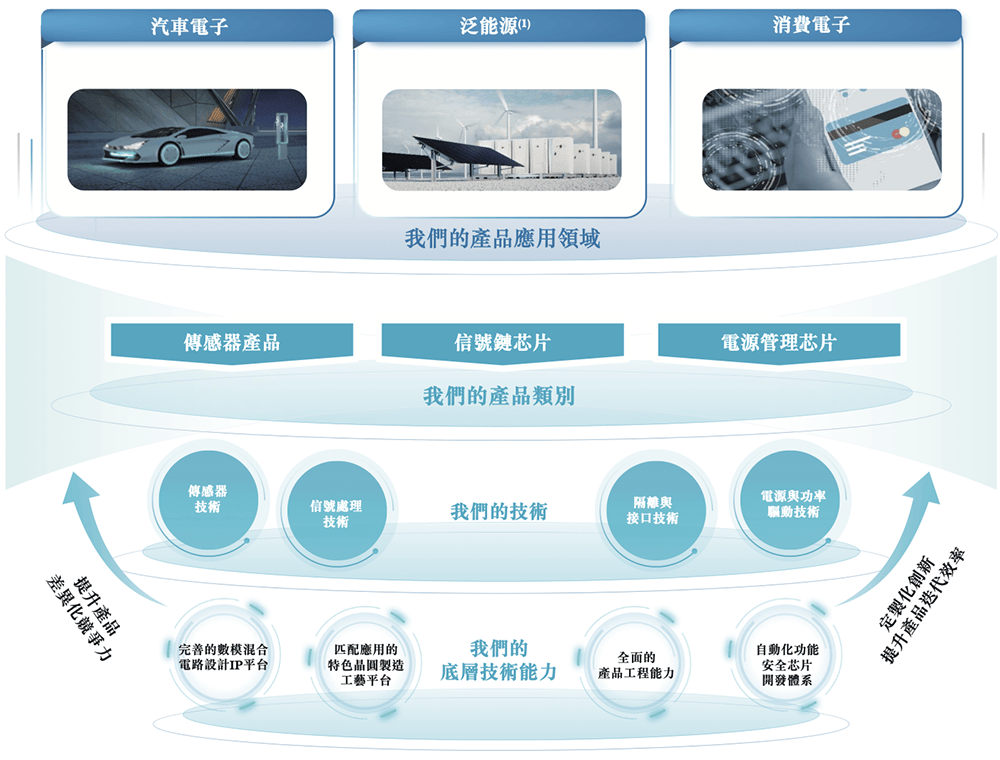

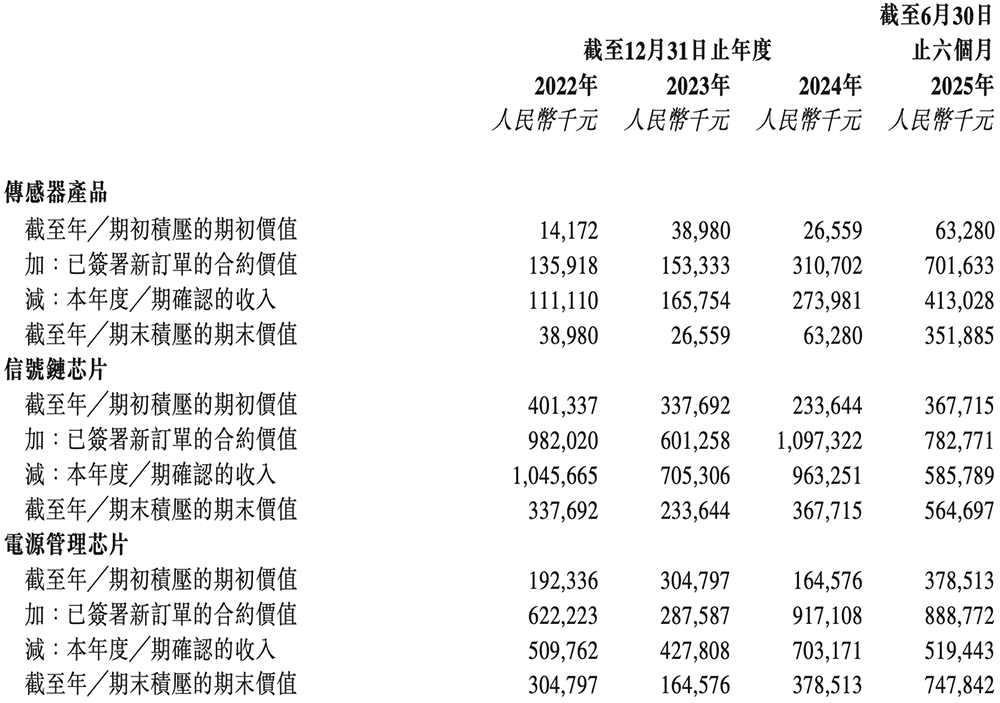

纳芯微主要有传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片三条产品线。

过去三年,其传感器产品的收入占比逐年增长。

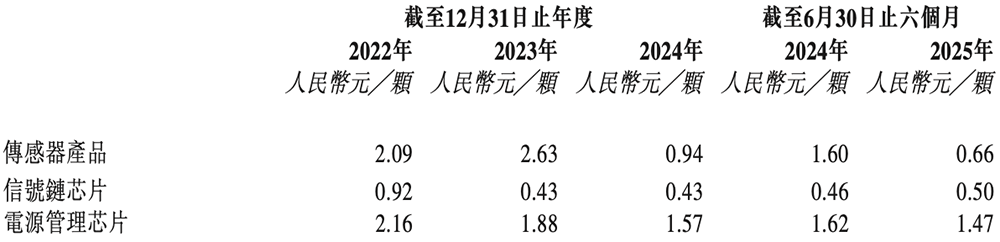

这些产品的平均售价如下所示,呈逐年下滑走势。

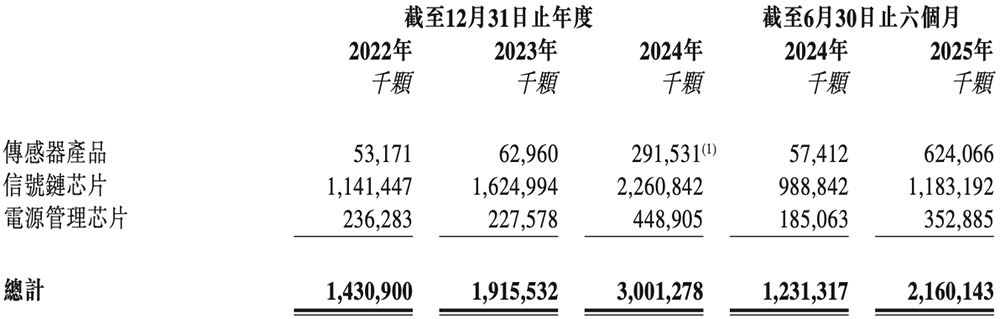

2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,纳芯微传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片的总销量分别为14.31亿颗、19.16亿颗、30.01亿颗、21.60亿颗。

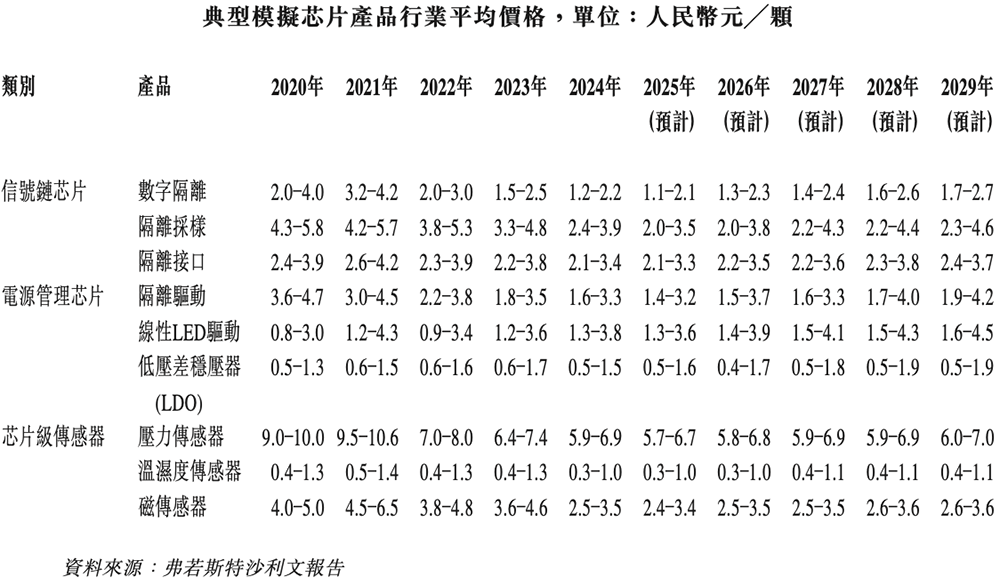

相关产品的行业平均价格范围如下:

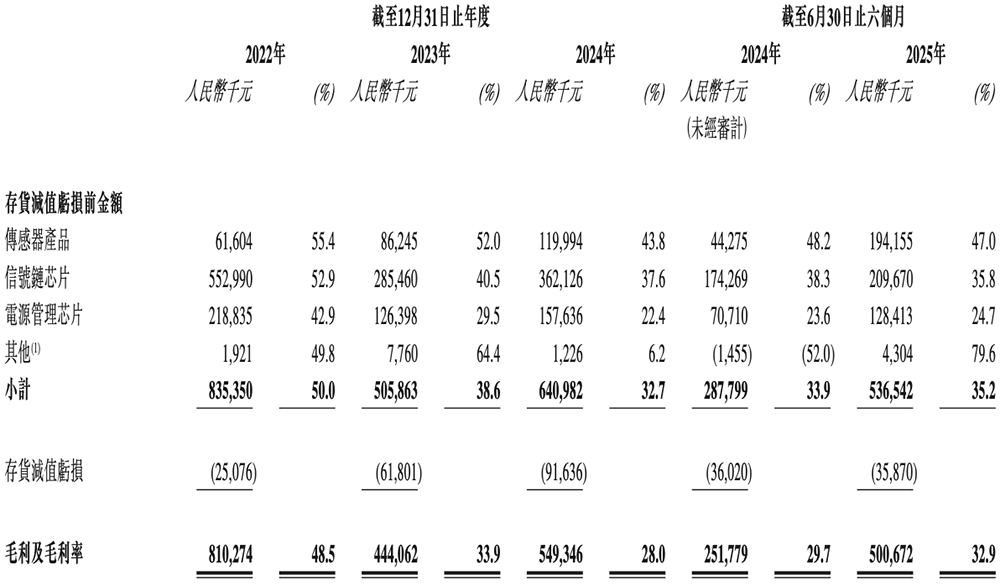

其综合毛利率分别为48.5%、33.9%、28.0%、32.9%。近几年毛利率下降的主要原因是模拟芯片市场竞争激烈,导致纳芯微调整产品价格,以保持价格竞争力。

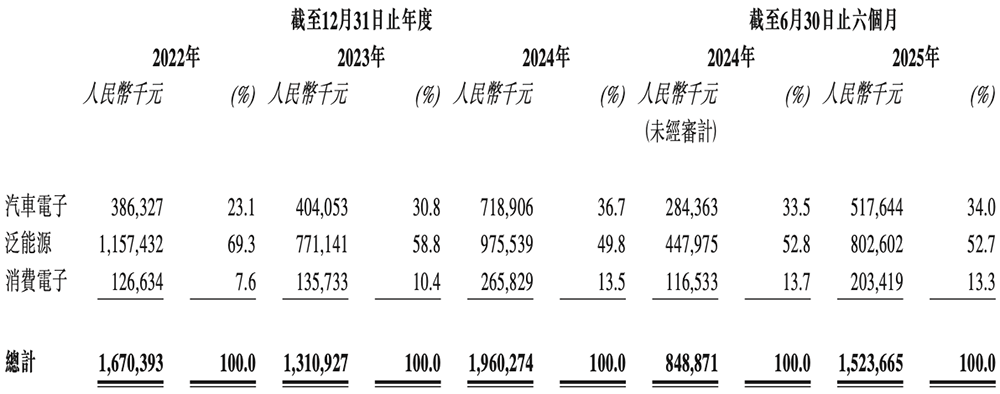

从应用领域来看,泛能源贡献了纳芯微超过半数的收入,汽车电子贡献的收入占比逐年增长。

过去三年半,该公司有超过98.90%的收入来自中国。

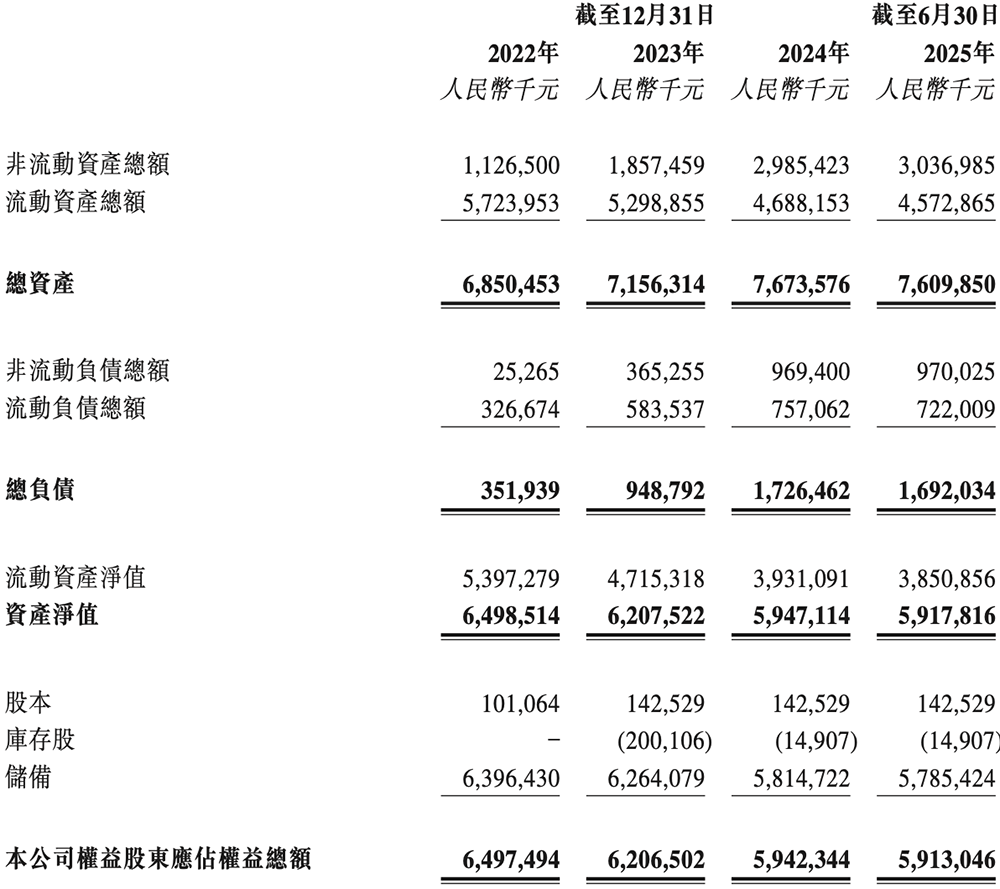

纳芯微的综合财务状况表概要如下:

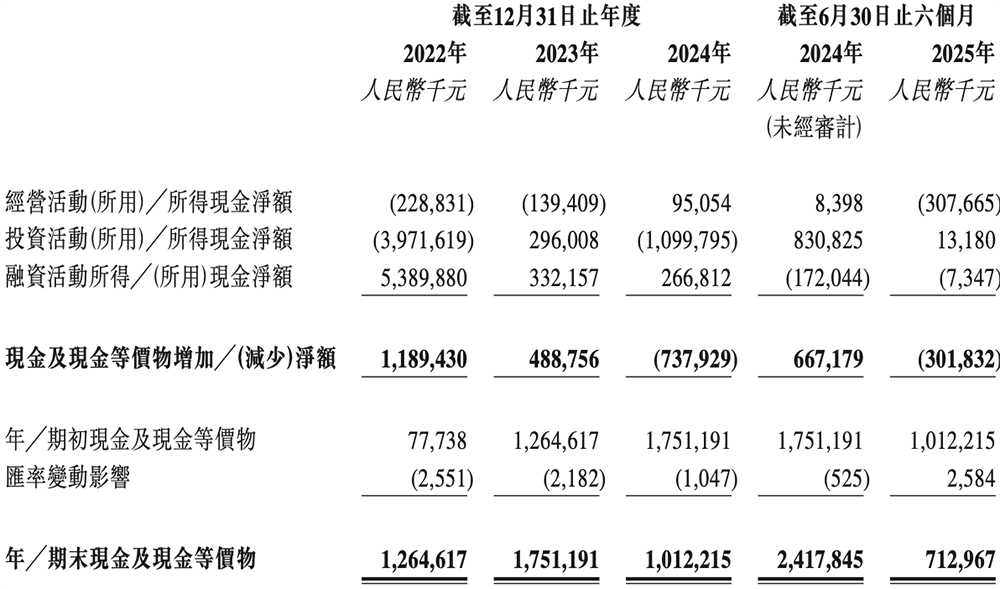

现金流如下:

02.

中国模拟芯片第五、

中国汽车模拟芯片第一

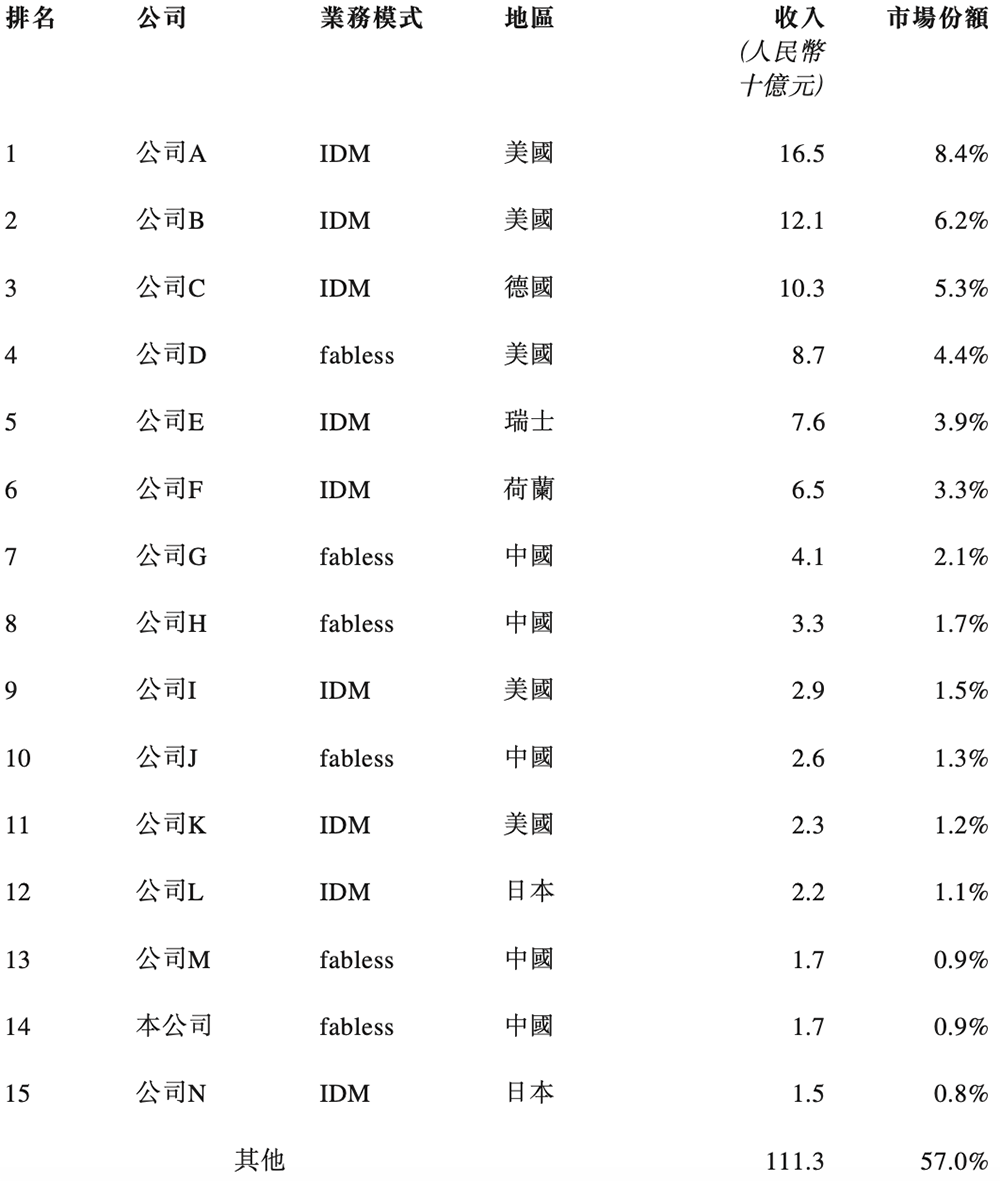

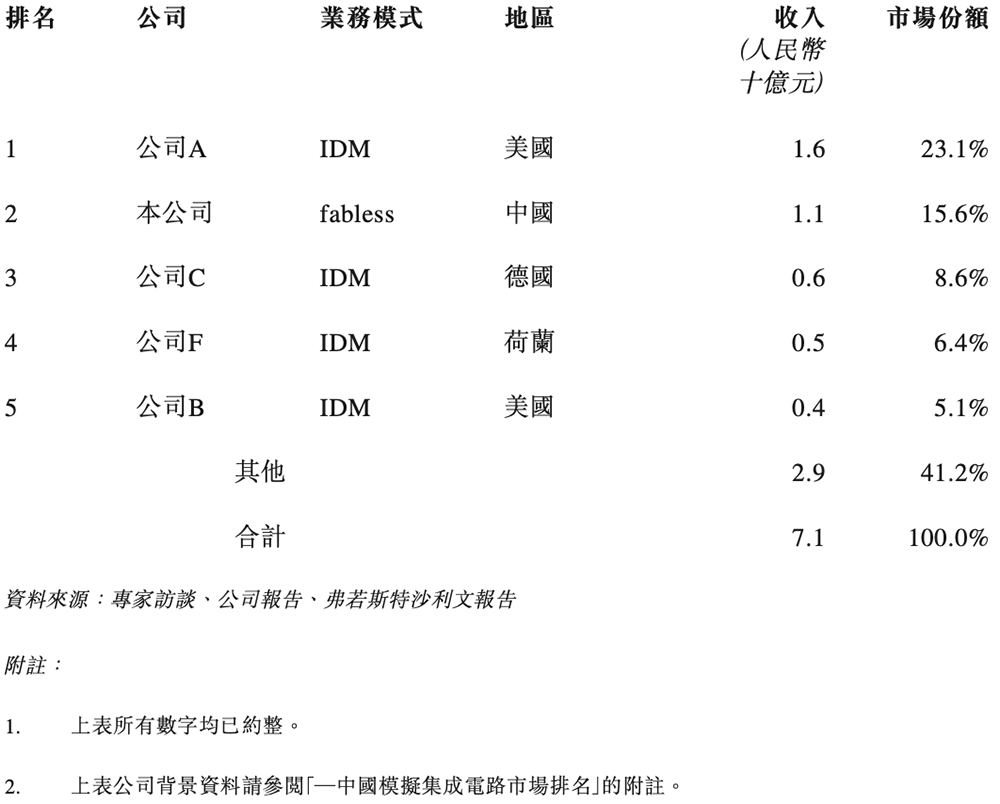

2024年中国模拟芯片市场规模达到1953亿元,纳芯微在中国模拟芯片市场排名第14位,在所有fabless公司中排名第6位,在中国公司中排名第5位。

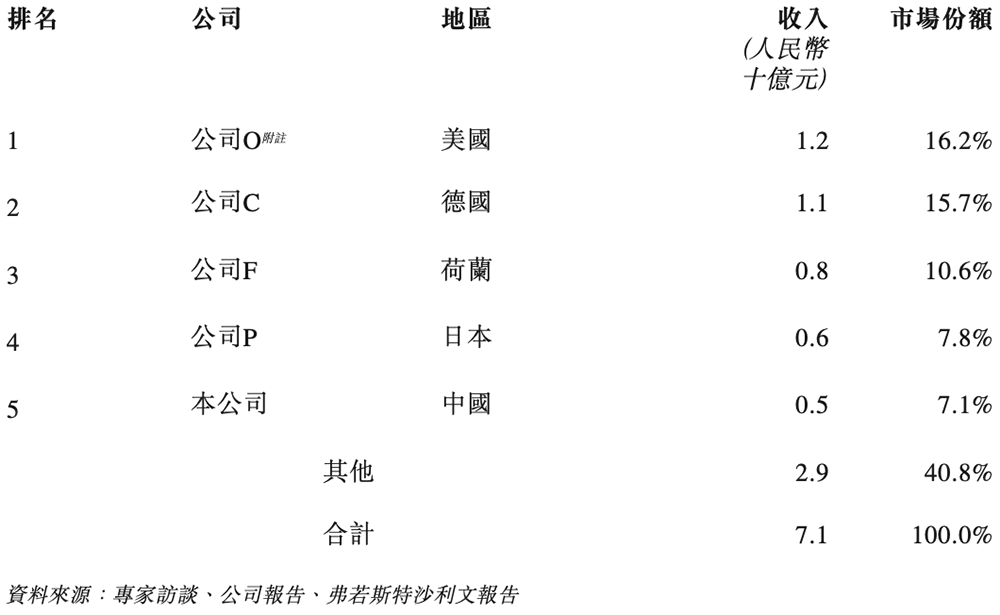

2024年中国数字隔离芯片市场规模达到71亿元,纳芯微在中国数字隔离芯片市场排名第2名,在所有fabless公司中排名第1名,在中国公司中排名第1名。

根据弗若斯特沙利文的资料,纳芯微是国内首批进入汽车电子领域并实现大规模量产出货的模拟芯片厂商之一,并在汽车电子产品型号数量方面国内领先。

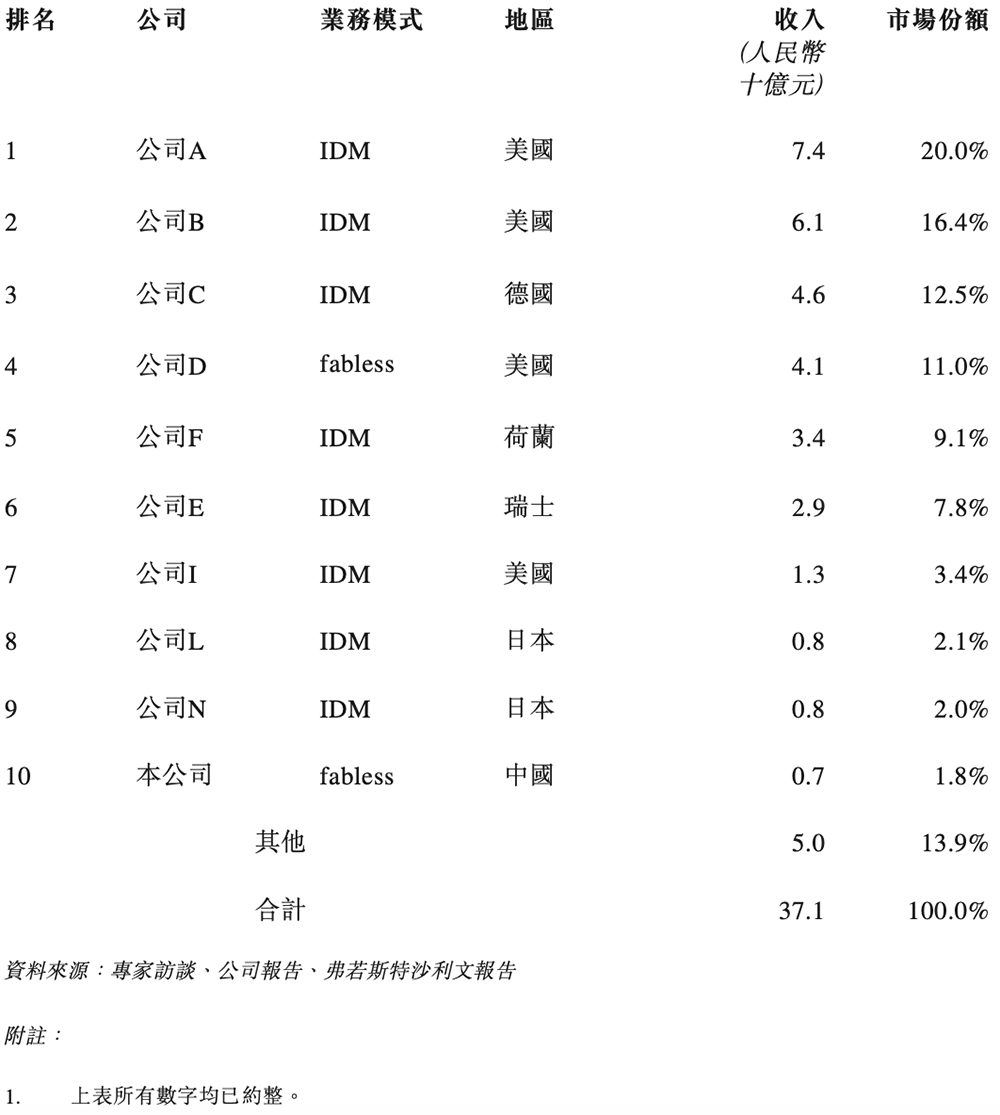

2024年中国汽车模拟芯片市场规模达到371亿元,纳芯微在中国汽车模拟芯片市场排名第10位,在所有fabless公司中排名第2位,在中国公司中排名第1位。

2024年,中国芯片级磁传感器市场规模达71亿元。纳芯微在中国磁传感器市场排名第五,在中国公司中排名第一。

03.

已推出3600多款产品型号,

上半年汽车电子芯片销量超3亿颗

截至2025年6月30日,纳芯微在三大类产品合计已推出3600余款可供销售的产品型号。

在泛能源领域,纳芯微的传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片广泛应用于逆变器、变流器、移动储能、充电桩、伺服控制器、电机驱动、服务器电源等设备中,在能源转换、储能管理和工业控制等方面发挥了重要作用。

2025年1-6月,纳芯微在泛能源领域的销量达到约7.45亿颗。自2022年至2024年,其在泛能源领域销量的复合年增长率达到12.9%。

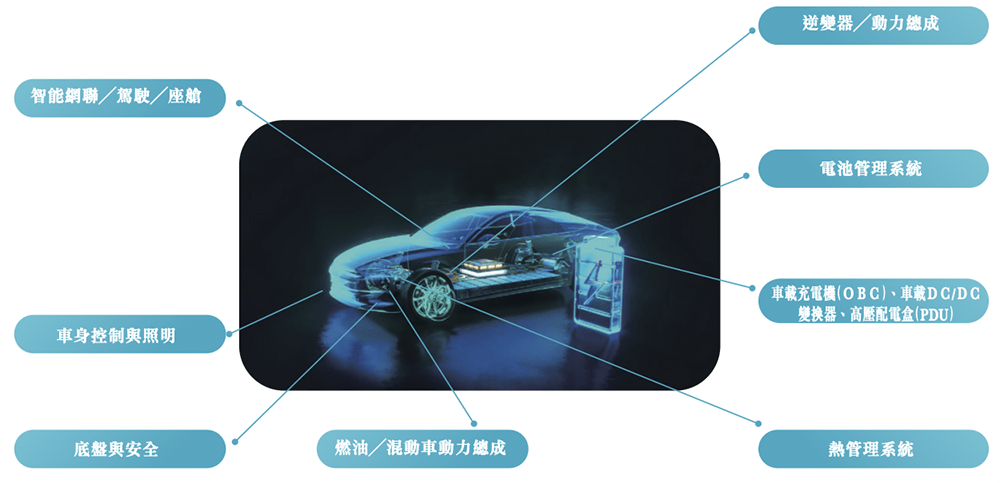

在汽车电子领域,截至2025年6月30日,纳芯微已提供超过800款汽车电子产品型号。

纳芯微产品在汽车电子领域的应用如下图所示:

2025年1-6月,纳芯微在汽车电子领域的销量达到约3.13亿颗,来自汽车电子领域收入占总收入的约34.0%。

自2022年至2024年,该公司来自汽车电子领域收入的复合年增长率达到36.4%。

在消费电子领域,纳芯微的传感器、信号链芯片、电源管理芯片被广泛用于手机、家电、便携式电子产品和其他消费电子产品中,提供高效、可靠的性能支持。

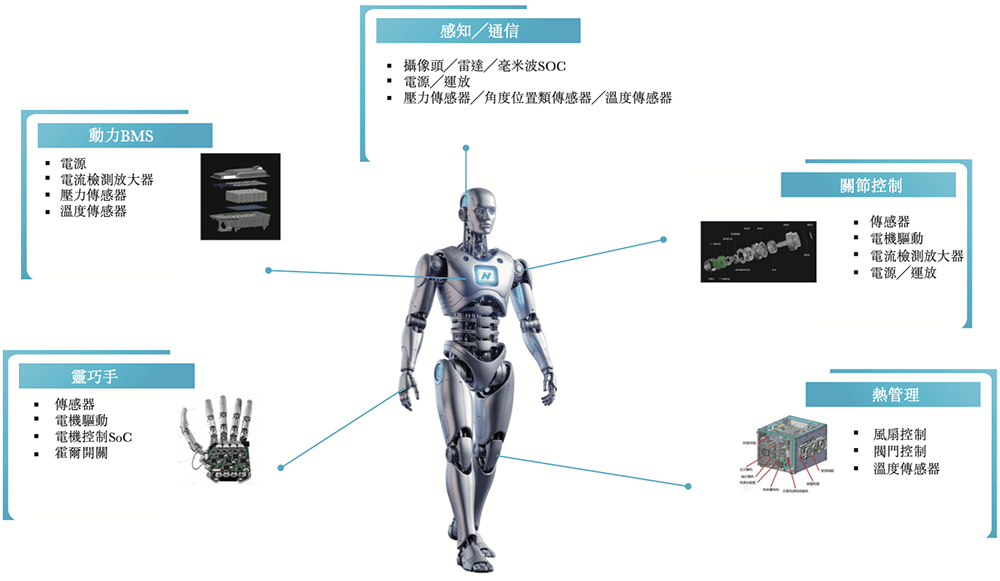

此外,该公司也在积极布局新兴应用场景。例如其传感器产品、马达驱动芯片、实时控制芯片及供电电源芯片等产品可用于实现精准感知、运动控制和高效电力传输等功能,这些功能可用于人形机器人等新兴应用领域。

下图为纳芯微产品如何用于人形机器人的说明:

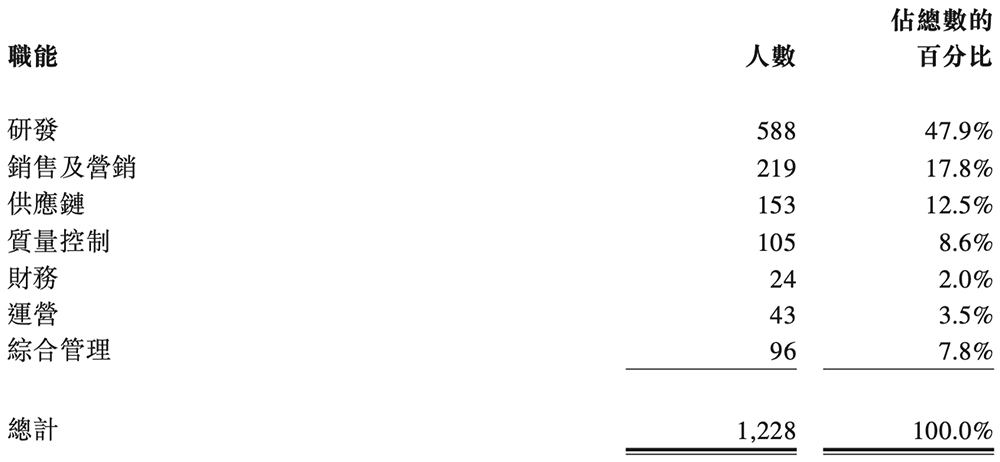

截至2025年6月30日,纳芯微的员工总数为1228人,其中研发人员588人,占比47.9%。

04.

计划优先研发高精度传感器,持续推出车规级产品,布局人形机器人产品

纳芯微相信其未来在汽车电子领域仍有广阔的提升空间。

纳芯微计划优先研发专为汽车、泛能源应用量身打造的高精度传感器,包括高频宽电流传感器、高精度角度传感器、低漂移温湿度传感器。

纳芯微在传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片三大类产品均将持续推出符合车规级标准的产品,保持在车规级芯片领域的性能领先和竞争优势。

未来,该公司计划深入完善车规级产品矩阵,将产品拓展至智能驾驶、智能座舱、底盘安全等领域。

其投资研发各种高性能、高可靠性的车规级产品,包括:

- 传感器产品:汽车应用的高量程、高频宽电流传感器、高精度角度传感器及高精度、高可靠性位置传感器;

- 信号链芯片:车规级隔离采样芯片、高速视频接口芯片及48V BLDC电机控制MCU;

- 电源管理芯片:下一代隔离半桥驱动。

通过自有品类扩充,预期将实现纳芯微车规级产品单车价值量的跃升,进一步扩大其在汽车电子领域的领先优势。

该公司还计划专注于「隔离+」产品,如最佳化隔离电源模组和隔离接口。

同时,对于人形机器人、eVTOL等高壁垒的新兴市场,纳芯微密切关注行业机会并已提早进行技术布局。

针对人形机器人领域,纳芯微计划开发以下产品:用于机器人关节与灵巧手的高精度双通道绝对式磁编码器、适用于大型关节的高性价比感应式编码器、面向分布式电机控制的紧凑型低功耗电流传感器,以及实现精细操控的三维线性磁位置传感器。

该系列产品将满足高精度、高可靠性与高集成度的需求,为复杂机器人系统及下一代空中移动平台提供精准的运动控制与传感解决方案。

05.

五大客户占比逐年减少

纳芯微主要产品的积压价值变动如下:

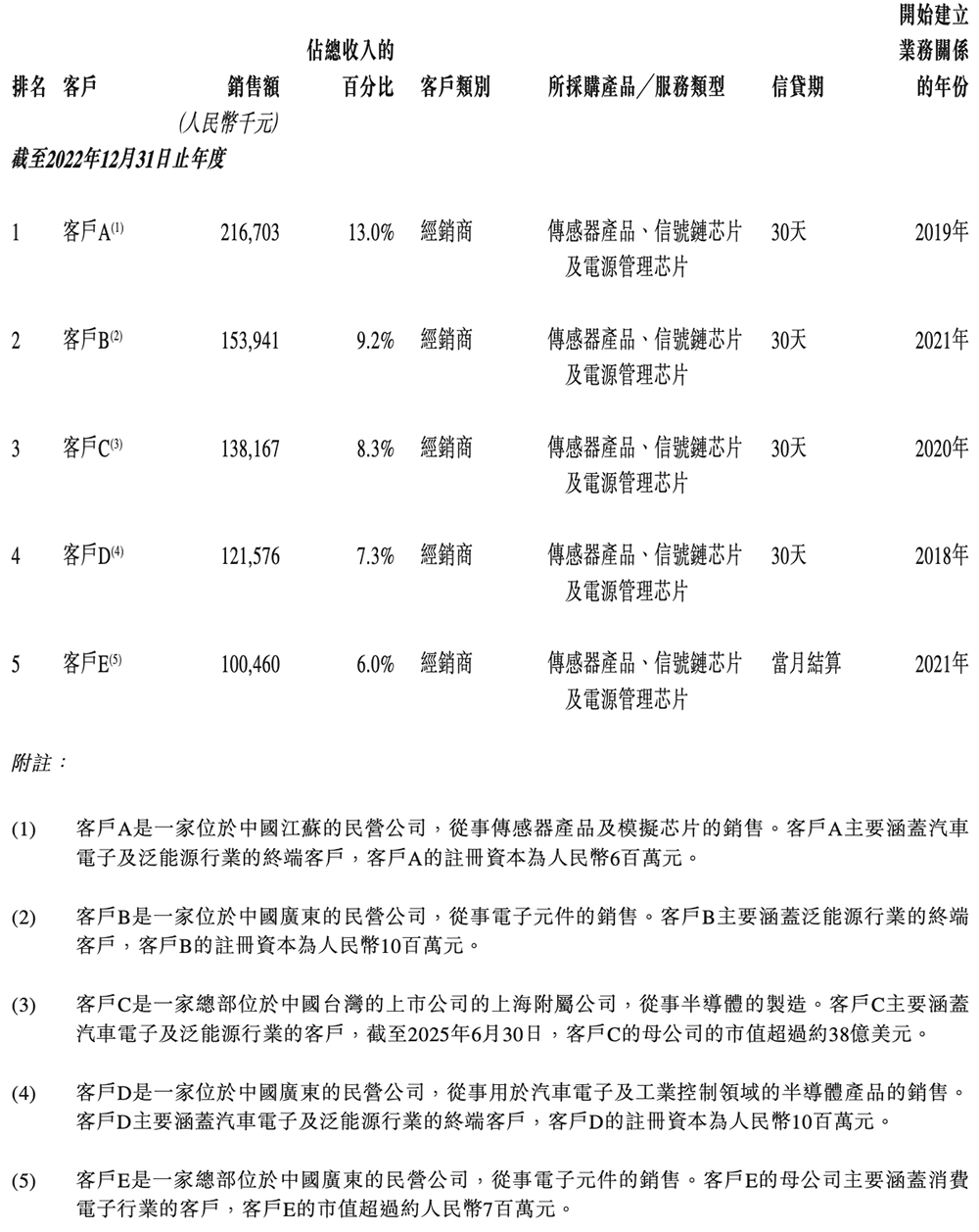

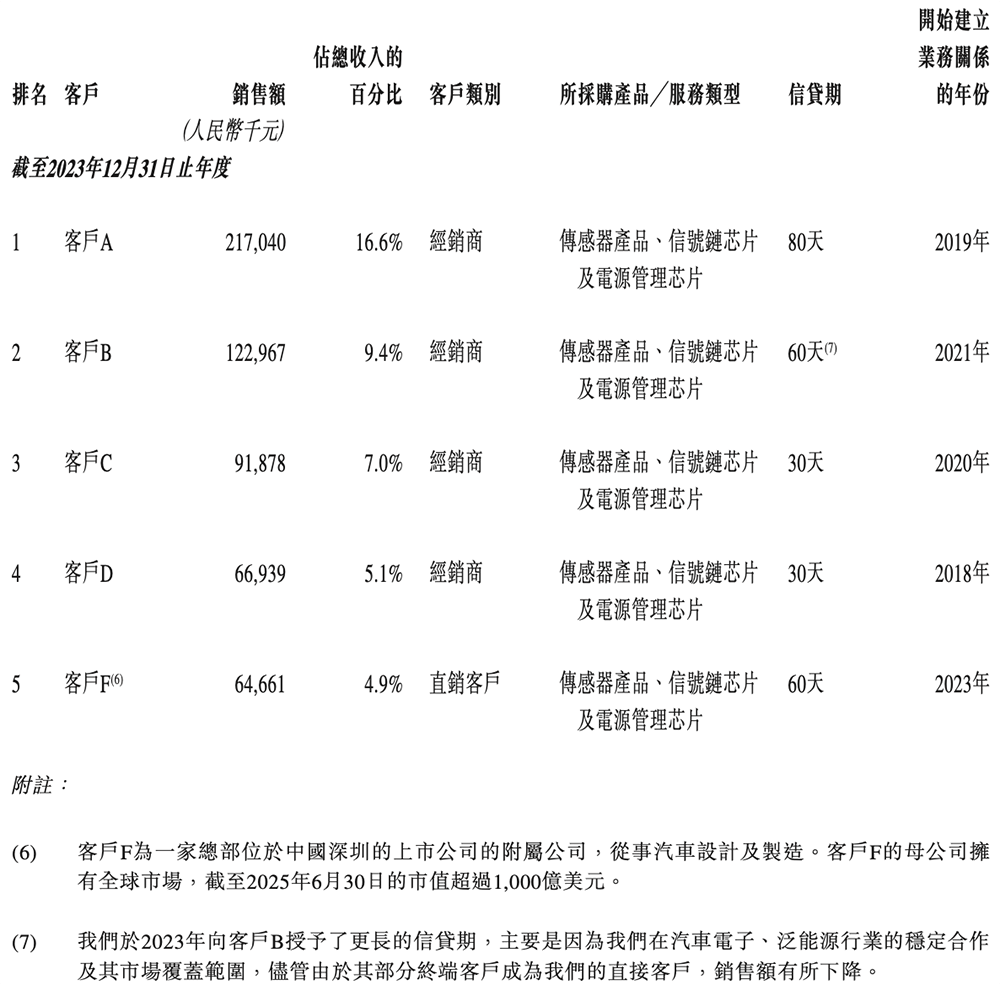

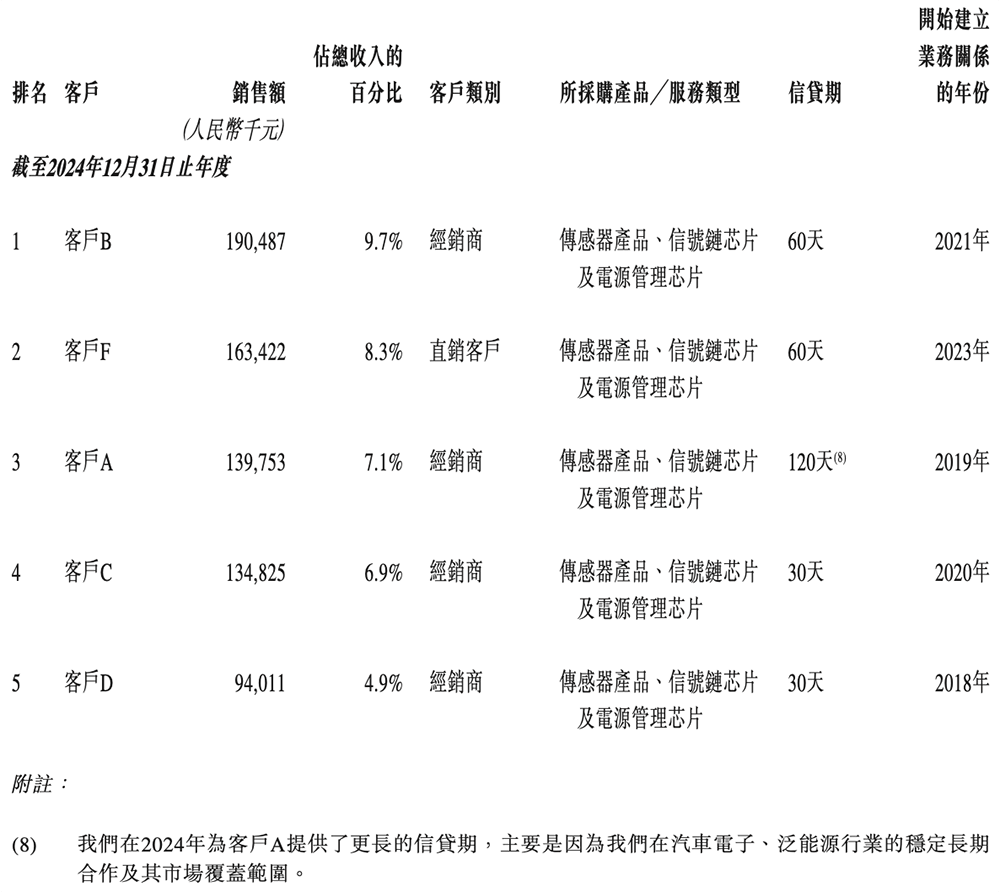

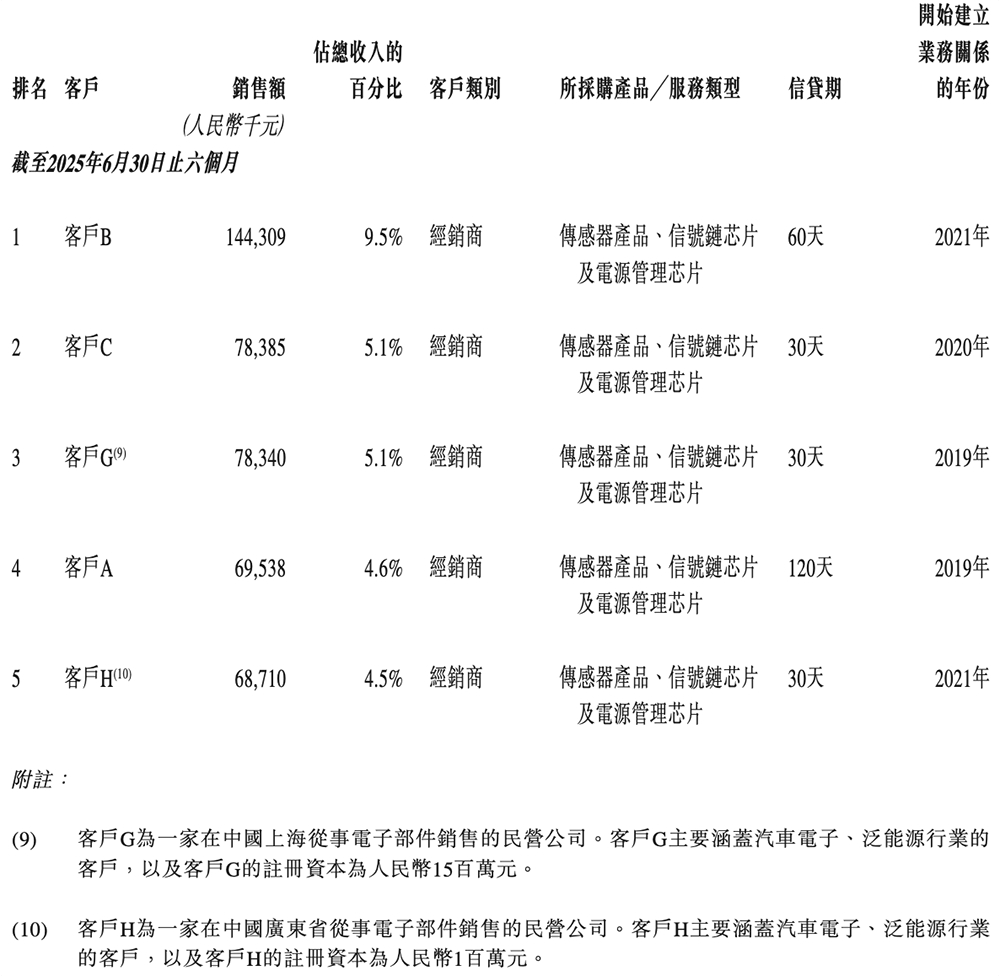

2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,纳芯微前五大客户合共产生收入分别占其总收入的43.8%、43.0%、36.9%、28.8%。

截至最后实际可行日期,纳芯微有13家晶圆代工供应商及19家封装测试供应商。

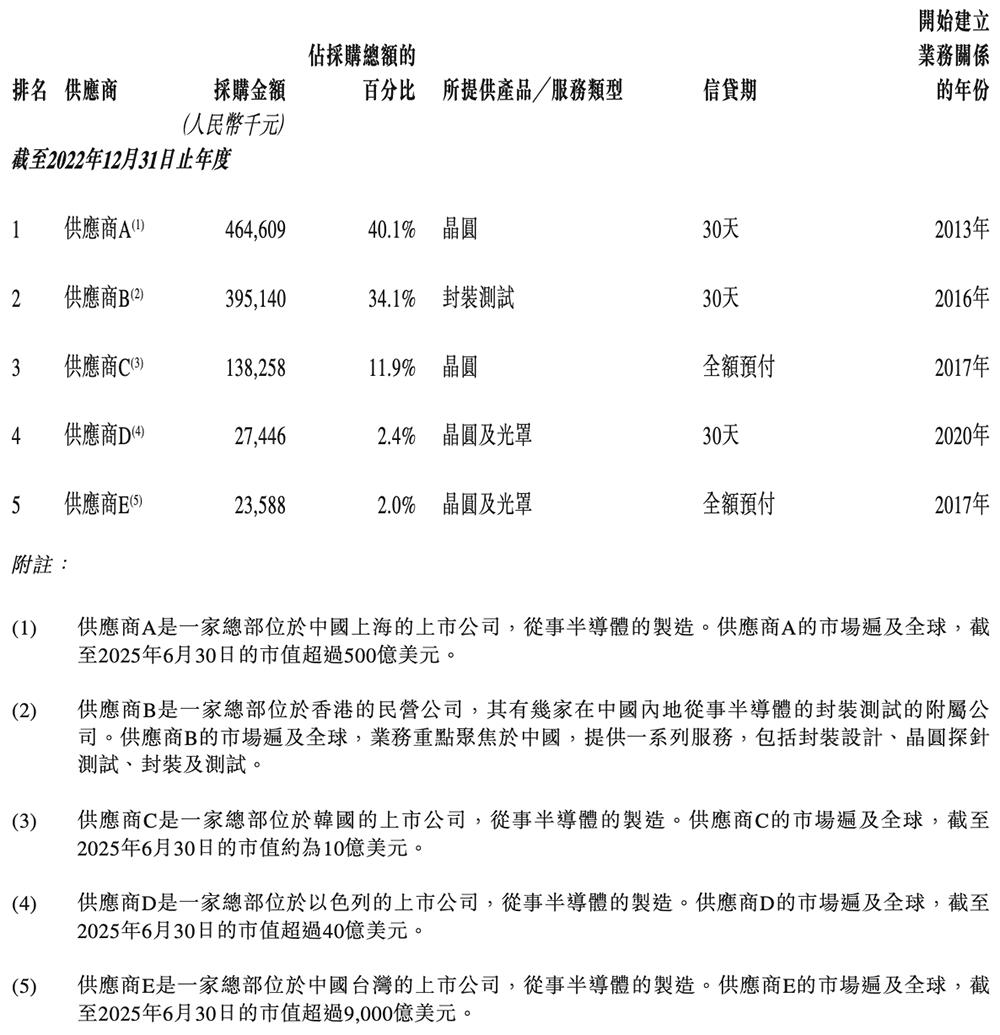

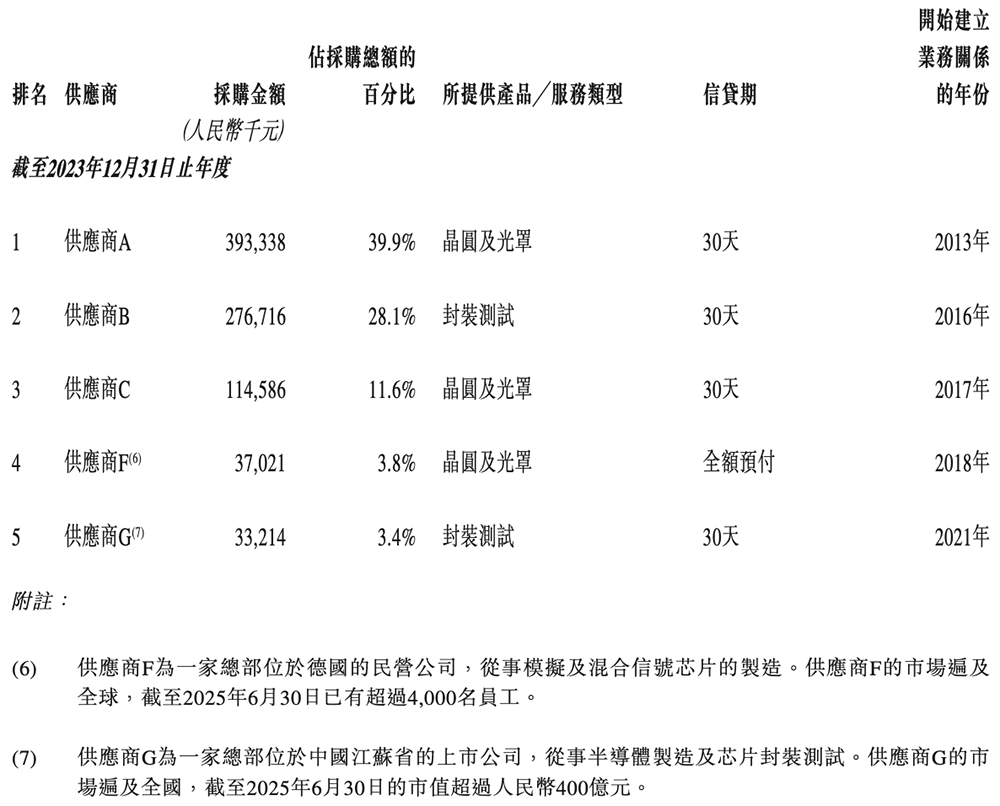

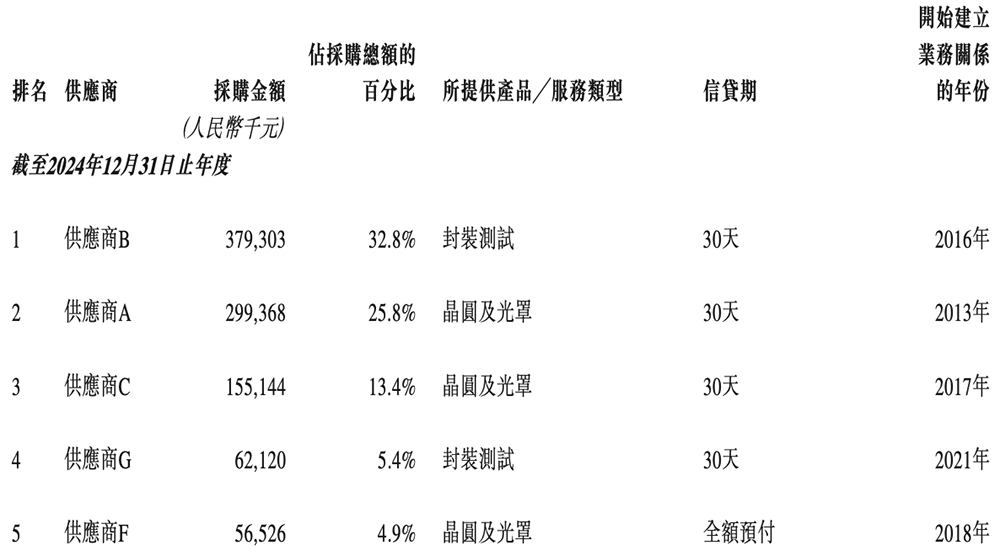

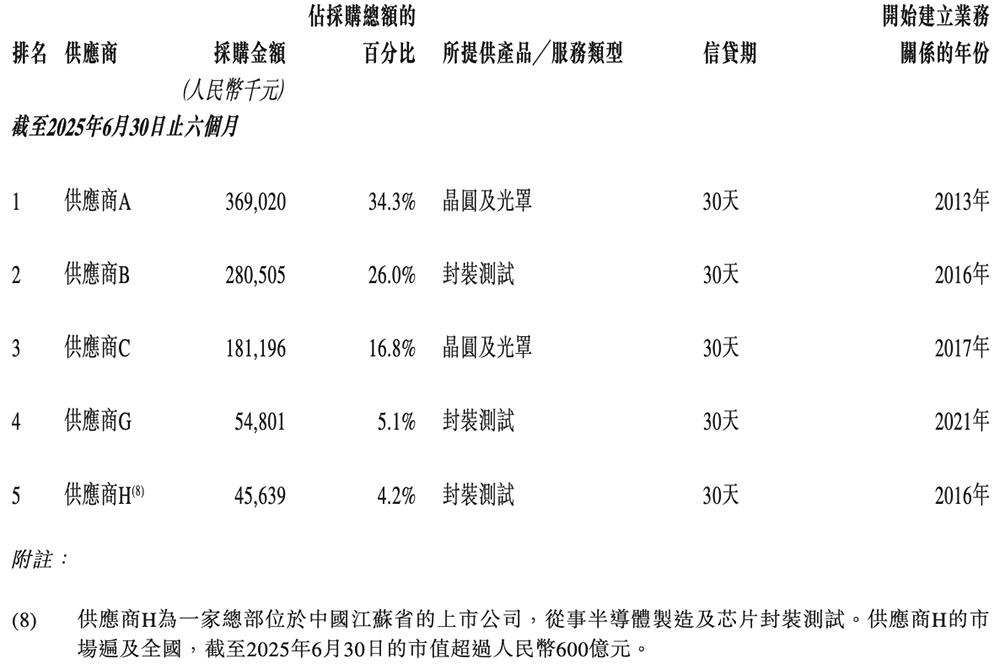

2022年、2023年、2024年、2025年1-6月,该公司向前五大供应商采购的金额分别占采购总额的90.5%、86.8%、82.3%、86.4%。

纳芯微主要向供应商A采购晶圆代工制造产品,向供应商B采购芯片测试封装服务。

供应商A为位于中国上海的半导体制造商。纳芯微于2013年开始与供应商A进行业务合作。

供应商B是一家总部位于香港的上市公司,其有几家在中国从事芯片测试封装服务的附属公司。纳芯微于2016年开始与供应商B进行业务合作。

06.

北大校友与复旦校友联手创办,

去年收购麦歌恩股份

纳芯微由王升杨和盛云创办于2013年5月。

王升杨今年41岁,硕士毕业于北京大学电子与通信工程专业,目前担任纳芯微的董事、董事长、总经理。

盛云今年43岁,硕士毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业,目前担任纳芯微的董事、副总经理、研发负责人。

纳芯微董事兼副总经理王一峰与王升杨是北大硕士同窗。

王升杨、盛云、王一峰均为纳芯微执行董事。

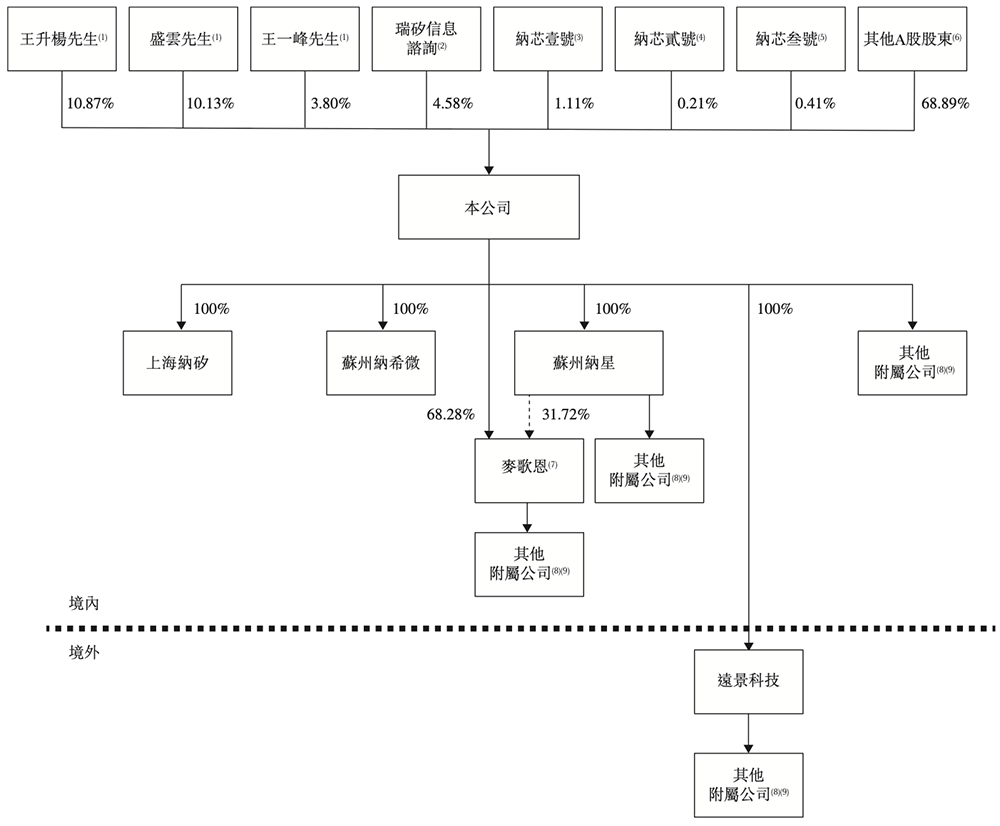

王升杨、盛云、王一峰、瑞矽信息咨询、纳芯壹号、纳芯贰号、纳芯叁号构成上市规则项下的单一最大股东集团,且其单一最大股东集团合共持有纳芯微投票权的31.13%。

2024年6月,纳芯微订立股份转让协议,向上海矽睿科技及上海莱睿分别收购其于上海磁传感器企业麦歌恩62.68%及5.60%股权。同年10月,纳芯微获得麦歌恩的控制权,并将麦歌恩的业绩合并入账。

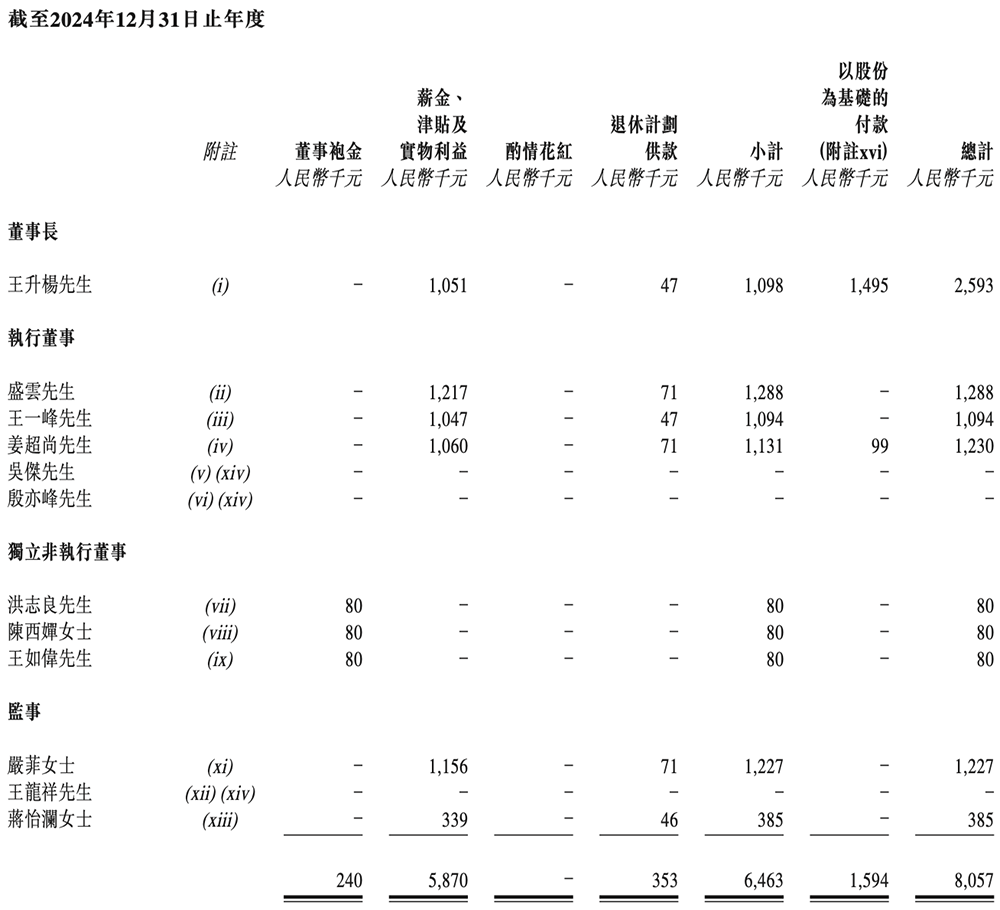

2024年,纳芯微董事及监事薪酬如下:

07.

结语:国内模拟芯片供应仍依赖国际厂商,

中国自给率和全球竞争力正快速提升

目前国内模拟芯片市场供应仍严重依赖国际供应商。2024年模拟芯片国产化率方面,消费电子领域为40-50%,通讯领域为20-25%,工业领域为10-15%,汽车领域为5%左右。

在国内政策的支持和供应链的共同努力下,本土企业不断攻克关键技术,产品组合日益丰富,在各个细分市场的渗透率不断提高,预计未来几年中国模拟芯片的自给率将快速提升。

随着技术积累和产品性能优化,中国模拟芯片企业的全球竞争力已显著提升。尤其是头部企业,凭借性价比优势和本地化服务,在国际市场崭露头角。

纳芯微计划持续对现有底层技术和工艺进行升级,例如与上游晶圆厂加强产品工艺升级的合作,使其朝着更高集成度、更低功耗、更高性能、更低成本方向发展。