六维力传感器和关节力传感器国产替代正当时:机器人“触觉神经”的角逐

市场格局悄然生变,国产力量正凭借技术突破与成本优势,在这条高价值赛道上加速崛起。

在机器人能够像人一样完成各种精细动作的背后,有一项关键技术正成为产业竞争的焦点——六维力传感器。

这种能够同时测量空间坐标系中三个方向力和三个方向力矩的传感器,被誉为机器人的“触觉神经”,它使得机器人能够感知并度量与外界的交互力和力矩,从而实现精准感知和柔顺控制。

随着人形机器人商业化进程的加速,六维力传感器不仅成为技术瓶颈的突破点,更孕育着一个规模达百亿的新兴市场。

▍ 技术壁垒:六维力传感器的“系统工程”

六维力传感器本质上是一项“系统工程”,在设计、工艺、检测等多个维度都有着较高的技术壁垒。

从技术原理来看,应变式六维力传感器(当前应用较为广泛的技术路线)的工作基于弹性体形变——弹性体上粘贴的应变片发生形变导致电阻值变化,通过测量电路转为电压信号,算法解耦后得到六维力信息。

弹性体和应变片是传感器的核心部件。

弹性体的设计需要平衡刚度与灵敏度,应变片的选择则影响整个工艺路线的确定。

而在工艺方面,核心部件弹性体和应变片的工艺流程长、精细化要求高;金属应变片贴片仍需人工,一致性批量生产难度高。

“解耦”是六维力传感器需要解决的核心问题。

结构解耦加工难度高、成本较高;而算法解耦则需要对解耦模型改进,技术know-how较深。

此外,六维力的标定和检测过程同样复杂,需要六维联合加载,且设备往往需要自研。

▍ 性能指标:精准度量“触觉”灵敏度

在衡量六维力传感器的性能时,业内通常关注一系列关键指标,包括串扰、精度、准度、灵敏度、分辨率、过载能力等。

精度是其中最为基础的指标之一。

目前国内领先企业的产品精度已经能够达到0.1%FS的高水平。

响应频率同样至关重要,它直接关系到机器人动态控制的实时性,一些产品已经实现了超过10kHz的响应频率。

抗过载能力则体现了传感器在极端情况下的可靠性。

有的公司推出的全新环形梁加强结构六维力传感器,真实抗过载能力达到了500%。这意味着在极端误操作、碰撞或瞬间冲击的场景下,传感器仍能保持结构完整与测量功能有效。

▍市场格局:国产替代正当时

六维力传感器的高端市场曾长期被外资企业占据,但近几年,这一格局正在发生变化。

国内玩家逐步入局,产品性能不断迭代,逐渐缩小与外资品牌的差距。

从市场规模来看,2022年中国市场六维力/力矩传感器销量达8360套,其中机器人行业销量4840套。

据GGII预测,到2027年中国市场六维力/力矩传感器销量有望突破84000套,其中机器人行业销量有望突破42000套。

更大的市场空间还在后面。

结合GGII测算,2030年人形机器人领域六维力传感器市场规模将达138亿元。

成本层面,当前六维力传感器单价约1-4万元,随后续机器人出货量以及搭载率的提升带来的成本摊销,其单价有望逐步下探至千元左右级别。

▍ 国产力量:产业链企业各展所长

在六维力传感器领域,一批国内企业已经展现出各自的技术特色与市场优势。

1、蓝点触控作为国内入局者,行业领军者,其产品精度最高可达0.1%FS,响应频率超10kHz,核心部件实现100%国产化。在市场表现方面,公司在人形机器人六维力传感器领域的国内市场占有率已突破80%,机器人关节力传感器业务更具优势,2025年出货量超10万套,占国内总出货量的95%以上。

目前,蓝点触控已成为智元机器人、小米机器人、优必选等几乎所有行业头部企业的核心供应商。

2、柯力传感则通过战略投资,初步构建起以六维力/力矩传感器为核心,融合触觉、IMU等多模态感知能力的机器人传感解决方案能力。

3、宇立仪器与多家知名人形机器人企业展开了深度合作。

例如,在MagicLab机器人项目中,宇立仪器提供了定制化的手腕及脚腕力传感器方案;在优必选Walker S人形机器人项目中,其力传感器也发挥了重要作用。

▍ 应用场景:超越“原型验证”

当前机器人落地已超越“原型验证”阶段,在数据训练、迎宾展示、商演及部分工业有限场景中,正形成批量稳定需求。

其中,“数据训练”尤为关键——收集真实物理交互数据,训练和优化AI模型与控制算法,是高阶智能机器人的必由之路,而高精度力觉传感器正是核心“数据入口”。

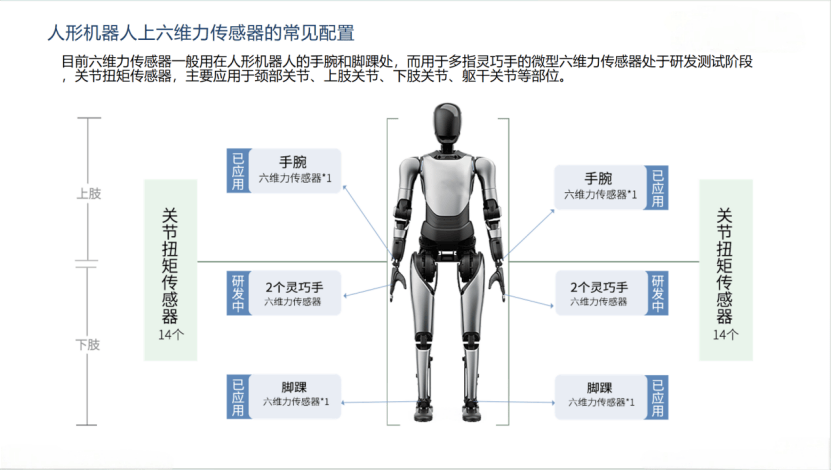

单台人形机器人通常需配备4个六维力传感器及28个关节力矩传感器,其成本约占整机BOM的15%,一个具备规模的新兴市场正加速形成。

图源:MIR 睿工业《2025年中国人形机器人六维力传感器市场调研报告》

图源:MIR 睿工业《2025年中国人形机器人六维力传感器市场调研报告》

随着人形机器人商业化明显提速,2025年中国人形机器人商用出货量有望从2024年的约2000台增至10000台左右,产业爆发拐点临近。

▍ 未来趋势:标准化、规模化与自动化

面对日益增长的市场需求,规模化与自动化生产成为必然选择。

蓝点触控在广东新建的生产面积约1万平方米,新一代全自动机器人关节力传感器生产线已投产,成为国内首条专用机器人力传感器产线。

该产线设计年产能达关节力传感器100万套、末端六维力传感器20万套,将推动该公司整体产能提升3至4倍。

标准化则是行业迈向成熟的另一关键。

合肥星汇传感技术有限公司推出的全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1。0”,试图打破“工厂标定难、客户验收难”的行业现状。

这相当于为行业建立了统一的、可视化的精度标尺,推动行业从“卖方声称”到“双方可测”的信任机制转变。

随着各家产能扩张与技术迭代,六维力传感器的成本正持续下降。

当下单价约1-2万元的传感器,随着机器人出货量提升带来的成本摊销,有望逐步下探至千元左右级别。

成本的降低将进一步推动人形机器人的普及,而规模化应用又会反过来促进传感器技术的进步与市场的扩大。

这个良性循环正在悄然形成,资本市场的巨额融资已然印证了这一点——就在近日,国内头部传感器企业宣布完成新一轮超亿元融资,这已是其三个月内完成的第二轮亿元级融资。

技术突破、资本加持、市场驱动,三股力量正共同推动着六维力传感器行业迈向新的发展阶段。