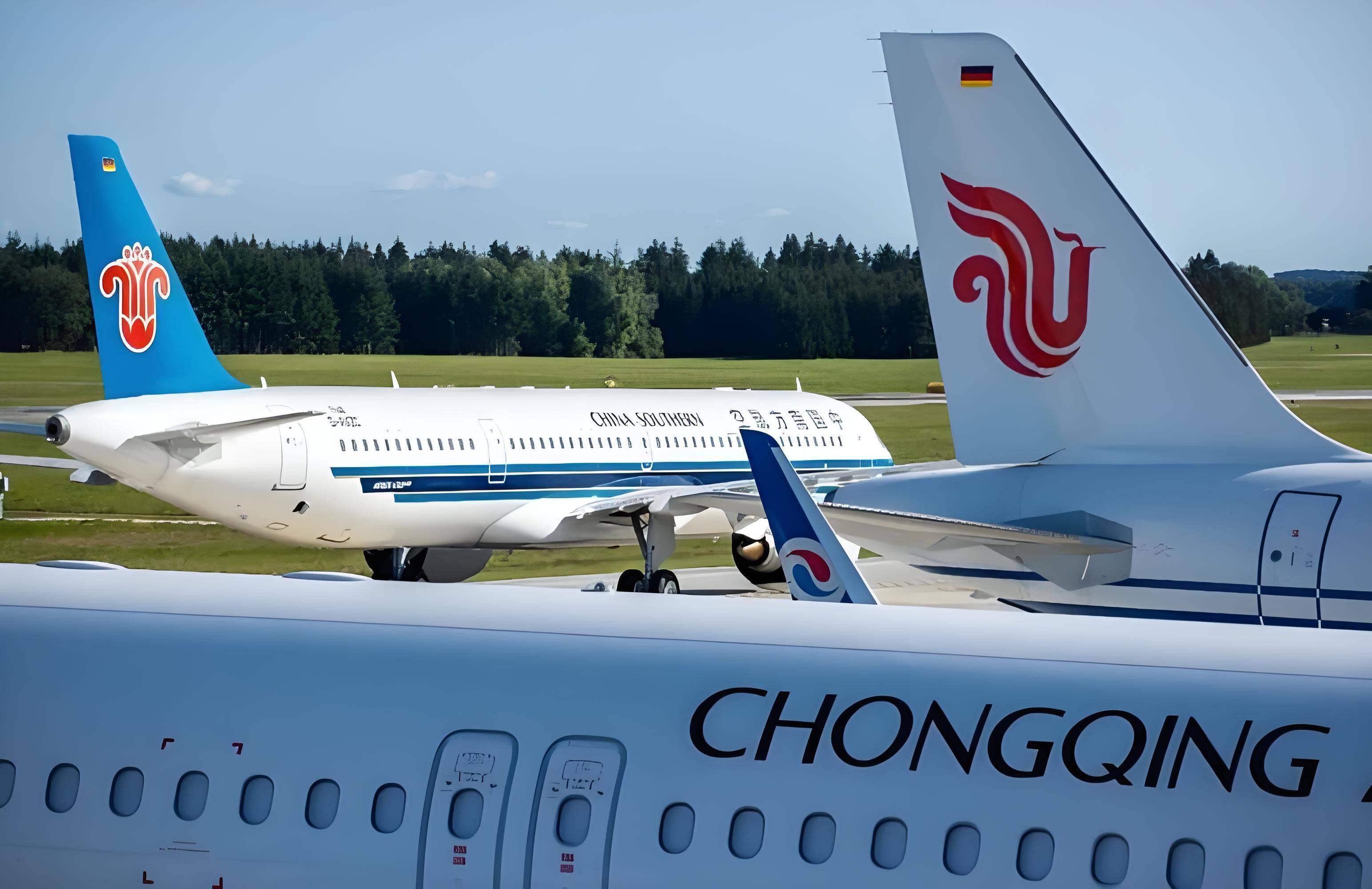

原创 特朗普提议禁止中国航司穿过俄领空,中国航司联名回复,请求给予宽限

近日,美国交通部以迅雷不及掩耳的速度提出了一项令人震惊的禁令:从11月起,禁止中国航司的航班飞越俄罗斯领空。这是一块砸入中美民航市场的“巨石”,引发了轩然大波。美国航司因西方制裁绕行而面临高昂的燃油费用,向政府施压,以期拉平与中国航司之间的竞争差距。

自2022年俄乌冲突爆发后,美国及其盟友对俄罗斯实施了一系列制裁措施,此举导致美国航司被迫绕飞,增加了不少额外成本。根据计算,飞越北极或太平洋的绕行路径让美国航司吃了不少苦头,单程就得多飞2000公里,这意味着更多的燃油、更高的费用,以及更长的飞行时间。三年下来,为这笔账单“买单”的是12亿美元之巨。

美国想用所谓的“公平竞争”来为禁令辩护,却有些站不住脚。实际上,中国航司通过与俄罗斯达成的双边协议,合法合规地享受经由俄罗斯领空的便利。这可不是随随便便的“免费午餐”。根据统计,中国航司需要按照距离缴纳每架次约2万美元的费用。而且,这条航线带来的不仅仅是省钱,还有更高的准点率以及更短的飞行时间。根据1944年《国际民用航空公约》的规定,只要是缔约国之间的合规使用,第三方国家无权干涉。

美国这次“强势出击”的背后到底有何意图呢?有人说这是美国政府在中美关系上想牵扯出更多筹码,尤其是在中国考虑恢复购波音客机的背景下,美方选择此时试探,也许是为了谈判桌上的更多优势。而对美国航空公司来说,这更像是一种“逼宫”,希望通过政治压力获得更多市场准入机会。

对于这纸霸道禁令,七家中国航司并没有默默承受,而是迅速联名递交请愿信,要求将评议期延长至七天,以便进行全面评估和规划。他们的回应虽然措辞冷静,但字里行间透着坚定:“两天时间根本不够用。”这不仅反映了他们的专业态度,也是捍卫企业和消费者权益的一次表态。毕竟,一旦禁令生效,最先受伤害的除了航司,还有数以万计的旅客。航班时间变长,票价上涨,可能让不少留学、商务旅客苦不堪言。

中国外交部的回应同样明确:少些无理打压,多些反思自身政策带来的影响。言下之意,如果美国执意推进禁令,中方也不会坐以待毙。一旦中美双方进入对等反制状态,限制美国航司使用阿拉斯加航线将是可能的应对措施,这无疑将把成本问题抛回给美国自己。

这场风波不仅只是航空领域的较量,更是一次政治和经济利益的博弈。美国试图通过航空禁令迫使中国在中俄关系上让步,甚至为即将到来的选举做出“对华强硬”的姿态。然而,这样的行动在全球化的世界中,无异于搬起石头砸自己的脚。因为市场终究会显露真实的情况,事实证明,所谓的“竞争劣势”不过是自酿苦果。

在这个节点上,各方都在等待美国交通部的进一步决定,而俄罗斯已经公开表示,遵守规则者大门敞开。经过这些波折,或许我们应该记住,航空线路的核心是效率与民生,而非成为政治博弈的旗子。当经济利益面临挑战时,各国颗粒度的较量最终将揭示出合作远比对抗更具力量。

从目前来看,双方似乎已经箭在弦上,不得不发。但历史告诉我们,每次看似紧绷的对峙背后,有可能孕育着新的合作契机。正如海浪不息的太平洋和繁忙的西伯利亚航线一样,中美之间在全球化天空下的牵绊,也许仍有转机。当务之急,是如何在竞争与合作之间找到新的平衡点。在这个过程中,最好的选择莫过于双赢,而不是各自为针锋相对付出更高代价。