奥迪高管“硬刚”破圈:小米为何敢用消费芯片 雷军如何应对质疑?

当小米YU7凭借28.9万辆订单刷新行业纪录,一汽奥迪销售副总经理李凤刚一则关于“为什么奥迪不用消费级芯片”的科普视频却斩获破圈流量。

这场被合资品牌高管们点赞和转发的“芯片之争”,表面是技术路线分歧,实则是传统制造体系与互联网造车逻辑的博弈——安全冗余与算力性价比,谁在重新定义汽车的未来?

【汽车维基】认真看完了视频号【一汽奥迪李凤刚】发布于3天前的视频,并认为其——技术正确性大于针对性。李凤刚的观点符合工程逻辑,但选择在小米YU7上市节点发声,带有较强的营销意识。视频中并未直接点名小米,留有余地,可视为行业技术路线的公开辩论。

李凤刚的“刚”是传统制造体系对安全底线的悲壮坚守,小米的破局则代表用户对智能体验的极致渴求。

当28.9万辆订单撞上500倍缺陷率差距,输赢早已不重要——唯有建立让消费者既敢追逐科技前沿,又无须赌上人身安全的新规则,才是芯片战争的终极意义。

李凤刚的立场:

技术壁垒不可跨越

在视频中,李凤刚的发言直击车规芯片与消费级芯片的本质差异。

车规芯片需通过AEC-Q、ISO 26262等严苛认证,其核心差距体现在三重维度:环境适应性上,车规芯片工作温度横跨-40℃至150℃,远超消费级芯片的0℃-70℃极限,且必须耐受震动、电磁干扰等复杂工况;

可靠性标准上,车规芯片缺陷率要求≤1PPM(百万分之一),而消费级允许500PPM,两者相差500倍;

生命周期上,汽车10年以上设计寿命要求芯片长期稳定供货,消费级芯片却仅2-3年便迭代换代。

这些被国际标准验证的差异,构成李凤刚技术立论的核心支点。其强调的“安全余量”更揭示行业本质矛盾——当智能座舱娱乐需求爆发,安全冗余设计绝不能为算力让路。

小米的冒险:

性价比背后的隐形成本

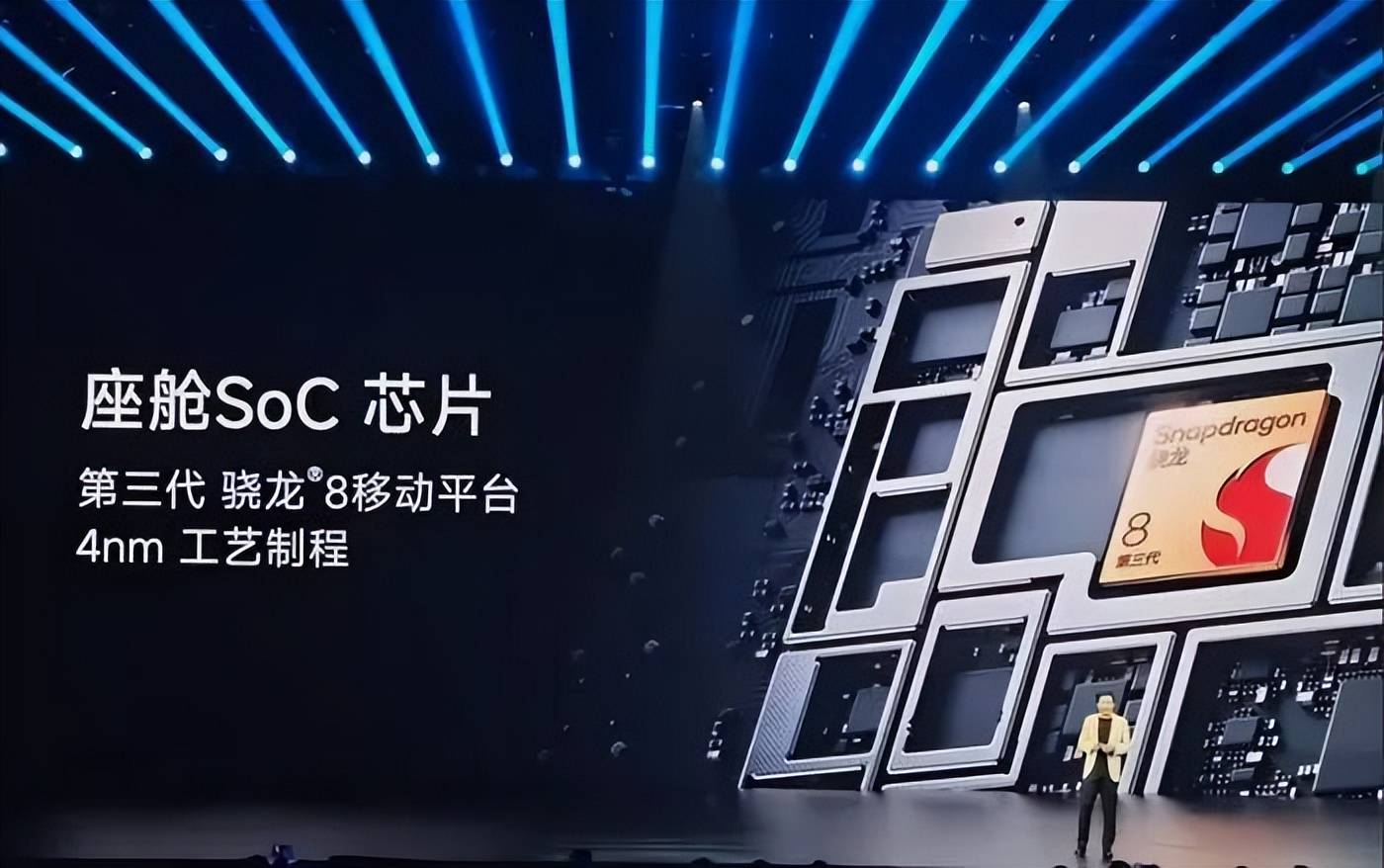

小米选用骁龙8 Gen3作为座舱芯片确有现实考量。该芯片图形渲染与AI算力碾压高通8295等车规芯片,采购成本低30%-50%,配合安卓生态可大幅缩短研发周期。

但历史教训警示风险:特斯拉曾因消费级Tegra芯片过热导致中控黑屏,最终大规模召回。

更严峻的是,消费级芯片在-20℃低温死机、50℃高温降频的案例频发,其3-5年设计寿命与汽车10年使用周期严重错配。

小米虽宣称通过280项强化测试及AEC-Q104认证,但行业至今缺乏针对娱乐系统的分级标准,长期可靠性仍是悬顶之剑。

营销反击:

合资阵营的绝地求生

李凤刚选择此时发声,映射出合资品牌在市场份额剧变下的战略焦虑。

2025年上半年中国品牌乘用车市占率飙升至68.5%,较此前40%的长期水平近乎翻倍。奥迪虽以6月销量破6万辆成为德系三强回暖先锋,但整体困局未解。

此次芯片科普实为奥迪精心设计的营销组合拳:借小米YU7上市热点,将“安全优先”与“性价比优先”塑造为对立价值观;延续李凤刚“技术务实派”人设,此前其科普隐藏式门把手风险、副驾屏干扰驾驶等话题已积累信任资产;更以产品力佐证理念,例如奥迪Q6L e-tron通过主副驾屏角度错位设计,既满足娱乐需求又保障驾驶专注度。

行业对撞:

两种造车哲学的终极较量

李凤刚掀起的这场争论非常有意义!因其暴露出智能汽车时代的根本问题。

在标准层面,现行车规认证体系基于传统电子架构制定,难以覆盖智能座舱的算力需求,新势力以"强化测试"替代认证的模式,目前还缺乏共识,这也是小米在这番争议中站不住脚的点;

若消费级芯片在车辆全生命周期内故障率可控,将倒逼行业标准革新;反之若大规模故障,将重创小米的信任口碑。

用户层面,奥迪受众愿为安全冗余支付溢价,小米用户更看重即时体验迭代;

技术路径上,传统车企遵循"验证-量产"流程,新势力则倾向"量产-迭代"互联网模式。

当两种逻辑激烈碰撞,没有一方能独占真理。

破局之道:

重构芯片安全坐标系

那么,你站李凤刚还是站雷军?【汽车维基】认为,行业亟需超越站队思维,建立场景化分级体系。

对于智驾、制动等安全相关域,必须坚守车规芯片刚性红线;娱乐系统则可开放弹性空间,但需制定温度循环、电磁兼容等专项测试标准;

车企更应建立寿命补偿机制,例如承诺后期更换服务或预留硬件接口。

真正的创新绝非牺牲安全换性能,而是在冗余设计中寻找平衡点。