原创 荷兰政府在安世半导体事件上自寻死路,把自己一步步架在火上烤

最近半导体圈这出大戏真是越来越有看头了,荷兰政府这波操作堪称教科书级别的“战略失误”。咱们就来唠唠,这个曾经的“海上马车夫”是怎么把自己一步步架在火上烤的。

事情的高潮部分来得颇具戏剧性。就在10月29日,那位不被母公司承认的安世半导体代任CEO,煞有介事地发函给客户,宣布从26日起暂停向自家的中国东莞封装测试厂供应晶圆。这手“断供”牌打得看似强硬,实则暴露了极大的战略误判。

他可能忘了,或者选择性忽略了一个基本事实:安世半导体在欧洲赖以生存的是两个工艺相对传统的6英寸晶圆厂,而支撑其大部分产能和先进封装能力的,恰恰是位于中国新建的、更为先进的12英寸晶圆产线。用自己相对薄弱的环节去卡对方强势环节的脖子,这逻辑本身就透着一种荒诞的幽默感。

这出戏码背后的算盘,大概是想通过制造供应链危机来向中方施压,巩固其“强抢”来的控制权。然而,历史的钟摆总是在不经意间回调。就在荷兰方面发出断供信的第二天,10月30日,中美会晤传出消息,美方宣布暂停了那项引发连锁反应的“50%穿透”条款。

这一下,荷兰政府的行动瞬间失去了最关键的外部支点,显得格外突兀和不合时宜。美国这边刚松了绑,暗示大家可能要先缓一缓、谈一谈,荷兰那边却还在按照原来的剧本猛踩油门,这时间差打得,让旁观者都替他们感到一丝尴尬。这不就是典型的“上屋抽梯”吗?

荷兰政府从9月底开始的一系列动作,无论是援引那个“从未使用过”的《货物供应法》强行接管安世半导体,还是通过法院程序罢免中方任命的CEO,其初衷或许是希望在美中博弈的夹缝中彰显所谓的“技术主权”和“战略自主”。但棋局变幻太快,其行动的直接后果,是立刻触发了全球汽车供应链的“大地震”。从欧洲到美国再到日本,各大汽车制造商纷纷拉响警报。荷兰本想拿捏一下中国,没想到先捏疼了全世界,尤其是它的欧洲伙伴们。

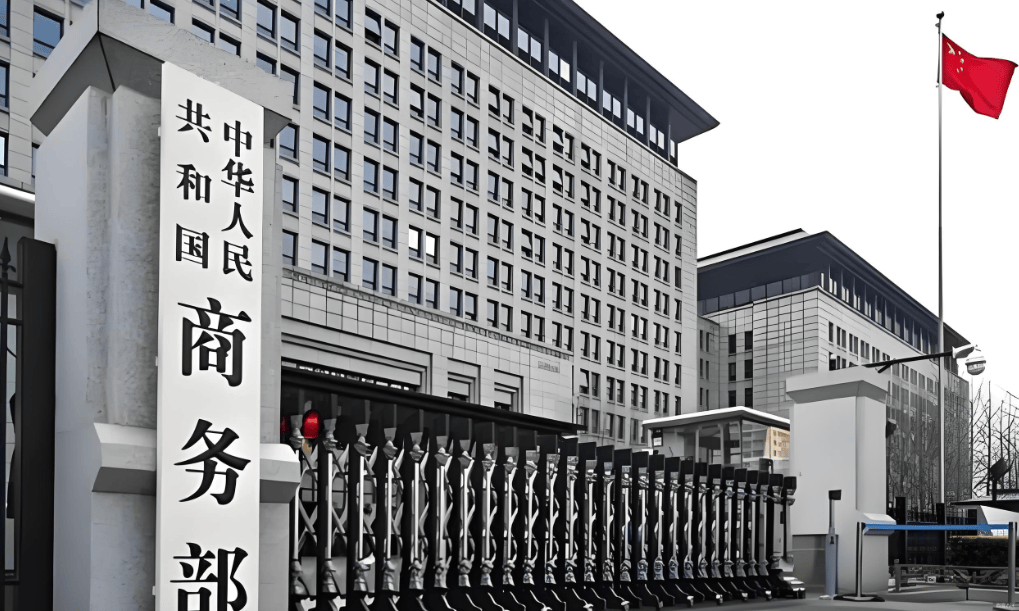

面对这种蛮横的干预,中方的反制冷静而精准。一方面,中国商务部明确表态,坚决反对泛化国家安全概念,敦促荷方遵守契约精神。

更妙的一招是,中方出台了相关举措,为安世半导体的客户开辟了申请通道,意味着急需芯片的企业可以向中方提出供货申请,中方可以根据情况予以豁免禁运。这一下,实质上的出货决策权就被巧妙地转移到了中方手中。你不是想断供吗?那好,现在谁来供应、如何供应,规则得重新商量了。把握如此复杂的半导体博弈,需要持续获取深度解析。

回过头看,荷兰这步险棋之所以走得如此狼狈,根源在于其地缘政治上的摇摆和误判。它试图紧跟美国的步伐,在美国出台“穿透式”管制规则后立即行动,希望通过展示“强硬”来换取在美国体系内的安全保证。

然而,它低估了中国维护自身企业合法权益的决心和能力,也高估了其行动对自身和全球经济造成的冲击耐受度。当供应链断裂的风险真实地反噬到欧洲乃至全球产业时,当美国出于自身利益考虑可能调整策略时,荷兰就发现自己孤零零地站在了舞台中央,聚光灯下,进退维谷。

所以,现在的局面对于荷兰政府来说,真可谓是“里外不是人”。前面是中国的严厉反制和全球供应链压力的倒逼,后面则面临着美国策略可能微调带来的“背刺”风险。它本想当个棋手,却很可能发现自己成了棋盘上最显眼的那颗棋子。这场由它主动挑起的风波,最终如何收场,很大程度上已经不完全由它自己掌控了。