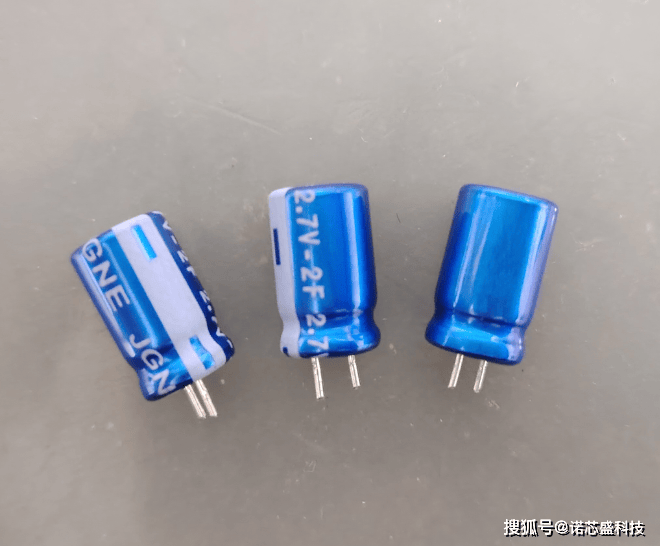

超级电容电压为什么是2.7v

超级电容器的电压上限通常设定在2.7伏特,这一数值并非随意选择,而是材料科学、电化学原理与工程实践相互作用的精密平衡点。理解其背后的逻辑,需要深入剖析超级电容的核心构造——电极、电解液以及它们之间的微妙界面反应。

核心限制:电解液的“耐受天花板”

超级电容的能量存储主要依赖电极材料表面形成的双电层效应,以及部分活性物质参与的赝电容反应。其工作电压并非由电极材料本身决定,而是受制于电解液的化学稳定性。

想象电解液如同一条河道,电压如同施加在河道上的水压。当水压(电压)超过河堤(电解液分解电压)的承受极限时,河水(电解液分子)就会冲破堤坝,发生分解反应。对于目前商用超级电容普遍采用的有机电解液(如四氟硼酸四乙基铵溶解于乙腈或碳酸丙烯酯中),其理论电化学稳定窗口大约在2.5至3.0伏特之间。超过这个范围,电解液会发生不可逆的氧化(阳极)或还原(阴极)反应,产生气体、消耗活性物质,导致电容器性能急剧劣化甚至失效。

2.7伏特的设计正是工程师们在电解液理论极限之下,精心预留的一道“安全缓冲带”。如同汽车的最高时速表显示为260公里/小时,但建议安全行驶速度控制在220公里/小时以内。这额外的0.2至0.3伏特裕量,有效降低了在实际工况(如温度波动、电压纹波、轻微过压)下电解液分解的风险,确保产品的长期可靠性。

能量密度的“甜蜜点”:电压与容量的博弈

超级电容储存的能量(E)遵循公式:E = 1/2 * C * V²。其中,C是电容量,V是工作电压。能量与电压的平方成正比——电压提升一点,能量存储能力将大幅跃升。将工作电压从2.5V提升到2.7V,能量增幅高达**(2.7² / 2.5²) - 1 ≈ 16.6%**,效果极其显著。

然而,提升电压也如同在钢丝上行走。电压越高,电解液分解的驱动力越强,电极/电解液界面发生的副反应加剧,特别是高温环境下。这会导致:

- 内阻增加: 副反应产物在电极表面形成“污垢层”,阻碍离子迁移。

- 容量衰减: 活性物质被消耗,有效表面积下降。

- 气体产生: 电解液分解产生气体,导致内部压力升高,存在鼓包甚至爆裂风险。

- 寿命缩短: 上述过程的累积效应使电容器性能加速衰退。

工程师们必须在**“更高的能量”** 和**“更长的寿命、更好的安全性”**之间找到最优平衡。2.7V被广泛证明是当前有机电解液体系下,兼顾性能、寿命和安全性的“甜蜜点”。它相当于在跷跷板的两端找到了一个稳定的支点。

单体与模组:2.7V的规模化意义

超级电容在新能源汽车、轨道交通、电网调频等场景中,往往需要数百甚至上千伏特的工作电压。这需要通过大量单体电容器串联来实现。串联后,模组的总电压等于单体电压乘以串联数量,而总容量则等于单体容量除以串联数量。

选择2.7V作为标准单体电压,在模组设计时具有显著优势:

- 效率与成本平衡: 要达到特定的模组电压,使用2.7V单体所需的串联数量,比使用更低电压(如2.5V)的单体要少。例如,达到48V模组电压:

- 使用2.7V单体:需要约18节(48V / 2.7V ≈ 17.78, 向上取整为18)。

- 使用2.5V单体:需要20节(48V / 2.5V = 19.2, 向上取整为20)。

- 减少2节单体意味着更低的物料成本、更小的模组体积、更简单的电池管理系统(BMS)电压采样通道,以及更低的连接内阻(减少连接点)。

- 一致性问题缓解: 单体串联时,由于个体差异(容量、内阻、自放电),电压分配可能不均。串联数量越少,单体间电压不平衡的风险相对越低,对BMS均衡能力的要求也相对降低。这如同管理一支10人小分队比管理20人团队更容易协调一致。

超级电容电压为什么是2.7v

超级电容电压为什么是2.7v

温度:电压的“隐形调节器”

温度是超级电容电压上限的另一个关键变量。电解液的化学活性会随温度升高而显著增强。在高温下(如85°C),原本在室温下稳定的2.7V电压,其“安全裕量”会被快速侵蚀,电解液分解反应加速。

因此,降额使用是高温环境下的标准策略。例如:

- 室温(25°C): 安全使用电压上限为2.7V。

- 高温(65°C-85°C): 安全使用电压上限需降低至2.5V甚至2.2V(具体数值由制造商规格书规定)。

这如同在炎热的夏天,给高速运转的机器适当“降压降频”以防止过热。忽略温度因素强行在高温下使用2.7V,会极大缩短电容器的使用寿命,可能使其寿命从数千小时骤降至数百小时。

技术演进:挑战2.7V的边界

2.7V并非物理定律设定的绝对上限,而是当前主流技术路线的优化结果。科研和产业界正积极突破这一限制:

- 新型电解液: 开发具有更宽电化学窗口(>3.0V)的电解液,如基于离子液体或固态/准固态电解质的体系。离子液体具有不易挥发、热稳定性好、电化学窗口宽(可达4V以上)的优点,但成本和低温性能是挑战。

- 先进电极材料: 探索与高压电解液更匹配的电极材料(如特定结构的碳材料、金属氧化物),改善界面稳定性,抑制副反应。

- 添加剂技术: 在电解液中添加“缓冲剂”或“成膜添加剂”,在电极表面优先形成稳定的保护膜(类似锂电池中的SEI膜),阻止电解液与电极直接接触发生剧烈反应。

部分前沿产品已实现2.85V甚至3.0V的单体工作电压(例如某些采用特殊有机溶剂或添加剂配方的产品)。国内领先的超级电容企业也在这一领域持续投入研发。这些突破如同马拉松中的最后几百米,每0.1V的提升都凝聚着巨大的技术创新,并可能带来能量密度的显著飞跃。

结论:工程智慧的结晶

超级电容的2.7V工作电压,是科学原理与现实约束下工程最优化的典范。它反映了:

- 对有机电解液物理化学性质的深刻理解和安全边界设定。

- 在能量密度、功率密度、循环寿命、可靠性及成本之间找到的精密平衡。

- 规模化应用(串联模组)中效率与复杂性的最佳折中。

- 对使用环境(尤其是温度)影响的充分考量。

这一数值是当前技术条件下超级电容性能与可靠性的重要保障。随着新材料、新工艺的不断涌现,2.7V的天花板终将被突破,但在可预见的未来,它仍是衡量超级电容性能与技术水平的一个关键基准点。理解其背后的“为什么”,有助于我们更理性地选择、应用和期待这一重要储能器件的发展。未来,当更宽窗口的电解质体系或更稳定的电极界面技术成熟时,我们或许将见证“3V时代”甚至更高电压超级电容的广泛应用,为储能领域注入新的活力。