远程超导量子处理器间高保真完美纠缠门的实现

超导量子比特系统作为通用量子计算的主要候选方案之一,面临着频率拥挤、布线复杂性和封装问题等可扩展性挑战。分布式量子计算为构建大规模量子信息处理系统提供了可行路径,然而其核心要件——远程量子比特间的直接通用量子门操作至今尚未实现。

7月30日,由北京量子信息科学研究院、中国科学院物理研究所、中国科学院大学、清华大学、合肥国家实验室组成的研究团队在《Physical Review Letters》期刊上发表题为“Realization of High-Fidelity Perfect Entanglers between Remote Superconducting Quantum Processors”(远程超导量子处理器间高保真完美纠缠门的实现)的研究论文。Juan Song、Shuang Yang、Pei Liu为论文共同第一作者,Zhen-Yu Mi、Wen-Gang Zhang、金贻荣为论文通讯作者。

本研究通过利用同轴连接电缆中的驻波模式,在相距30厘米的两个超导量子处理器间实现了直接高保真度纠缠门操作。经交叉熵基准测试,CNOT门和CZ门保真度分别达到(99.15±0.02)%和(98.03±0.04)%,在保真度与操作效率上均优于基于态传输和反馈控制的传统方案。这一进展显著推进了通用分布式量子信息处理的发展,是迈向未来大规模量子系统的关键一步。

背景介绍

超导量子处理器在量子计算和模拟方面已展现出超越经典计算机的优势,尤其是当量子比特数量超过100个时。然而,要执行具有量子纠错功能的实际算法,需要具有约5000万个量子比特的更大规模量子处理器。但在单个芯片上制造如此大规模的量子处理器面临诸多挑战,如不可避免的芯片模式和封装模式、频率拥挤、布线问题等。同时,平面连接性在实现量子算法和量子纠错时,也增加了对量子比特数量和电路深度的需求。

在此背景下,分布式量子计算引起了广泛关注,它通过连接多个小规模处理器来构建大规模量子信息处理系统,为量子处理器的扩展提供了可行方案。而在分布式量子系统中实现通用量子计算的关键,在于在不同处理器之间实现通用门集的基本元素——双量子比特门。

近年来,关于量子态转移(QST)过程的研究表明,利用超导传输线连接小型处理器为超导量子计算的扩展提供了一种可行方式。但QST过程存在局限,它通过飞行光子或辅助腔介导,要求目标量子比特保持在基态,无法处理叠加情况,因此不能直接形成双量子比特门,且其幺正性和准确性还会受到非期望激发的影响。幺正完美纠缠器具有最大的纠缠能力,是形成通用门集所必需的。此前,研究人员通过结合两个辅助量子比特和量子反馈控制的协议成功实现了基于QST的双量子比特门,近期还有理论研究探索了通过交叉共振(CR)效应在远程连接的量子处理器之间实现纠缠门,交流斯塔克诱导的ZZ相互作用也可用于直接实现远程纠缠门。

理论方法

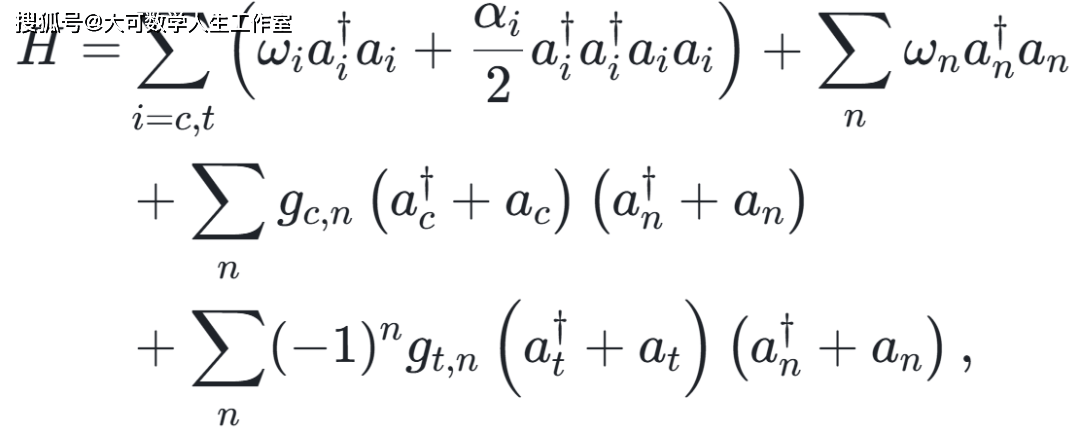

本研究的理论方法围绕远程耦合系统的耦合机制及相关哈密顿量展开。系统的哈密顿量描述为:

其中,transmons用Duffing振子描述,a†和a分别为产生和湮灭算符,gc,n gt,n是控制(目标)量子比特与驻波模式n(第n个总线模式)之间的耦合强度。从两个量子比特的测量光谱中,可观察到若干等距的反交叉点,这表明量子比特与总线模式之间存在相互作用,通过拟合反交叉区域的光谱,能够提取出ωn和gc(t),n。

在假设所有总线模式都处于基态的情况下,两个量子比特之间的有效耦合强度和残余ZZ相互作用强度是研究的重点。通过对单个总线模式n=15的简单模拟,并结合参数细节和额外模拟结果,选择控制和目标量子比特的工作频率,以实现弱ZZ相互作用、强耦合强度和弱总线模式的旁观者效应,且在整个实验中不施加任何磁通脉冲,将量子比特视为固定频率。

基于交叉共振(CR)效应的门是固定频率量子比特系统中最广泛使用的产生纠缠的门之一。phenomenologically上,有效双量子比特CR驱动哈密顿量用IX、IY、IZ、ZX、ZY和ZZ表示为:

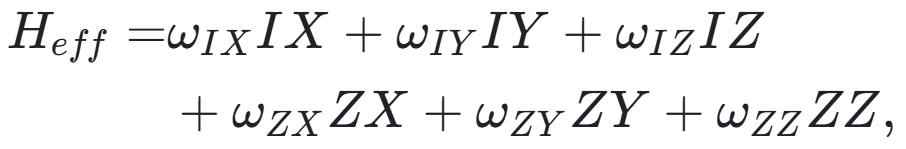

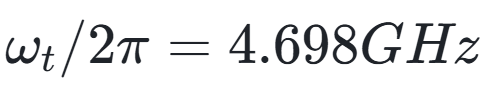

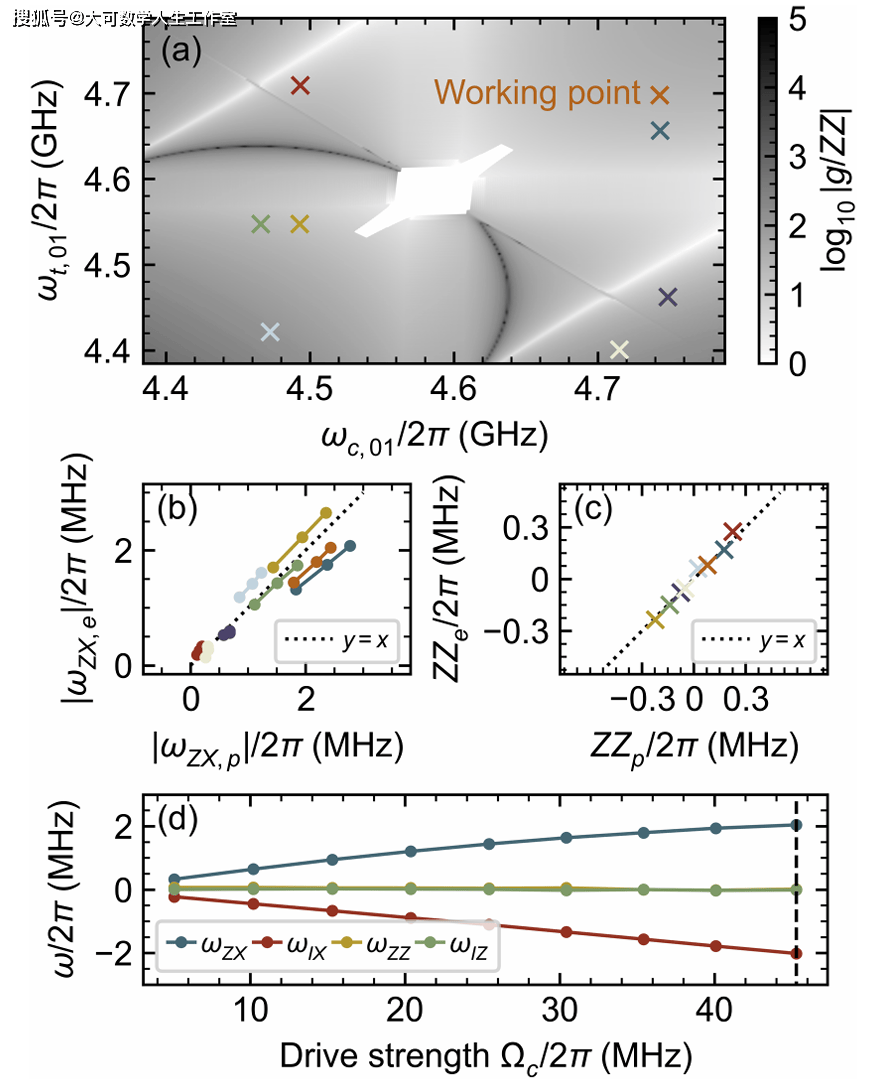

其中X、Y、Z是泡利矩阵,I是单位矩阵。基于模拟结果,设置控制和目标量子比特的跃迁频率,以抑制残余ZZ相互作用,利用哈密顿量层析成像方法提取上述六个CR相互作用强度,并研究CR相互作用强度随驱动幅度的变化关系。

对于CNOT门,通过微调驱动参数来消除不想要的相互作用,在适当失谐驱动频率时,在旋转波近似下,某些相互作用消失,特定相互作用占主导。对于CZ门,通过同时向两个量子比特施加特定频率的微波驱动,依靠条件相位积累,使目标量子比特获得由控制量子比特确定的状态相关相移,通过保持固定的驱动幅度和优化脉冲持续时间,确保相位差达到预期,从而实现高保真度的CZ门。

实验方案

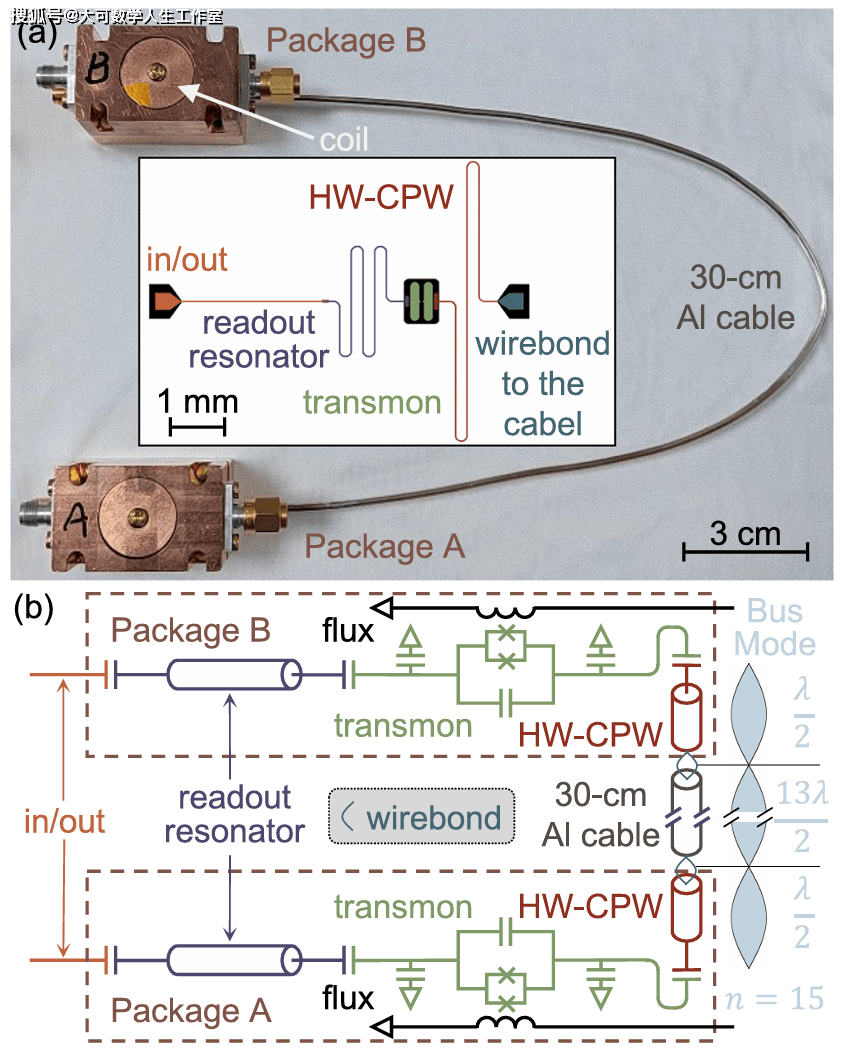

实验系统由两个封装组成,每个封装包含一个transmon量子比特,其频率可通过线圈产生的磁通量进行调谐。transmon量子比特与读取谐振器和半波长共面波导(HW-CPW)电容耦合,HW-CPW的另一端通过引线键合到30厘米长的铝(Al)同轴电缆上。实验中主要使用第15个电流驻波模式来介导相互作用,设计上使波节与键合点对齐,以减少引线键合引起的通道损耗。两个封装用低温μ金属罐屏蔽,以减少磁通量波动的影响,然后安装在稀释制冷机的混合室冷板上。

图1:远程耦合系统的照片及电路示意图

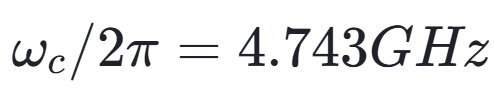

实验中,首先确定控制和目标量子比特的工作频率,分别设置为

和,以抑制残余ZZ相互作用。利用哈密顿量层析成像方法提取有效双量子比特CR驱动哈密顿量中的六个CR相互作用强度,并研究CR相互作用强度随驱动幅度的变化情况,同时将不同控制和目标 量子比特 频率下的残余ZZ相互作用强度实验数据与模拟预测结果进行比较,验证了多总线模式对耦合的贡献。

图2:交叉共振效应和残余ZZ相互作用的实验与模拟结果

为实现CNOT门,微调驱动参数以消除不想要的相互作用,当驱动频率适当失谐时,在旋转波近似下,部分相互作用消失,特定相互作用占主导,从而实现CNOT门。对于CZ门,同时向两个 量子比特s施加特定频率的微波驱动,依靠条件相位积累,通过保持固定的驱动幅度和优化脉冲持续时间,确保相位差达到预期,实现CZ门。

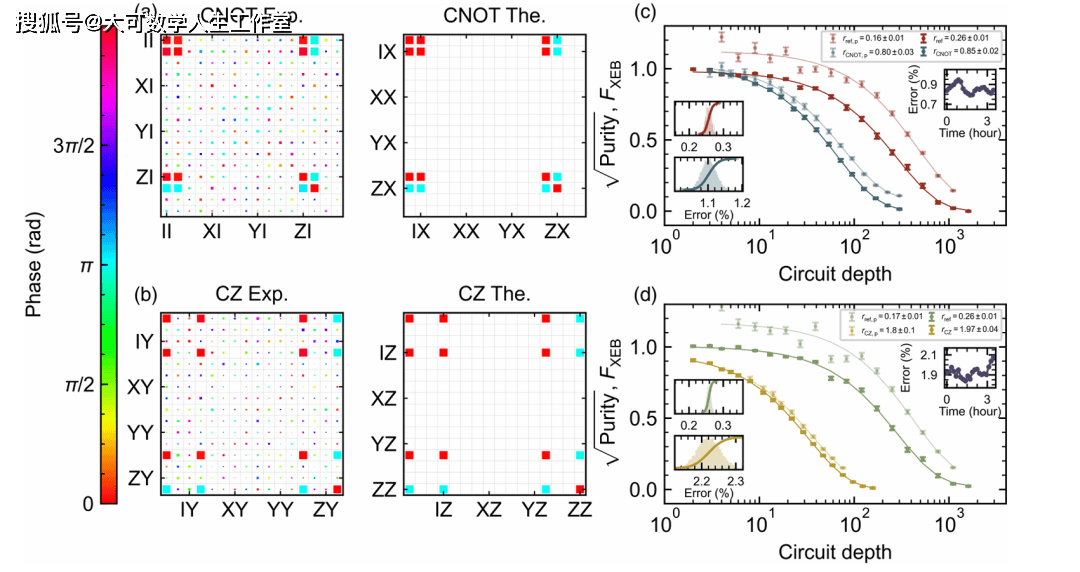

采用量子过程层析成像(QPT)和交叉熵基准测试(XEB)来基准化校准后的CNOT和CZ门的性能。提取QPT矩阵并与理想矩阵比较,计算过程保真度;通过XEB方法,拟合XEB保真度随CNOT(CZ)门数量的衰减率,计算平均错误率和纯度误差。

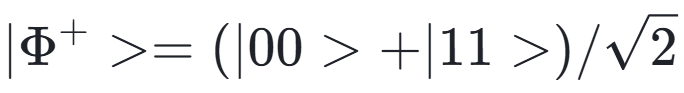

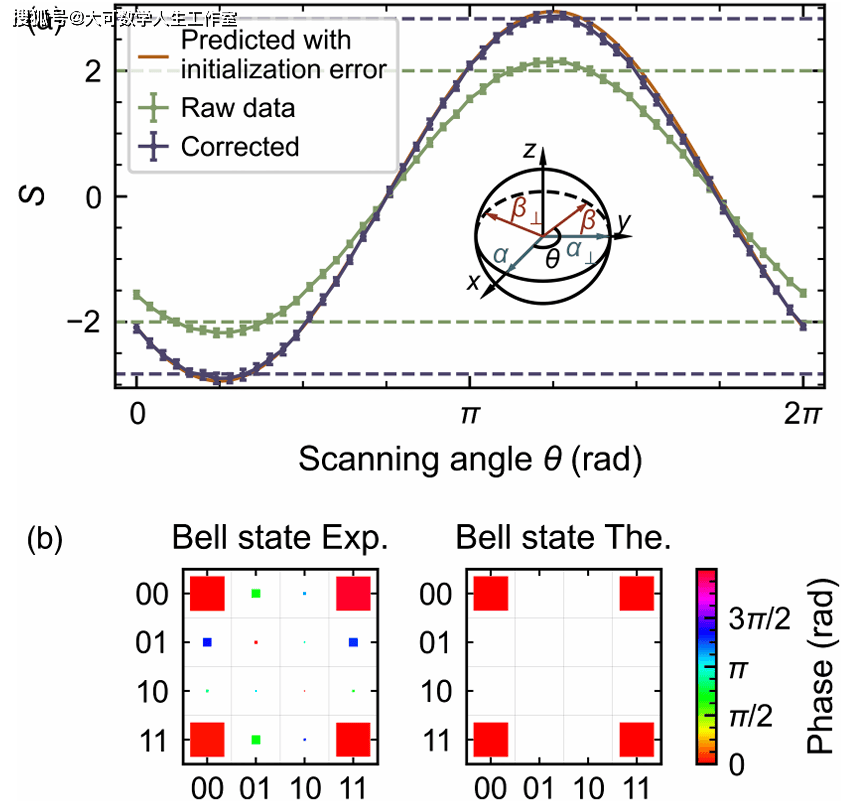

最后,通过测试贝尔不等式的违背来证明两个封装之间远程纠缠的建立。制备贝尔态,并在远程纠缠态上执行Clauser-Horne-Shimony-Holt形式的贝尔不等式测试,测量控制(目标)量子比特 在两个正交基下的相关性,计算最大相关值并与经典极限和量子极限比较。

图3:量子过程层析(QPT)和交叉熵基准测试(XEB)实验

图4:贝尔不等式测量和贝尔态制备

研究成果

研究团队成功在两个相距30厘米的远程超导量子处理器之间实现了直接的高保真纠缠门,利用连接它们的同轴电缆中的驻波模式,所实现的CNOT门和CZ门的交叉熵基准测试保真度分别为(99.15±0.02)% 和(98.03±0.04)%,在保真度和效率上均优于基于态转移和反馈的协议。

通过量子过程层析成像,测得CNOT门和CZ门的过程保真度分别为98.72%和96.01%。交叉熵基准测试结果显示,CNOT门的平均错误率为(0.85±0.02)%,门持续时间为204ns;CZ门的平均错误率为(1.97±0.04)%,门持续时间为430ns。从交叉熵基准测试结果中提取的纯度信息表明,CNOT门和CZ门的纯度误差分别占平均错误率的94%和91%。

贝尔不等式测试结果显示,在扫描角度θ=5π/4时,未经读取校正的最大CHSH(Clauser-Horne-Shimony-Holt)相关性S=2.15±0.04,超过经典极限2达3.8个标准偏差;经读取校正后,最大相关性S计算为2.88±0.05,略高于量子极限,这主要源于两个 量子比特s 的初始化误差。制备的贝尔态∣Φ+>的保真度为 99.14%(未经读取误差校正时为81.79%,保真度的下降是由于态制备和测量(SPAM)误差)。

这些成果无需额外的量子比特和反馈控制,具有硬件高效、低延迟和易于工程实现的特点,推动了通用分布式量子信息处理的发展,为未来大规模量子系统的发展迈出了关键一步,也为实现更高编码密度的纠错码提供了潜在途径。

参考链接

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/npr7-b7kq