科学家揭开秘密,北极海洋竟藏化学开关

文︱陆弃

科学家说北极海洋里藏着一个“化学开关”,一旦被按下,全球气候可能瞬间翻车。听起来像灾难片,但抱歉,这是硬核科学。最新一篇登上《自然·地球科学》的论文,就把这个开关摊开在我们眼前:海洋硫酸盐浓度——这个谁都不会关心的冷门元素,居然能决定甲烷这种大杀器是“慢慢燃烧”还是“一键爆燃”。一句话,它决定了地球是“稳压电厂”还是“火力喷射机”。

5600万年前地球经历过一次超级变暖,海洋酸得像醋缸,气温飙升到连北极都种棕榈树。科学家一直好奇,当时到底是哪根弦崩了。这次中国团队的研究,把关键环节扒了出来:北极海洋里的硫酸盐浓度,低得像电厂缺煤。微生物没了“燃料”,甲烷来不及被慢慢“消化”,直接进入海水,被细菌当作快餐,结果疯狂释放二氧化碳,把北极从“吸碳海绵”变成了“排碳烟囱”。一句话:北极变暖不是被动挨打,而是自己点火。

对比现在呢?讽刺的是,我们正在给历史重演铺路。北极正在变暖、变淡。冰川融化,海水“稀释”,硫酸盐浓度可能再次下降。换句话说,这个沉睡了几千万年的“开关”,可能被现代气候变化重新拨动。要命的是,这次不需要几百万年,几十年就可能够了。

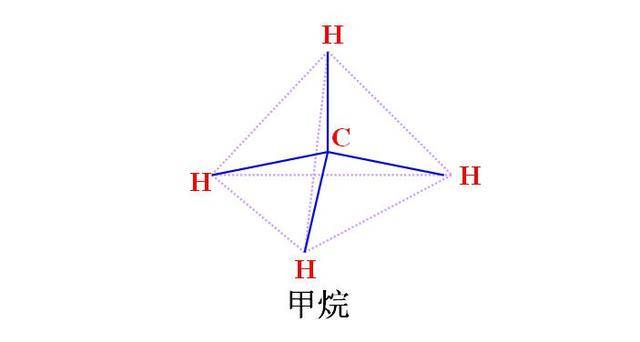

甲烷——全球第二大温室气体,杀伤力比二氧化碳强几十倍。它大部分以“可燃冰”的形式埋在海底。正常情况下,跑出来的甲烷大多被海水吞掉,被微生物慢慢“啃光”。这套机制像是大自然的保险丝。但一旦硫酸盐不足,保险丝熔断,甲烷就变成高温快燃料,喷出来的二氧化碳量简直就是气候版的“加速器”。你以为二氧化碳排放峰值还在争论?不好意思,海底要是开闸,你我争论的速度都赶不上气温上升的速度。

冲突点在哪?就在于我们人类自以为聪明。几十年来,大家盯着二氧化碳排放搞减碳、碳交易、碳中和,但北极这颗“定时炸弹”几乎被忽略。更扎心的是,它不是你减排能控制的变量。北极一旦因为海水淡化触发化学转向,所有国际会议上的承诺都可能瞬间失效。大自然不会跟你讲道理,它只认物理和化学公式。

别忘了,5600万年前的超级变暖,连当时没有工厂、没有人类排放,都能烧出一个地狱模式。而今天?我们还在一边加速烧石油,一边眼睁睁看着北极海冰缩水。如果说过去是自然引爆,这次就是“人祸+天灾”的双核加速。想想看,北极从碳吸收器变碳排放机,那就是全球气候战场的“叛徒”。

影响呢?别幻想什么“未来几百年”。科学家已经给出了警告:北极海洋的淡化和升温正在实时发生。就像把一个老旧电路推到临界点,你永远不知道是哪一次电流波动会烧毁保险丝。可能是十年,也可能是五年。到那时,全球气候的节奏不再由我们决定,而是由一个海底开关决定。更残酷的是,这种变化不可逆,硫酸盐浓度恢复不了,甲烷开闸就关不上。

关键变量在哪?北极。它既是气候系统的前哨,也是人类最没法掌控的区域。你可以限制工厂排放,可以换新能源车,但你没法阻止冰川融化。气候模型早就说过,北极变暖速度是全球平均的三到四倍。换句话说,北极是整个气候的催化剂。再加上硫酸盐这个新变量,风险系数直接翻倍。

这件事也给了我们一个刺耳的现实:所谓“绿色转型”,不只是修风电场、种几棵树那么简单。科学在告诉我们,气候变化的触发点可能来自最冷僻的地方,最不显眼的化学细节。真正的危险往往不是我们盯着的那个大火,而是阴影里的那根火柴。

而中国科学家的这项研究,给全世界敲了一记闷棍。不是危言耸听,而是硬核证据。甲烷的开关在北极,而这根开关,历史上已经玩过一次“全盘崩溃”的剧本。今天,我们最好别再装聋作哑。你以为气候变暖只是海平面上升?错了,那可能是整套地球系统的模式崩盘。留一句话:别低估北极,它不是风景线,而是倒计时。