科技+艺术会擦出怎样的火花?川美、电子科大共创作品联展SHOW给你看

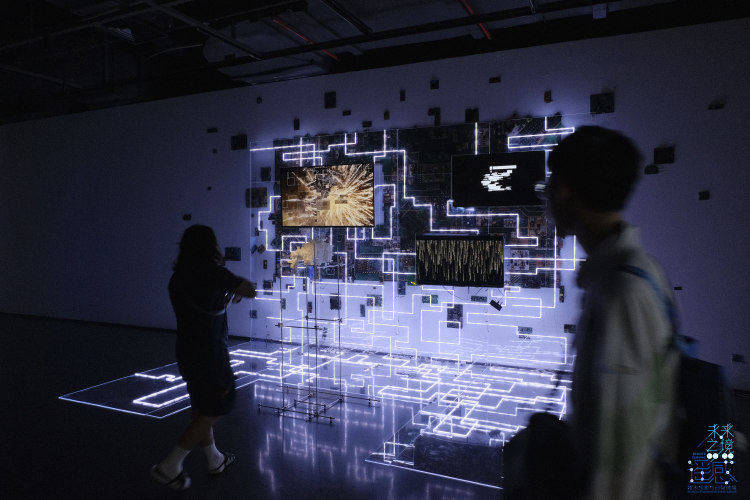

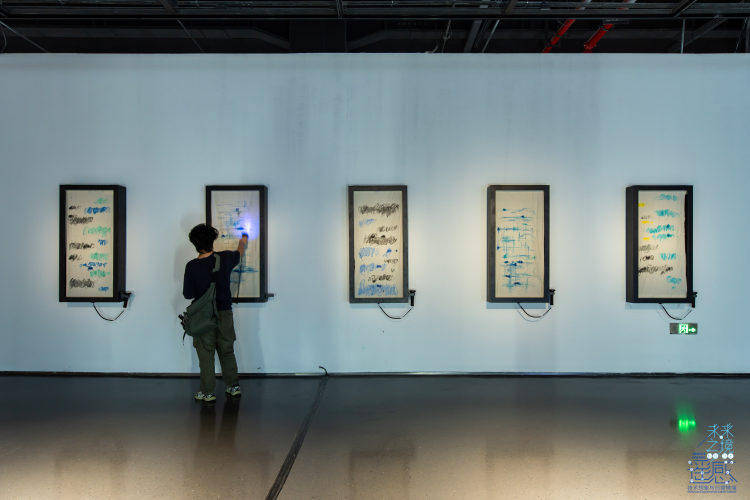

展览现场。

当相对“冰冷”、理性的科技与感性的艺术相遇,会擦出什么样的火花?

别急着空想,走进目前正在成都市美术馆B区展出的“未来之境:科技+艺术 | 第五届电子科技大学&四川美术学院教学科研共创作品联展——遥感:技术想象与日常情境”展览,你会发现,答案可能远比想象还丰富。

随观展路径组成的参观动线,直接就是作品中晕染的水墨潮痕;大家在展厅里挥挥手,就能让屏幕里的色彩跟着流动……

据介绍,本次展览由四川美术学院、电子科技大学、重庆市美术家协会和成都市美术馆共同推出。这也是四川美术学院与电子科技大学自2020年共建“科技+艺术”“艺术+科技”联合培养基地以来,第五次共同举办跨界科技艺术联展。

展览现场。

在过去6年间,两校持续联合打造的跨界教师团队打破传统教室边界,以美术馆为实践场域,通过艺术创作实践激发学生在科技与艺术领域的创新潜能。包括本届在内的五届展览,都是具体教学科研实践的成果之一。

“我们深知科技能为人类带来福祉,却也清醒认识到它伴随的不确定性。”在展览开幕式上,四川美术学院院长焦兴涛致辞表示,正是基于这样的认知,倡导艺术与科技双向融通,更具现实意义。

焦兴涛说,它能让我们在日常生活中获得真切的具身感受,让世界呈现出充满想象力的图景。“这恰如本次展览的题目‘遥感’——它象征着我们既能借助技术触摸远方、触碰未来,也能在这一过程中更深刻地感知当下。

本届展览由四川美术学院造型艺术学院院长唐勇教授与电子科技大学素质教育中心首席专家刘惠教授联合策展。现场集中展示了50余名学子创作的20余件作品。这些作品以“交互体验+情境反思”为核心,涵盖了机械装置、数据可视化等多个形态,通过红外传感、电机控制等技术与自然意象、日常情境的深度融合,诠释了“技术洞察、解构日常”的策展理念。

展览现场。

和其他艺术展多以较为传统的画作、雕塑为主不同,“跨界”和“科技感”一向是川美和电子科大联展的特色。

走进展厅大家可以看到,参展作品《候雨》以感应装置驱动水滴,观众观展的动线就会被晕染成水墨潮痕,履带循环传送将瞬间定格为永恒,隐喻城市对生态山水的守望。电子科技大学学生创作的作品《壳》,用钢与尼龙构建机械海浪,通过无生命装置对自然形态的模拟,追问人类制品与生态的共生边界。

跨校合作作品《络》,以金属框架与塑料软管搭建出蜘蛛织网般的立体网状结构、虫穴般的交错通道,还原自然“络”的物理形态;同时作品中还以心率检测仪为桥梁,将人体抽象的心率信号转化为塑料软管内可见的水流脉动,让人体“生命脉络”的节律与自然“网络”的形态相互呼应。

展览现场。

据电子科技大学党委书记曹萍介绍,电子科技大学和四川美术学院在6年合作过程中已累计培育了百余件大型新媒体作品,这正是国家战略引领下的跨界育人的生动实践。

值得一提的是,两校的联合深耕还直接助推了两校联合学士学位培养项目的落地实施。据介绍,基于6年持续的教学科研实践,两校联合申报的“电子信息工程+实验艺术”联合学士学位人才培养项目正式获批,刚刚迎来了首届学子。这也是全国首例“新艺科 + 新工科”本科培育典型案例。

上游新闻记者 裘晋奕 四川美术学院供图