原创 决胜局开打,美芯片优势不在,中国技术落后美国两三年?黄仁勋:太荒谬,差距只剩几纳秒

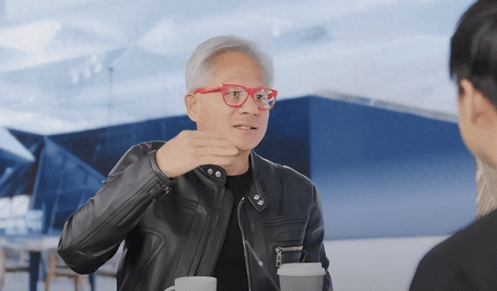

近日,全球科技界的关注点集中在中美芯片竞争的升级上。美国在过去几年内不断对中国芯片产业施压,不仅在技术领域设立壁垒,还在贸易上大举实施制裁,试图限制中国的科技进步。然而,美国英伟达公司创始人兼CEO黄仁勋近日公开发言,直言中国在芯片技术上的进步迅猛,仅仅落后美国“几纳秒”,这一观点显然与美国政府的强硬立场存在天壤之别。黄仁勋的言论挑战了“技术落后”论,质疑美国政府的禁令是否还具有正当性。

一、黄仁勋的直言不讳

黄仁勋在近日的一场采访中明确表示,中国在芯片技术领域的差距与美国相比已缩小到极为微小的程度。他直言不讳地指出,尽管在某些领域美国仍然处于领先地位,但这个差距仅限于几纳秒,这对于未来的竞争几乎没有实质性的意义。他进一步指出,若美国继续维持对中国的技术封锁,最终将不仅错失中国市场,还可能为美国科技公司带来反向的损失。

这一声明直接反驳了美国政府的主张——即中国距离美国在半导体技术上存在两三年的差距。黄仁勋的立场无疑为业界提供了一个不同的视角,特别是在全球科技日益融合的今天,技术的差距远不如一些人所想的那样深不可测。

二、中美芯片竞争的背后

对于中美芯片竞争,分析家们多视其为科技领域的“冷战”。美国在芯片技术上的长期领先,意味着它在全球科技产业中占据了主导地位,尤其是在高端芯片领域。而中国,在这场竞争中,不仅面临技术封锁,还在原材料供应、人才培养、研发能力等方面遭遇了重重挑战。

然而,随着中国政府在技术领域的持续投入,中国芯片产业的崛起已不容忽视。近年来,中国的半导体行业经历了从技术模仿到自主创新的转变。尤其是在晶圆制造、封装测试等核心领域,中国已经取得了显著突破。中国的领先企业如中芯国际、华为海思、紫光集团等,正在逐步弥补与国际巨头的差距。如今,黄仁勋所言的“几纳秒差距”,正是对这一趋势的真实写照。

尽管如此,外界对于中国芯片技术的评价依然存在偏见。美国政府及其支持者时常将中国视为技术“追赶者”,并通过制裁与封锁手段试图维持这种技术差距。但这一切似乎并未有效遏制中国的技术发展。相反,外部压力反而激发了中国企业自力更生、加速技术创新的动力。

三、美国禁令的后果

美国的芯片禁令,特别是对中国科技巨头华为的打压,表面上看是为了限制中国在高科技领域的崛起,实则为美国本土企业带来了不可预见的副作用。许多美国芯片制造商,包括英特尔、高通等,已经在不同程度上感受到了这一制裁的影响。禁令不仅打乱了全球半导体供应链,还让美国企业在全球竞争中失去了部分优势。

尤其是在高端芯片市场,虽然美国依旧占据主导地位,但中国企业的进步速度之快,让这个领域的竞争变得愈加复杂。无论是人工智能芯片,还是5G通信技术,若不放宽对华技术封锁,未来美国企业可能面临竞争压力。

四、美国芯片“优势”是否依然存在?

美国在芯片制造领域的优势,主要依赖于其技术创新和强大的研发实力。以英伟达为例,其在AI领域的领先地位就来源于其不断优化的GPU架构。这些技术优势的确使美国企业在全球科技竞争中占据了重要地位。然而,这些优势的巩固却并非通过封锁其他国家的技术发展,而是通过不断推陈出新的创新。

而中国芯片产业的崛起,正是凭借其庞大的市场需求和日益壮大的研发团队。在政府的支持下,中国企业不仅突破了技术瓶颈,还在基础设施建设、人才培养等方面加速布局。特别是在一些关键技术上,中国正在逐步赶超美国,这使得外界不禁反思,美国是否过度夸大了自身的技术优势?

正如黄仁勋所说,技术的差距已经仅剩几纳秒。这意味着,美国在芯片领域的“优势”并不像一些人所想的那样深不可测,而是一个可以被超越的短板。更重要的是,随着中美科技战的持续升级,全球半导体产业的格局也将发生剧变。中国的崛起,可能成为改变全球芯片产业秩序的关键因素。

从长远来看,中美之间的芯片之争不仅是两个大国的较量,更是全球科技产业格局的重塑。随着中国技术的不断进步,未来或许不会再有人提起“美国芯片技术优势”,而是将看到一个更加多极化、竞争激烈的科技时代。而在这个时代里,创新和开放将是全球竞争的最终决胜点。