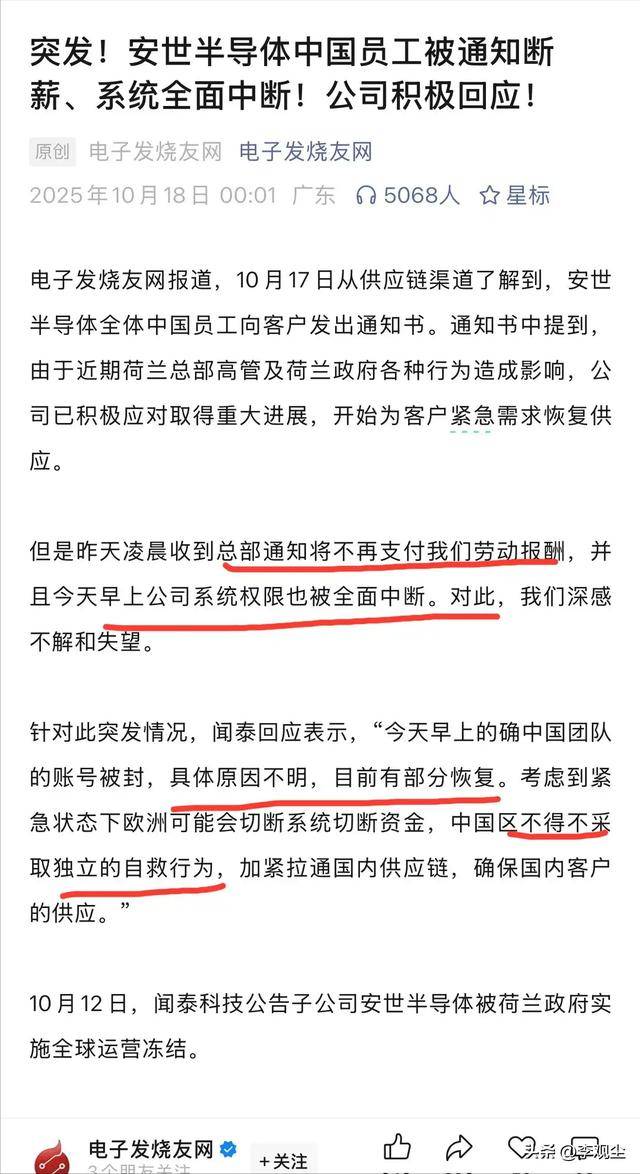

原创 美欧联手制裁中国芯片,荷兰强抢中资企业,330亿收购恐打水漂

安世半导体控制权的变更,并非孤立的企业事件,而是全球半导体产业地缘博弈的缩影,其深层驱动力,源于美国对中国半导体产业的系统性围堵,以及欧洲盟友的协同配合。

2025年6月,美国率先向荷兰传递调整半导体出口管制规则的信号,明确将“实体清单企业持股超50%的子公司”纳入管控范围,这一规则直指已被列入实体清单的闻泰科技及其100%控股的安世半导体。

9月底美国商务部正式落地该新规,而荷兰的行动几乎同步跟进,9月30日下达资产冻结令,覆盖全球30家分支机构,期限一年。

10月1日,安世三名外籍高管向当地法院提交紧急请求,法院当日先下达临时措施,10月6日组织庭审后,于10月7日作出正式裁决,剥夺中资实际控制权。

荷兰操作

欧盟27国在2025年9月29日签署的《半导体联盟宣言》,曾以“振兴欧洲芯片产业、降低外部依赖”为核心目标,看似是欧洲追求产业自主的体现。

然而短短48小时后,荷兰经济部便对安世半导体采取强硬措施,冻结全球30家分支机构资产。

后续随着司法程序推进,荷兰法院最终裁定暂停创始人张学正职务,任命拥有“一票决定权”的外籍董事,并将安世“所有股份”出于管理目的交由第三方托管。

这一系列操作的矛盾之处显而易见,安世半导体长期在欧洲稳定经营,2024年营收147.15亿元、净利润22.97亿元,从未出现过产品断供,所谓“保障欧洲汽车和消费电子芯片供应”的借口缺乏事实支撑。

第三方托管本是企业陷入财务危机或严重合规问题时的应急措施,而安世处于盈利增长的良性状态。

荷兰却以“安全风险”为由强行干预,实质是借产业政策之名,行地缘政治干预之实,与欧盟宣言中“公平竞争”的表述形成鲜明反差。

企业代价

对闻泰科技而言,安世半导体的控制权旁落,意味着多年投入与战略布局的严重受挫。

自2019年启动收购以来,闻泰累计投入超330亿元,才逐步实现对安世的100%控股。

这一过程中,闻泰不仅推动安世扩张产能、清偿历史债务,还助力其功率器件业务快速发展,2024年该业务全球功率分立器件排名升至第三位,安世也随之成为闻泰核心盈利板块。

为进一步聚焦半导体业务,闻泰在2025年一季度主动剥离手机ODM相关业务,推进向半导体领域的战略转型。

然而就在业务调整初步完成、转型刚起步的关键节点,荷兰的强制干预突然而至,不仅导致闻泰股价连续两日跌停、市值蒸发超百亿元。

更让其多年积累的半导体产业布局陷入停滞,前期投入的资金、资源与战略规划均面临巨大不确定性。

全球冲击

安世事件的影响已超出单一企业或产业范畴,直接冲击了全球跨境投资的底层规则,西方长期标榜的“私有财产神圣不可侵犯”原则,在此次事件中再次暴露实践偏差。

这并非孤例,2022年俄乌冲突爆发时,西方多国曾无差别冻结俄罗斯海外资产,而此次对安世半导体的股权托管,采用了相似的“地缘优先”逻辑,即通过行政与司法手段,突破财产权保护的基本商业规则

若此类操作得不到遏制,可能引发连锁反应,英国、德国、法国等美国盟友或效仿荷兰模式,将中资企业的海外资产纳入“可控范围”。

这不仅会让中国企业数十年积累的海外资产面临“合规性收割”风险,更会削弱全球跨境投资的稳定性与可预期性。

当资本流动不再遵循商业逻辑,而是受制于地缘政治偏好时,全球产业分工体系与投资信任基础都将受到侵蚀。

结语

面对荷兰的强制干预,闻泰科技已公开表示“正主动对接中国政府相关部门,积极沟通情况、争取政策支持”,截至目前,中国官方尚未发布针对安世半导体的专项出口管制或反制措施。

值得关注的是,安世在广东设有占地8万平方米的封装厂,而封装环节是半导体制造的核心环节,直接影响芯片产品的最终交付能力。

对中国企业而言,此次事件更具深刻的启示意义,在海外布局半导体、新能源等敏感领域时,需前置评估地缘政治风险,建立“风险对冲机制”。

而从全球产业视角看,半导体产业的技术复杂性与分工深度,决定了其发展必须依托全球合作网络,任何以地缘名义破坏供应链完整性的行为,最终都将导致产业效率下降、成本上升,损害所有参与方的利益。