原创 艺术家余凯:地平线是最懂芯片的软件算法公司,也是最懂软件算法的芯片公司!

出品 | 创业最前线

作者 | 晓芸

编辑 | 闪电

美编 | 邢静

审核 | 颂文

2025年初的车市,“智驾平权”浪潮涌动,行业在硬件配置上展开激烈角逐。这场技术竞赛中,行业展现出蓬勃的创新活力,诸多前沿技术从实验室走向量产车型,为智能驾驶的发展奠定了坚实基础。

然而,在技术参数的狂欢中,一些问题也逐渐显现:部分企业激进的宣传策略,导致用户对智能驾驶功能产生误判;技术研发与实际应用场景的衔接不够紧密,使得一些先进功能未能充分发挥价值。

此时,监管层面的规范措施适时出台,随着工信部“功能术语统一规范”“安全边界清晰定义”等细则落地,犹如给行业注入一剂冷静剂,促使大家重新审视发展方向。

行业在反思中开启新的进化。正如地平线创始人余凯在2025第十七届轩辕汽车蓝皮书论坛上所言:“铁轨不是限制,而是让火车跑得更快的基础设施。”这一论断点明了智能驾驶发展的关键,技术的价值在于服务用户,而非单纯的参数比拼。

作为技术普惠的典型代表,地平线凭借软硬结合的技术路径与开放生态战略,成为车企智能化转型的“最大公约数”。其构建的共性技术底座,既可为追求高性能智驾方案的车企提供定制化支持,也能帮助寻求高效落地的企业实现标准化、低成本部署,让行业在聚焦用户价值上跑得更稳更快。

在这场从技术狂飙到理性回归的行业变革中,地平线的探索颇具启示意义。当智能驾驶告别噱头式竞争,如何在用户价值与产业升级之间找到平衡?这家企业的实践或许能为行业破局提供关键思路。

1、当软硬结合破局摩尔定律

1965年,英特尔创始人戈登・摩尔基于半导体行业发展规律,提出著名的 “摩尔定律”——集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

这条定律如同科技产业的“黄金准则”,驱动着芯片晶体管数量从1971年首块通用处理器的2300个,飙升至如今的百亿规模。然而,不断地缩小芯片的尺寸总会有物理极限,“摩尔定律”的原始形态面临着“物理天花板”。

时间到了2016年,地平线所提出的“算法定义硬件、场景驱动创新”的软硬协同路径,依托对场景的深刻洞察,为这一困局提供了全新解题思路,也为用户带来更安全、高效的驾驶体验。

如余凯所言:“地平线是最懂芯片的软件算法公司,也是最懂软件算法的芯片公司。”

地平线的破局关键,藏在自研的BPU架构里。过去十年间,地平线连续推出三代BPU(Brain Processing Unit)智能计算架构,彻底打破“堆晶体管换性能”的传统思维。

打个比方,传统芯片像“菜市场”,无论买菜、卖鱼还是修电器都能凑合;而BPU则是专为智驾打造的“定制厨房”,通过定制化的硬件加速单元和指令集,将智能驾驶最核心的图像识别、路径规划等运算效率提升到极致。

与通用GPU相比,BPU能在相同功耗下完成更多计算任务。从而让用户在实际驾驶中享受更流畅、智能的辅助功能。

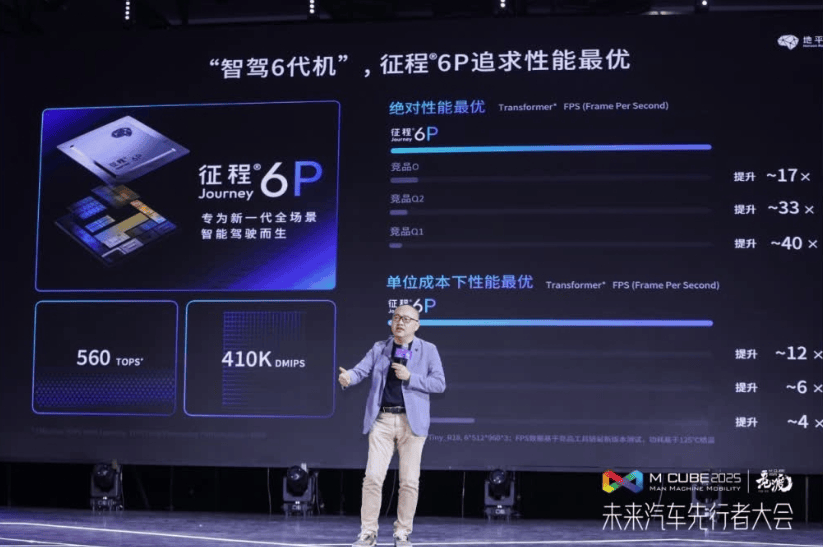

在BPU架构持续进化的同时,地平线基于该架构打造了梯度化的“征程”系列车载智能计算方案,以满足从基础ADAS到高阶自动驾驶的多样化需求。

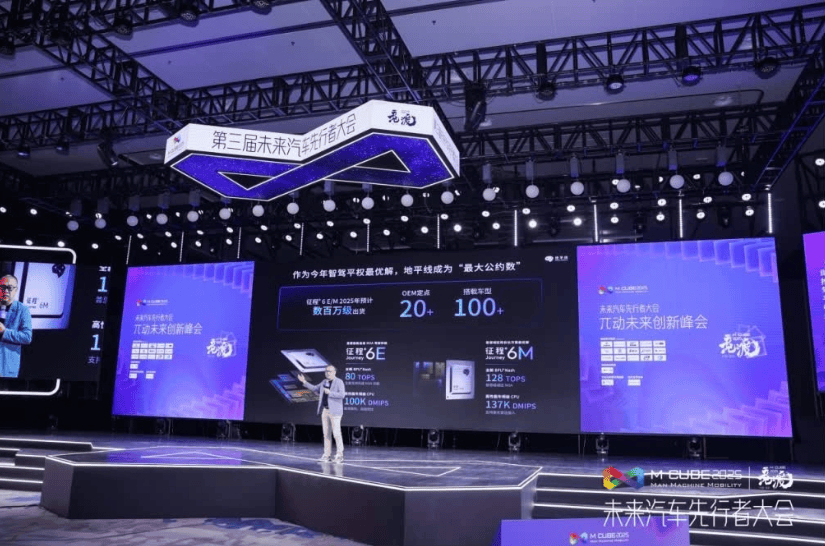

以地平线今年推出的新一代车载智能计算方案征程®6系列为例,其通过“软硬一体”架构实现了场景化突破。6款不同算力配置覆盖了泊车、高速领航、城市导航辅助等全场景需求,并针对不同场景的算力特征进行了定制优化。这样的设计不仅帮助车企降低研发成本,加速产品迭代,推动产业升级,还能让不同预算的用户都能享受到适配的智能驾驶技术。

“芯片+软件”的软硬协同战略,本质上是在破解智能驾驶时代的“不可能三角”——算力、效率与成本的平衡难题。既能满足车企对高性能的需求,又能控制成本,真正在算力与成本间找到平衡点。

余凯所言,“算力与实际用户体验不成正比,我们要通过数据和不断的算法优化去逼近用户体验的极限,让智驾最终能超越人类驾驶的上限”。正是地平线软硬结合路径的核心注脚。在推动产业技术进步的同时,始终将用户价值放在首位,致力于让智能驾驶技术更好地服务大众,促进行业可持续发展。

2、智能驾驶双轨破局:“自研+合作”如何重构行业生态?

随着智能驾驶行业的竞争逻辑正加速重构,技术路线的多元化、用户需求的复杂化,迫使车企不得不重新审视单打独斗的发展模式。

2025年,智能驾驶行业的竞争格局正发生深刻变化。从吉利加快子品牌智能化整合,到上汽与华为联合打造新品牌,车企和供应商之间“抱团取暖”的合作趋势已成为行业常态。

这种转变源于日益激烈的内卷压力。一方面,芯片研发、算法迭代等核心技术门槛不断提高,单一车企难以独自突破;另一方面,过度依赖单一供应商可能使技术路径受限,陷入“卡脖子”困境。

在此背景下,“自研+第三方合作”的双轨模式成为车企应对智能化转折点的必然选择。以智能辅助驾驶领域为例,自2023年下半年高阶智驾进入下半场,城市NOA成为核心竞争点。除少数车企采用全栈自研策略外,多数车企选择与第三方技术供应商建立战略合作。

分化体现了行业共识:在技术快速发展阶段,单纯依靠自研会面临周期长、成本高的问题,而完全外包则可能失去差异化竞争力。

余凯深刻洞察这一趋势,他将智能驾驶比作智能汽车的“数字基带”,强调其作为功能价值产品的核心竞争力在于“以快打慢、以高打低”。

基于此,他提出“20%自研+80%合作”的行业发展方向,通过20%的核心技术自研保持差异化,用80%的第三方合作实现规模效应,既满足了车企个性化需求,推动产品迭代升级,也让消费者能更快享受到更优质、更安全的智能驾驶体验,同时最大程度提高产业协同效率。

在地平线的实践中,“自研+第三方合作”并非简单的比例划分,而是通过技术架构的分层设计实现深度协同。一方面,地平线开放工具链和参考算法,帮助车企提升自主研发能力;另一方面,作为第三方技术供应商,地平线以标准化计算方案降低行业研发门槛。

基于“底层技术平台+开放工具链+算法参考设计”的一体方案,地平线有效平衡了系统性能与开发成本。通过动态算力调度技术,它能根据不同驾驶场景自动分配资源,为车企提供更高效、低成本的智驾方案,成为差异化竞争的关键。

凭借完善的工程化能力,地平线不仅能确保硬件稳定,还能在全栈算法实现软件迭代的基础上,通过开发工具链缩短客户适配周期,帮助车企大幅加快上车速度。推动智能驾驶产业从高端小众走向大众普及,加速行业整体升级。

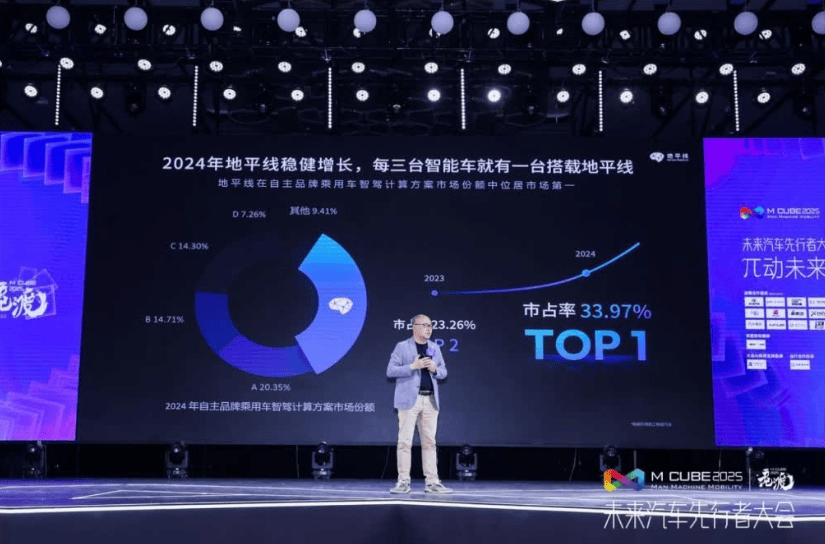

这种技术模式吸引了比亚迪、理想、广汽等头部车企合作。截至2024年,地平线市占率达33.97%,稳居自主品牌智驾计算方案市场占有率第一。

从技术供给端输出标准化方案,到生态共建中实现联合开发,地平线正通过协同创新模式,推动智能驾驶技术从高端车型向主流市场普及,既实现了用户价值的最大化,也为智能驾驶产业升级提供了可复制的成功范式。

3、做智驾江湖的“扫地僧”

大众熟知地平线如今引领智驾生态变革的地位,却常忽略这家技术公司在走向台前之前,已在智能驾驶赛道默默深耕十年。如同武侠世界里的扫地僧,看似低调却早已筑牢技术根基。

地平线始终锚定底层技术研发,从芯片架构设计、算法模型训练到复杂场景验证,通过十年如一日的体系化投入,构建起智能驾驶领域难以逾越的技术护城河。

故事的起点,要追溯到2015年。那时的智能驾驶赛道尚处萌芽期,远没有如今的火热与喧嚣,前路充满未知与挑战。地平线作为中国第一家专注深度神经网络计算方案的公司,却早早锚定方向,不做技术的跟随者,而是扎根核心技术研发,将底层技术突破作为立身之本。这份“慢工出细活”的坚持,在自动驾驶领域结出了累累硕果。

征程系列芯片,集中体现了其技术实力。2019年,地平线推出算力为4TOPS、功耗仅2W的征程2芯片,为智能驾驶芯片市场注入新活力。此后,地平线持续精进技术,不断对芯片进行迭代升级。到2024年,算力覆盖10-560TOPS的征程6系列芯片登场。

征程6系列拥有统一的硬件架构、工具链以及软件栈,具备同代一致、代际兼容、系统最优的特性。依托平台化可拓展的计算架构以及配套的智能驾驶量产开发平台,极大地提升了车企的量产效率,让智能驾驶技术得以更快地落地应用。

算法研发同样是地平线的核心竞争力所在。2022年,地平线提出自动驾驶感知端到端算法Sparse4D,该算法凭借出色性能,在nuScenes公开数据集测试中脱颖而出,位列第一,展示了地平线在算法创新上的深厚实力。

2023年,业界首个公开发表的端到端自动驾驶大模型UniAD问世,为行业发展开拓了新思路,引领了技术发展新方向。进入2024年,地平线再度发力,推出多模态大模型+端到端方案——SENNA。SENNA方案融合视觉、雷达等多种模态数据,借助大模型的高维决策能力,在复杂交通场景中,能够做出更合理的决策,规划出更精细的行驶轨迹,显著提升了智能驾驶的安全性,推动智能驾驶技术迈向新高度。

地平线的技术创新远不止于芯片与算法的突破。在智能驾驶的安全与可靠性领域,其同样以创新思维构建起行业领先的技术体系。

余凯曾透露,服务超40个OEM主机厂的业务模式,让地平线积累了规模堪称“行业最大”的安全测试场景库。超3万个场景数据集,涵盖城市拥堵、暴雨天气、夜间行驶等极端工况;每次软件版本发布前,都要经过超千万公里的里程测试。这种近乎严苛的验证标准,不仅体现了对用户安全的敬畏,还构建起难以复制的技术壁垒。

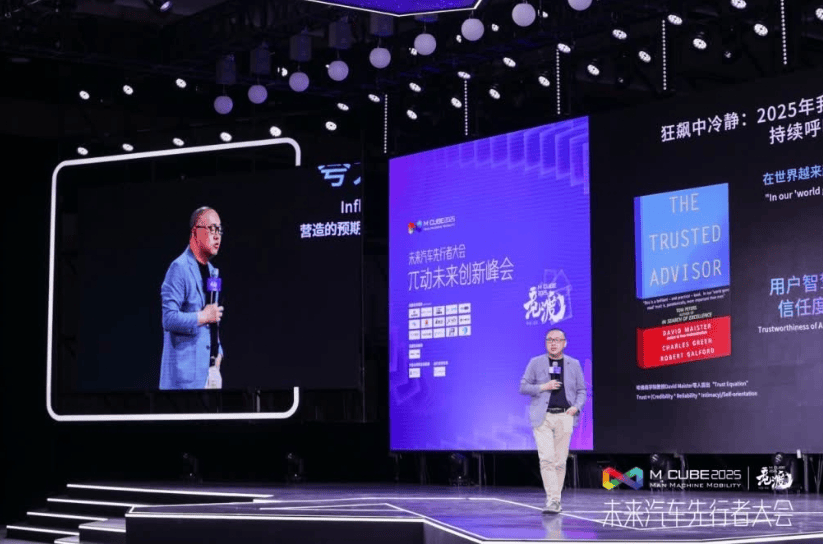

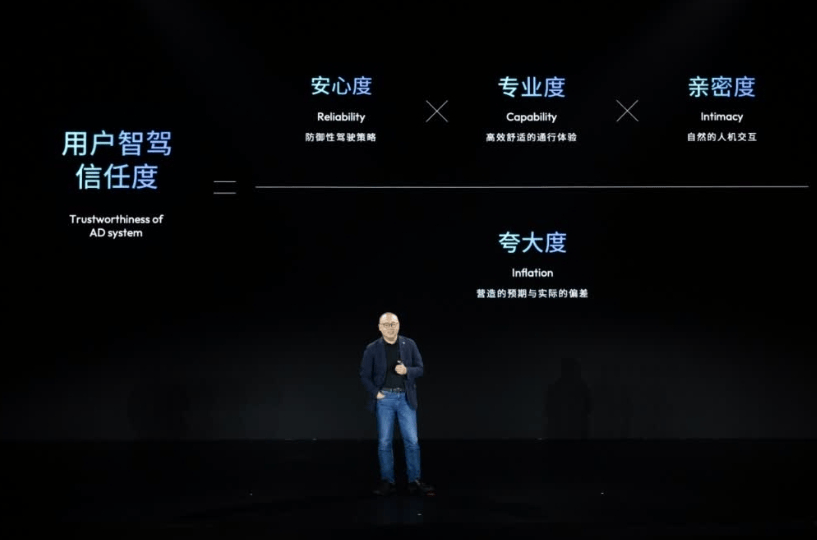

技术的终极战场,始终是用户心底的信任。余凯提出的用户智驾信任度模型,用“用户智驾信任度=安心度×专业度×亲密度/夸大度”,将技术理性与用户情感完美融合,指明智能驾驶从“能用”迈向“敢用”的关键路径。

而地平线斩获的全球首张且唯一的ISO 8800 AI功能安全认证,正是这份探索的权威注脚。这张安全信任“护照”,不仅为其叩开全球市场大门,更奠定了行业监管合规的基石。

凭借在技术创新、安全体系构建等多维度的深厚积累,地平线的市场影响力持续攀升。如今,地平线智驾方案出货量已超800万套、覆盖超310款车型,2025年“征程家族”出货量预计突破千万。搭载征程6P芯片的HSD城区辅助驾驶系统,作为国内首个软硬结合全栈开发的L2方案,已经成长为一位经验老到的“智能伙伴”。

4、结语

在智能驾驶这场漫长的马拉松中,地平线以十年坚守践行长期主义。秉持“赋能智能汽车和机器人,让人类生活更安全、更美好”的使命,怀揣“打造人人爱用的智能驾驶产品”的愿景,地平线在技术、商业与生态领域持续深耕。

面对“摩尔定律”瓶颈,地平线没有选择硬件堆砌的捷径,而是以“算法定义硬件、场景驱动创新”的软硬结合路径,耗时十年打磨出三代BPU架构与征程系列芯片。从底层架构突破到芯片迭代升级,每一步都凝聚着对核心技术的执着深耕。在商业生态建设上,地平线将长期主义融入开放共赢的合作理念,通过开放工具链、共享算法经验,与主机厂携手同行。

从技术突围到生态共赢,地平线用实际行动证明,唯有坚守长期价值,才能在智能驾驶赛道走出独特而坚实的道路。