秦岭深处的巨型“绿色充电宝”:为西北新能源装上“稳压器”

在秦岭深处的陕西省商洛市镇安县月河镇,一座“藏”在山水间的巨型工程正日夜不息地运转:白天,它像海绵般吸纳着西北大漠送来的风电、光伏电能,将水抽至上水库储存;夜晚,它又化身为电力“急救兵”,释放储存的势能点亮万家灯火。

这就是陕西省首座、西北已投运装机容量最大的抽水蓄能电站——国网新源陕西镇安抽水蓄能电站,这座总装机容量140万千瓦的“能源巨无霸”,正以科技赋能、生态优先的姿态,为西北能源转型注入澎湃动力。

西北新能源的“稳定器”

“每天上午10点到下午4点,当陕北的光伏板铺满阳光、戈壁的风机全速转动时,我们的机组就进入抽水模式,把用不完的清洁能源‘存’进上水库。”站在海拔1396米的上水库坝顶,国网新源陕西镇安抽水蓄能有限公司总经理徐宏伟指着波光粼粼的湖面介绍,“这片38万平方米的水域,相当于53个足球场,能储存936万立方米的‘绿色电能’,到了晚高峰再‘反向操作’发电,单日可满足200多万户家庭用电需求。”

这座投资88.51亿元的超级工程,自2024年12月四台机组全面投运以来,始终保持“满抽满发”的运行状态。数据显示,机组启停成功率高达99.87%,能量转换效率达80%,已顺利完成迎峰度夏、春节保电等关键任务。

在西北新能源装机占比超50%的背景下,它就像一位精准的“电力调度员”,有效化解了风电、光伏的“间歇性难题”。“上半年我们已消纳新能源电量11亿千瓦时,预计年底将突破20亿千瓦时,相当于减少弃风弃光损失超5亿元。”徐宏伟算了一笔环保账,电站每年可节约标煤11.7万吨,减排二氧化碳30.5万吨,相当于种活170万棵树。

地下厂房里的“智能革命”

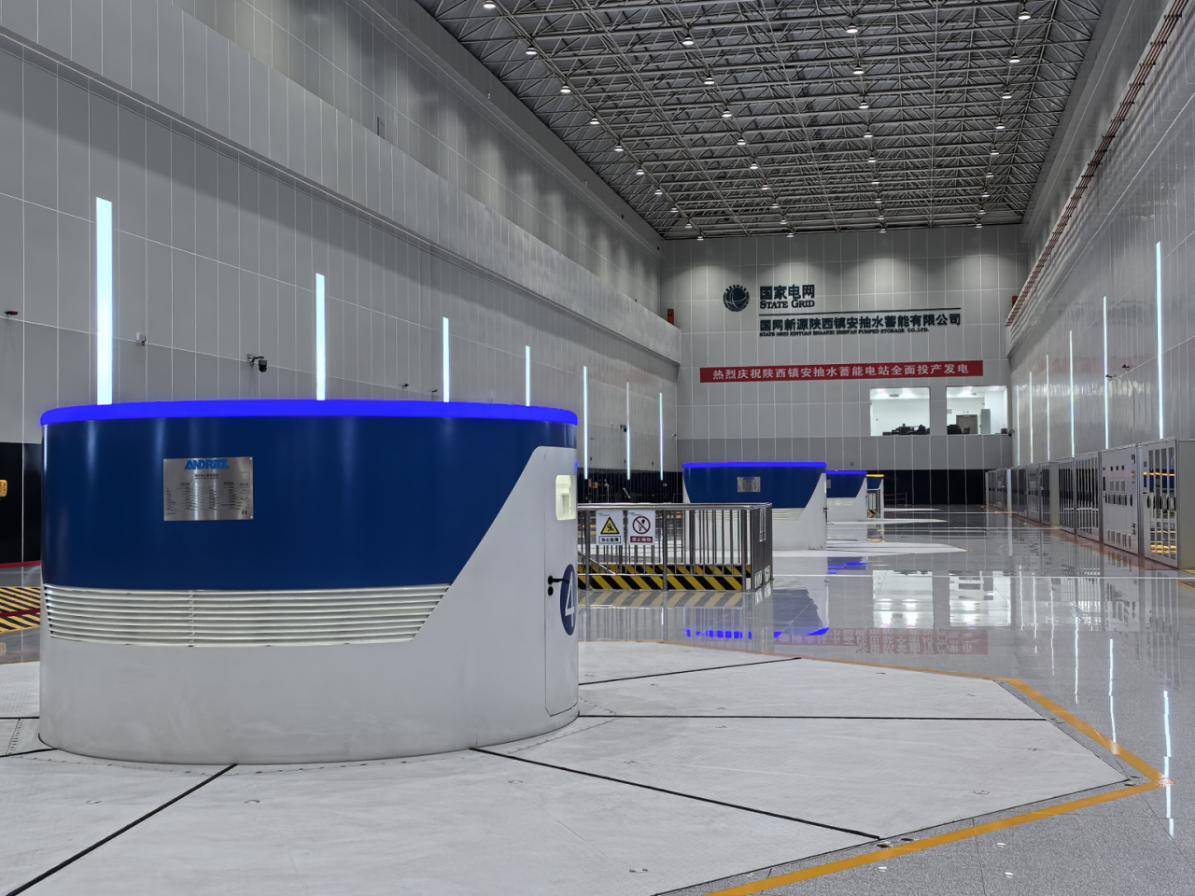

沿着山洞口,走进深330米的地下厂房,四台35万千瓦的可逆式水泵水轮发电电动机组正平稳运转,巨大的轰鸣声中透着科技的力量。

徐宏伟介绍,这个177 米长、约19层楼高的地下巨无霸,藏着80多条隧道组成的“地下迷宫”,总长超20余公里。上下水库的水像永动机般循环发电,不浪费一滴水。建设时靠“空天地”监测网把关:卫星盯着边坡,地面站守着地质,智能预警系统堪比“安全哨兵”。通过“空天地一体化”监测系统,卫星遥感与地面监测站24小时守护着高边坡安全;安全智能管控中心整合了视频监控、人员定位等功能,有力保障工程建设安全可控。

“从停机到满负荷发电只需2分钟,比高铁启动还快!”运行部主任肖云峰指着中控室的监测屏介绍,智能在线监测系统是“全能管家”,实时感知设备振动、摆度、温度等运行状态信息,远程操控让机组开停机、工况转换全靠“指尖操作”。这个“电力充电宝工厂” 用新技术破解建设难题,从智能预警到少人值守无人值班,处处藏着科技范儿。

秦岭秘境的“守护者”

“建设时我们移栽了76株国家二级保护植物秦岭蕙兰,每一株都有专属‘成长档案’。”徐宏伟说,这个藏在秦岭南麓的工程,将绿色理念贯穿始终:下水库沿用天然河道减少开挖,施工中实现废水、废弃物“零排放”,连坝体填筑都采用库盆开挖的石料,真正做到“取自自然、还于自然”。

如今,上水库周边已重现水鸟栖息的景象,下水库监测到野生大鲵活动的频率越来越高。卫星遥感数据显示,电站周边生态空间面积超89%,森林覆盖率达82%,一幅“高峡出平湖、绿水绕青山”的画卷徐徐展开。

一座电站带活一方经济

电站修通了27公里对外公路,沿途村从“死角”变成了“景点”。月河镇村民依托电站建设的移民新居,开起了农家乐。据统计,电站建设期年均为地方增加财政税收2000万元,运行期预计年增收1.15亿元,累计创造就业岗位1.37万个,带动近千群众年均增收。

眼下,这座“能源明珠”正焕发新的活力:“秦岭天池”4A级景区创建如火如荼,“抽水蓄能+文旅”模式初显成效;米粮抽水蓄能电站、400兆瓦茶光互补等项目加速推进。徐宏伟望着远处的秦岭山脉,“我们不仅要做电网的‘稳定器’,更要成为乡村振兴的‘发动机’。”未来这里将形成‘水光互补、蓄旅融合’的绿色产业集群,让清洁能源真正成为富民强县的‘金钥匙’。

当夜幕降临,镇安电站的地下厂房依旧灯火通明,机组转动的轰鸣声与秦岭的晚风交织成歌。这座镶嵌在中华祖脉上的“绿色充电宝”,正以科技与生态的双轮驱动,书写着新时代能源革命的“商洛答卷”,为实现“双碳”目标点亮前行之路。

(中国日报陕西记者站 秦峰)

来源:中国日报网