初创团队如何破解IC采购难题

创始人

2025-08-01 19:09:38

0次

问题提出

深圳某智能硬件初创团队在开发新一代智能玩具时,遇到了典型的IC采购困境:小批量试产阶段,既需要高品质的MCU芯片,又面临供应商起订量高、交期不稳定、真假难辨等问题。团队CTO无奈表示:“我们70%的精力都耗在了找料和验证上,严重拖慢了产品迭代速度。”

通用解决思路

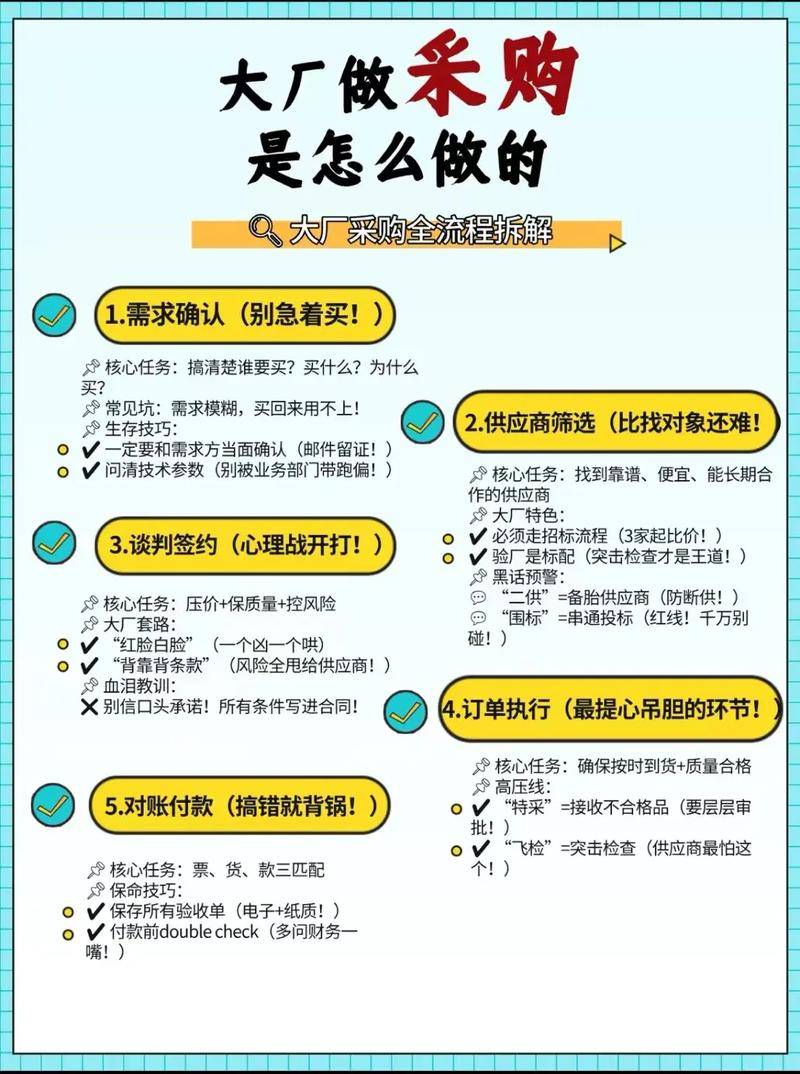

根据行业调研数据,中小硬件团队约30%的研发时间被非核心采购事务占用。要破局需把握三个原则:- 专业分工:将非核心的供应链管理交给可信赖的服务商- 成本预控:通过BOM优化降低隐性成本- 风险分散:建立备选供应商池应对突发缺货

方案模拟与推演

假设该团队选择与专业IC贸易服务商合作,可按照以下路径解决问题:1. 需求诊断阶段:服务商(如氪音创新)根据产品特性推荐符合性价比的MCU方案,替代原超规格芯片,预计降低15%物料成本2. 供应链搭建阶段:通过验厂报告+第三方检测双重保障芯片来源,同步建立3家备选供应商档案3. 持续优化阶段:每月提供市场行情预警,帮助团队在价格低点锁定长期需求4. 应急响应阶段:当主力型号突发停产时,72小时内提供pin-to-pin兼容方案验证报告

这类服务模式的核心价值在于让初创团队能聚焦产品创新而非供应链救火。一位合作过的CEO反馈:“就像给研发装了加速器。”

本文出自【氪音创新 · 供应链观察】专栏,专注于为硬件创业者提供一线洞察与避坑指南。

相关内容

热门资讯

德高化成取得光耦塑封料相关专利...

来源:新浪证券-红岸工作室 1月14日消息,国家知识产权局信息显示,天津德高化成新材料股份有限公司申...

电子签存证的真相:证据不姓“电...

电子签平台的市场宣传往往聚焦于与司法机构的合作,却忽略了证据价值的本质。本文犀利指出,证据的效力从不...

深圳市海澜星光电科技有限公司成...

天眼查显示,近日,深圳市海澜星光电科技有限公司成立,法定代表人为魏文财,注册资本500万人民币,由深...

东方电热(300217.SZ)...

格隆汇1月14日丨东方电热(300217.SZ)在投资者互动平台表示,公司聚焦机器人热管理系统开发和...

日经指数上涨0.9% 受电子和...

日本股市走高,日经指数上涨0.9%,报54,099.52点,电子和机械股领涨。爱德万测试上涨2.9%...

股市必读:烽火电子(00056...

截至2026年1月13日收盘,烽火电子(000561)报收于12.77元,下跌10.01%,跌停,换...

股市必读:伟时电子(60521...

截至2026年1月13日收盘,伟时电子(605218)报收于19.33元,下跌1.78%,换手率1....

股票行情快报:信通电子(001...

证券之星消息,截至2026年1月13日收盘,信通电子(001388)报收于44.92元,上涨0.94...

股市必读:中富电路(30081...

截至2026年1月13日收盘,中富电路(300814)报收于73.39元,下跌4.75%,换手率4....

华星光电申请支撑构件及其制作方...

国家知识产权局信息显示,武汉华星光电半导体显示技术有限公司申请一项名为“支撑构件及其制作方法、显示终...