原创 物联网芯片该怎么做?我们与行业领头羊聊了聊

提到消费级的物联网芯片,大家会想到哪个厂商,是高通、联发科,还是展锐、瑞芯微、君正?虽然上述这些厂商在消费级物联网领域都有各自的角色,特别是在相对高性能设备这一领域,由它们芯片所提供的算力更是极为常见。

但对于那些更加“无处不在”的物联网设备、特别是主打连接性和安全性,而非本地计算能力的智慧照明、智能门锁、智慧钥匙、智能家电等产品形态来说,“统治”这些行业的芯片厂商却并非上面提到的任何一家。

其实对于这件事,我们三易生活此前也没有太多的认知,直到不久前在与芯科科技(Silicon Labs)中国区总经理周巍,以及其亚太区业务副总裁王禄铭进行沟通后,才算是对低功耗物联网连接芯片这个细分市场、以及其中的“隐形王者”芯科科技,有了相对深入一些的认知。

物联网芯片最重要的是什么?安全是第一答案

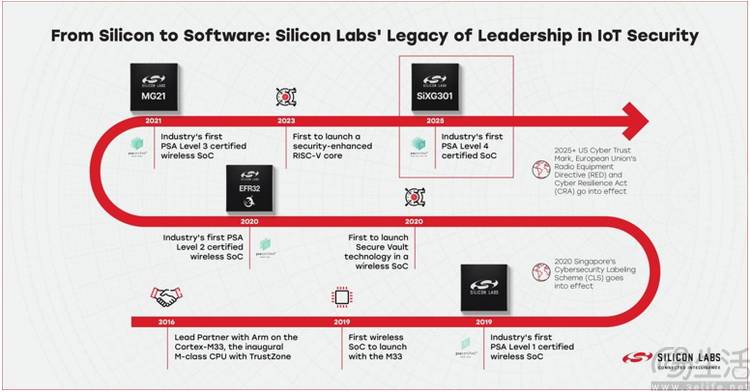

就在前不久,芯科科技刚刚宣布,其全新第三代无线SoC(Series 3)的首批产品SiMG301和SiBG301片上系统(SoC)全面开始供货。

这是一款怎样的芯片呢?如果从“计算性能”这个角度来看,那么这些采用多核Cortex-M55架构的芯片,大概率是不会让“发烧友”感到兴奋的。但芯科Series 3也有自己的过人之处,因为他们是拥有行业中首批通过PSA4级认证的安全设计。

什么是PSA认?其实这是业内公认的物联网设备安全评估框架。到目前为止,PSA认证共包含四个级别,所对应的保护标准如下:

PSA1级:基础安全特性,包括安全启动、安全更新、独立的实验室评估

PSA2级:具有基于硬件的隔离设计,并通过可信启动来防御可扩展的软件攻击

PSA3级:能防御一部分物理攻击(比如侧信道分析、故障注入)

PSA4级:能抵御复杂的物理攻击,需通过最密集的实验室测试

值得一提的是,在大家熟悉的国内物联网芯片行业,许多企业仅仅只是拿到PSA2级认证就足以让他们引以为傲。正因如此,也间接导致了前几年颇受消费者关注的一些物联网安全威胁,比如早年间用“小黑盒”(电磁攻击)轻松打开智能门锁的案例。

试想一下,如果这些智能门锁厂商使用的是芯科科技第三代无线SoC方案,那么“小黑盒”根本就不可能起。因为SiMG301和SiBG301都能够防御包括激光故障注入、电压操纵、微探测攻击等一系列物理攻击手段。而这种极高的安全性,也成为了芯科科技如今能够领跑物联网芯片领域,极为重要的技术优势之一。

怎样打破厂商间的“生态壁垒”?芯科选择多管齐下

关注物联网消费级市场的朋友可能都知道,对于如今这类产品的体验来说,各家之间相对封闭的“生态”可说既是最大的优势,同时也是最大的问题。

从商业的角度来说,封闭的生态、私有的连接协议固然可以增强用户黏性,但客观上也限制了用户的选择。特别是当单一生态的“智能家居”产品在某些特定领域未必很好时,用户便可能不得不同时在家中“混搭”多个不同品牌的智能家居产品,从而将操作又变得更加复杂化。长期来说,这自然不利于整个智能家居、物联网生态的健康发展。

那么如何才能解决这一问题呢?芯科给出的方案或许很值得借鉴。按照周巍的说法,芯科首先是完全支持客户定制芯片、软件,以及物联网协议。对于他们的许多产品,比如FG23、FG23L来说,都是直接支持“全球频段”。所以客户可以根据自己的需求,将他们的软件和连接技术“写”进芯科的芯片中,从而发挥后者成熟设计、高安全性,以及高集成度的优势,降低自己的综合成本。

与此同时,芯科科技还是Matter标准的重要推动者。他们贡献了Matter近1/4的代码量。而Matter标准,则正是目前备受瞩目、能够“打通”不同品牌之间物联网设备的技术方案。

芯科不久前在深圳召开Work With开发者大会,吸引了大量从业者的关注

按照王禄铭的说法,目前在国际市场,苹果、亚马逊、谷歌、三星等头部厂商正计划通过Matter,实现旗下物联网设备的互联互通。而在国内市场,一些厂商也正在尝试打开Matter的“销路”和生态可能性。

值得一提的是,就在前不久,vivo就曾在开发者大会期间表示,不会做私有物联网连接标准,而是会积极支持包括Matter在内的行业最新公开互联方案。

在此基础上,芯科科技所采用的Pin to Pin兼容的产品策略,就显得非常关键。这是什么概念呢?简单来说,一旦Matter标准在全球大范围铺开,那么相关终端厂商就无需更改产品设计,只要将原本的芯片换成芯科旗下支持Matter的新型号,或者甚至(在有些产品线上)升级固件,就能令它们“摇身一变”,具备兼容Matter、能够与其他品牌生态“互联互通”的能力。

物联网芯片也讲制程和架构,但成本更关键

正如本文开头就讲到的那样,对于低功耗的物联网芯片来说,单看它们的制程、架构,熟悉手机或PC的朋友可能会有一种“恍如隔世”的感觉。因为哪怕现在最先进的应用处理器和智能手机SoC,都已经进化到了3nm、甚至1.8nm的水准,但主流的物联网芯片,则依然还在使用40nm、28nm等相当“成熟”的工艺。

是物联网芯片不需要先进制程吗?这么说其实也对。因为对于大部分用于智能开关、智能灯具、智能门锁这类产品中的物联网芯片而言,它们的运行频率和功耗都相当低,“先进制程”所带来的省电和提升性能作用,反而就不会那么明显。

更为重要的是,考虑到低功耗物联网产品庞大的数量就会意识到,对于它们来说,足够低的成本、足够大的产量才是市场最需要的东西。

即便是低功耗的物联网芯片,也有自己的端侧AI生态

在这样的背景下,芯科科技旗下目前最新的物联网芯片就选择了22nm制程和Cortex-M55架构来实现,并集成了他们自己的AI/ML加速器。这就使得它们无论在能效、性能,还是应对最新端侧AI的需求方面,客观上已经处于行业最前沿的地位。

而且在具体的功能设计上,芯科科技更是相当注重实际的市场需求。就拿它们此次推出的SixG301系列来说,就直接集成了LED预驱动器单元,很明显就是面向智能照明领域进一步降低BOM成本的需求而生。

况且,芯科科技也并非无视先进制程和架构。正如周巍在提到芯科旗下产品时解释的那样,与大家通常认知中的芯片企业推出新代次后就会淘汰老款产品的做法不同,芯科迄今为止已经推出了三代无线SoC产品。而这些芯片在市场上全部都是并行发售,因为它们针对的是不同级别的成本、功耗和算力需求。比如一些第二代的产品不仅功耗会比第三代更低,连接距离也要长得多。而这,也展示了物联网行业对于芯片需求的复杂性。

有意思的是,就在前不久,高通方面宣布收购意大利开源电子平台Arduino。可大家都知道,在此之前,芯科科技正是Arduino产品线里最常见的芯片提供商。因此此次收购也在一定程度上被视为高通试图与芯科竞争的“盘外招”,并从侧面证明了后者在当今物联网低功耗芯片市场里的统治力。