原创 美手握GPS开关,全球导弹面临“失明”风险!唯独这两国早有准备

就如同一枚准确的利箭般的高精度导弹在现代战争中大放异彩的背后,都有一颗高超的“隐形指挥官”——美国的GPS全球定位系统,它的精确的指引,几乎使得现代的战争都变成了“瞄准”了的射击,几乎无一漏尽。如今,GPS已然从手机的导航功能到高超的飞机航线,从千亿的金融交易到微小的导弹的制导,已将全球都笼罩在它的无形的巨网之中。但说到美国突然将GPS给关了下来,我们就不得不提一个令人心惊的后果:全球大部分的导弹都将瞬间“睁眼瞎”唯独两个国家能淡定自若!

与以往的任何一项“便民”工程相比,GPS的无所不包的“便民”之举都有着天壤之别。它不仅为我们每个人带来了“一站到底”的出行便利,还将我们从“走路找地方”到“一指定位”的高效便捷的生活方式上推了一个极大的天地。

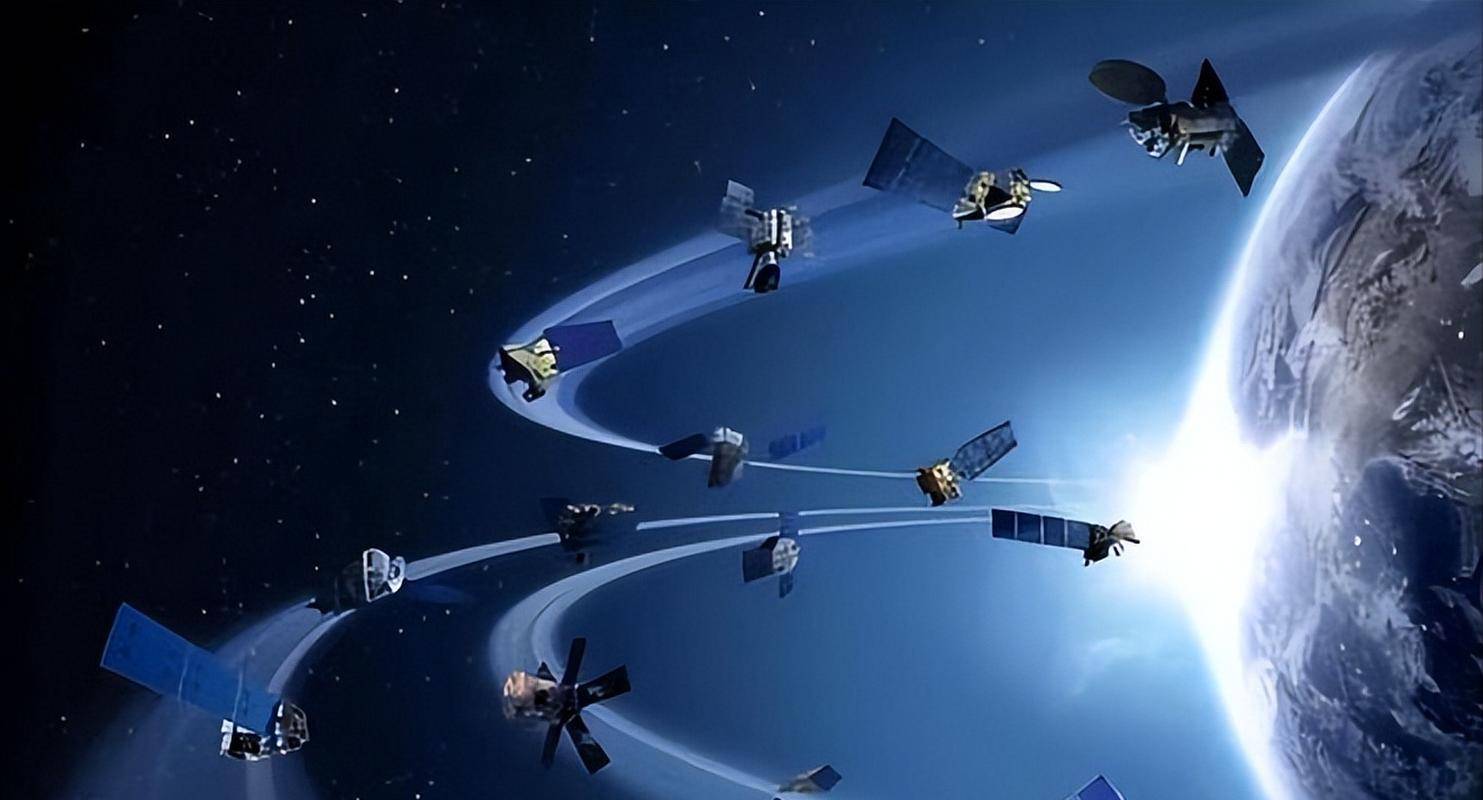

伴随近20年的不懈努力,这支由美国空军从上世纪70年代就开始砸下200亿美元打造的“天眼”,如今24颗卫星日夜不停地向地球发送着数不清的信号。

可见民用的导弹精度的控制都已经能够达到5-10米的高水平,而美军的军用版却能将其推到厘米的级别,这也就意味着如果将来导弹的精度的控制都能达到这样高的水准,就几乎离不开GPS的指引了。

更厉害的是,美国始终握着GPS的“总开关”,历史上这种手段屡试不爽:1999年科索沃战争期间,美国曾对南联盟区域实施GPS信号干扰;1993年“银河号”事件中,中国货轮在印度洋因GPS信号中断失联33天,甚至1996年台海危机时,中国军演导弹也曾因信号异常大幅偏离目标。美国只需总统授权,4小时内就能让全球任何地区的GPS服务瘫痪。

面对这种掐脖子风险,俄罗斯和中国用几十年时间默默布下了“后手”。

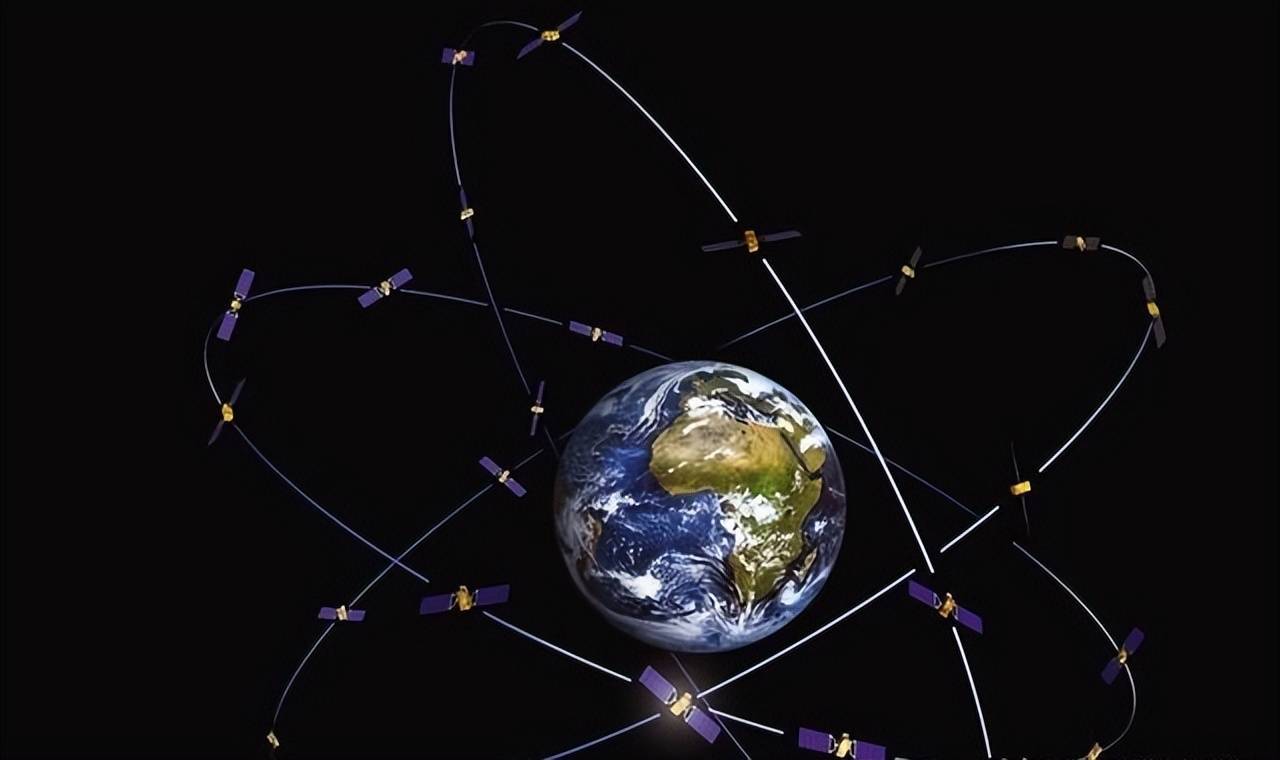

俄罗斯的格洛纳斯系统(GLONASS)是苏联留下的“遗产”,尽管苏联解体后一度濒临废弃,但普京时代投入重金重建,2011年实现全球覆盖。

这套系统在高纬度地区精度甚至优于GPS,俄军“伊斯坎德尔”导弹在叙利亚行动中靠它精准打击目标,即便面对电子干扰,格洛纳斯也能通过多频段信号切换和惯性导航备份保持战力。

相较而言,中国的北斗系统更是以其先进的技术层面为代表的“破局者”,在北斗组网的逐步推进背景下,从1994年开始的北斗的梦想,在2020年的全球组网的完成中最终实现了由55颗北斗三代的卫星织就了一张将全球都笼罩其中的“天网”。

可谓一举多得的高超之作,它不仅具有远超GPS的导航定位能力,还能在飞行的过程中通过卫星将所采集的数据或接收地面发来的指令等信息“回传”回来,对其轨迹的实时控制和调拨等具有了前所未有的全新功能。

北斗的逐步成熟之际,尤其是其军用精度的已达厘米的级别,更让我们看到了北斗的无可替代的优势同时也让我们看到了国产的东风-17高超音速导弹、歼-20战机等一系列国产的先进的装备的全面切换至北斗的制导的必然性。

与中俄的从容相比,其他国家可谓“步步惊心”。

欧洲的伽利略系统虽已部署22颗卫星,但军用频段尚未完全开放,部分零件还依赖美国;日本“准天顶”系统本质是GPS的“补丁包”,仅4颗卫星支撑区域服务;印度IRNSS系统只能覆盖本土周边,导弹一出境就抓瞎。

最典型的例子在俄乌战场:乌克兰依靠“GPS+星链”组合引导海马斯火箭炮,而俄罗斯则用格洛纳斯配合电子战反制。一旦GPS信号被干扰,乌军导弹误差从10米激增至数百米。印度军官曾透露,霍尔木兹冲突期间,美军干扰GPS后,伊朗靠偷偷采购的北斗终端依然命中目标。

美国并非能随意关闭GPS而不自损——全球航运、金融、农业每天因GPS中断的损失可能超过10亿美元。但中俄的崛起已彻底改变游戏规则:北斗在泰国农业、巴基斯坦交通、中东石油勘探领域广泛应用;格洛纳斯则成为俄罗斯与北约对抗的底气。

其对人性的更深远的侵蚀和扭曲就使得我们不得不对其产生深深的忧虑和恐惧。基于中国在量子导航的不断突破,即使未来卫星的信号再被切断,我们也能通过量子传感器的“神奇”之处将惯性的“天才”发挥到极致,从而实现更高的精准的定位。借助了“格洛纳斯+惯性”双模式的导弹精确的将其所处的极端的环境都变成了它的有利的工作环境,从而大大地提高了它的反击的能力。

正如这场从航天到航海的导航霸权之争所体现的那样:大国的重器都必须自己手中才行。而当许多国家还沉溺于GPS的温水中时,我们的中俄两国早就已点起了自己那一盏盏的“火把”了。唯有时空的主动权才能真正的指挥未来战场的胜负先机。