北大教授跨界“芯片制造”?缺陷率降低99%

芯片越做越小

缺陷却越难搞定?

当你以为冷冻电镜

只是生命科学的“显微镜明星”时

北京大学彭海琳教授团队却打破边界

让这台“生物神器”跨界闯入芯片制造

还交出了缺陷率大降99%的亮眼成绩单

一起来看看,这是怎么个事儿?

近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳团队联合清华大学生命科学学院、香港大学等科研机构,成功将冷冻电镜断层扫描技术应用于半导体制造领域,首次原位解析了光刻胶在显影液中的微观行为,并开发出显著降低光刻缺陷的产业化方案。这一突破性研究成果于2025年9月30日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊。

彭海琳团队研究成果发布在 Nature Communications 期刊网站

本成果的主要参与者:郑黎明(右)、彭海琳(中)、刘楠(左)

看不明白这项研究内容是啥?为啥重要?

来看看课代表总结版:

芯片的核心是电路,光刻就是给芯片“印电路”的关键步骤:用超精密“投影仪”缩小电路图案印在硅片薄膜上,经显影液冲洗定型。因此,显影液中光刻胶分子的吸附、缠绕状态,直接决定晶圆是否出现缺陷,进而影响芯片性能。

过去的许多技术始终看不清显影液里光刻胶分子的“一举一动”。彭海琳教授团队的创新是引入冷冻电镜断层扫描技术,瞬间“冻结”显影液中的光刻胶分子,让其“无处遁形”,借以观察其三维形态、界面分布以及分子间的“缠结”。

这场“跨界”观察产生了颠覆性的发现:业界曾认为光刻胶分子分散在液体内部,实则多吸附在气液界面,且会“抱团缠结”形成约30纳米团聚颗粒,这正是光刻缺陷的根源。

针对此,团队提出“抑制缠结”“界面捕获”两套方案,使12英寸晶圆的光刻胶残留缺陷被消除,降幅超99%。该技术意义不止于芯片:既可为锂电池、催化反应等液相界面反应研究提供工具,还能阐释高分子、增材制造等领域的“缠结”现象,为高端制造精度提升开辟新路径。

明白了大致原理

来听听团队的专业解读

打开光刻技术的“黑匣子”

以冷冻电镜打开微观世界大门

光刻作为芯片制造的核心工艺,其精度直接决定集成电路性能。然而,光刻胶在显影液中的微观行为,长期如“黑匣子”一般制约着先进制程良率提升。

“光刻就是给半导体晶圆‘印电路’,核心是用超精密‘投影仪’把设计好的电路图案缩小后印在硅片的特殊薄膜上。”

彭海琳形象地解释道,“而显影液在电路图案的形成过程中发挥着重要作用,液膜中光刻胶分子的吸附与缠结行为,是影响晶圆表面图案缺陷形成的关键因素。”

在突破技术瓶颈的尝试中,传统表征技术面临重大挑战,导致产业界工艺优化技术严重依赖试错,成为制约7纳米及以下先进制程的瓶颈。彭海琳指出:

“目前国际同行使用的原子力显微镜、扫描电子显微镜等技术,很难‘看清’光刻胶高分子在显影液中的一举一动。而这项工作首次用“超级CT”看清楚了照相底片在“显影液”里是如何溶解的,并由此找到了解决芯片制造中“显影花斑”这个老大难问题的关键方案。简言之,这项研究就像给芯片制造中的‘显影’环节装了一个高清监控。”

再现时空:建立3D立体模型

为聚合物切片,还原光子运动轨迹

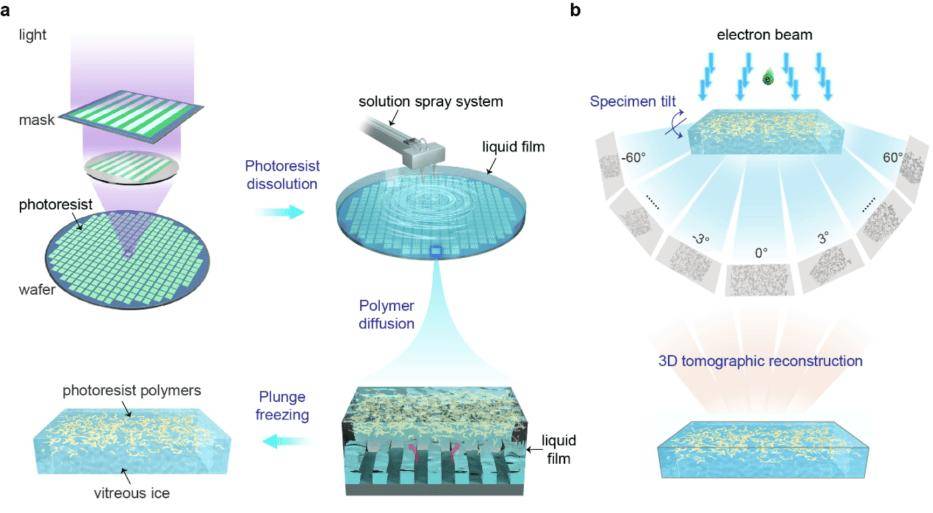

研究团队创造性地将冷冻电子断层扫描(cryo-electron tomography,cryo-ET)技术引入半导体领域。“我们设计了一套与光刻流程紧密结合的样品制备方法。”彭海琳介绍道,

“在晶圆上进行标准的光刻曝光后,将含有光刻胶聚合物的显影液快速吸取到电镜载网上,并在毫秒内急速冷冻至玻璃态。”

这种方法成功实现了对光刻胶分子在液相环境中真实构象的“瞬间冻结“,随后通过倾斜冷冻样品(-60°至+60°)采集系列二维投影图像,并基于计算机三维重构算法融合成高分辨率三维视图,分辨率优于5纳米。该方法一举克服了传统技术无法原位、三维、高分辨率观测的三大痛点。

冷冻电镜断层扫描技术解析溶液中的光刻胶高分子

冷冻电镜断层扫描的三维重构打破业界传统认知,带来了一系列颠覆性发现。论文共同通讯作者之一、北京大学化学与分子工程学院教授高毅勤表示:

“以往业界认为溶解后的光刻胶聚合物主要分散在液体内部,但三维图像显示它们大多吸附在气液界面。”

更重要的是,团队首次直接观测到光刻胶聚合物的“凝聚缠结”现象。“这种缠结依靠较弱的范德华力或疏水相互作用结合,形成平均尺寸约30纳米的团聚颗粒,这些‘团聚颗粒’正是光刻潜在的缺陷根源。”高毅勤补充道。而通过冷冻电镜断层扫描的三维重构,结合理论模拟,高毅勤团队实现了对“团聚颗粒”的微观再现。

再造新工具:打破液相科研局限

极高的可靠性和重复性为各领域应用提供可信度

基于当前的机理解析,团队提出两项创新解决方案。彭海琳详细介绍:“我们提出了两项简单、高效且与现有半导体产线兼容的解决方案:一是抑制缠结,二是界面捕获。”抑制缠结策略利用缠结的热敏感性,通过适当提高曝光后烘烤温度,有效促使聚合物解缠结。界面捕获策略则通过优化显影工艺,维持连续液膜来捕获并移除聚合物。

“实验表明,两种策略结合后,12英寸晶圆表面的光刻胶残留物引起的图案缺陷被成功消除,缺陷数量降幅超过99%。”

彭海琳透露,“该方案具备很高的可靠性和重复性,具有产线推广应用价值。”

这项研究的价值远超光刻领域本身,彭海琳强调:“研究说明冷冻电子断层扫描技术为在原子或分子尺度上解析各类液相界面反应提供了强大工具,也有助于阐释高分子、增材制造和生命科学中广泛存在的缠结现象。”

对于半导体产业而言,这一突破意味着工艺优化将从“试错模式“迈向“精准设计”时代。彭海琳表示:“我们的方案能为提升光刻精度与良率开辟新路径,对推动先进制程发展具有重要意义。”

该研究得到国家自然科学基金、国家重大科学研究计划、腾讯新基石科学基金会等多项资助,展现了基础科学研究与产业应用深度融合的巨大潜力。随着这一技术的进一步推广,芯片制造业有望迎来新一轮的良率提升与成本优化。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学化学与分子工程学院

文字&编辑 | 马诗尧、吴卓颖、郭雅颂

排版 | 王俊晔

责编 |郭雅颂

<<左右栏目>>