史上最高 41 层垂直堆叠芯片面世:功耗仅传统芯片千分之一,为后摩尔定律时代指明新路

11 月 5 日消息,自 20 世纪 60 年代以来,电子工业的进步一直遵循“越小越好”的规律。根据英特尔联合创始人戈登・摩尔于 1965 年提出的“摩尔定律”,集成电路中的晶体管数量大约每年翻一番。然而,这一趋势正逐渐逼近物理极限。

如今,沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)教授李晓航(2008 年本科毕业于华中科技大学,2015 年博士毕业于佐治亚理工学院)领导的科研团队提出了一个看似简单却具有革命意义的思路:既然芯片无法继续变薄,那就“向上建造”。

41 层堆叠芯片问世

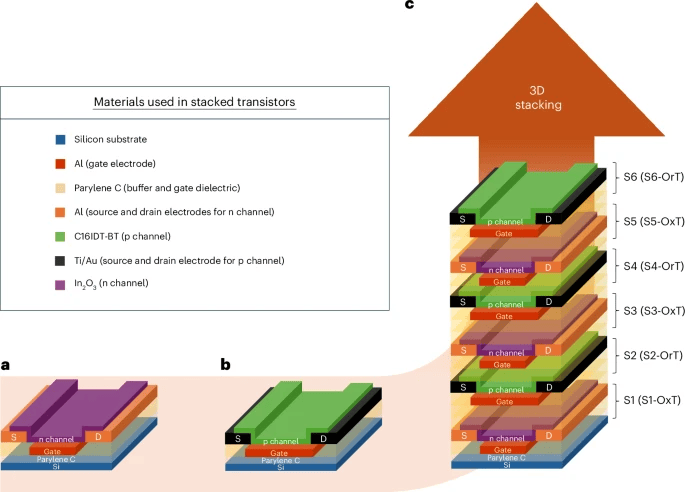

李晓航团队成功设计出一款具有 41 层垂直堆叠的半导体与绝缘层芯片,其高度约为现有芯片的十倍。这项成果已于 10 月 17 日发表于《自然・电子学》,不仅是制造工艺上的重要突破,也为更灵活、更高效、更可持续的新一代电子设备奠定了基础。

李教授解释说:“当我们在垂直方向堆叠六层或更多层晶体管时,就能在不缩小平面尺寸的情况下提高电路密度。以六层为例,我们可以在同一面积内集成多达 600% 的逻辑功能,同时实现更高性能和更低能耗。”

摩尔定律的瓶颈与新思路

自 2010 年前后起,芯片制造商开始遇到物理瓶颈。李晓航指出:“传统硅基微电子中,摩尔定律正在触及物理极限,但创新仍在继续。我们不再单纯追求晶体管更小,而是在探索新材料、新架构和新方向,例如三维堆叠。”

晶体管摩天楼

李晓航将其团队的挑战比喻为“建造一座摩天大楼”:“可以把每一层晶体管看作大楼的一层,如果某一层不平整,整栋大楼都会变得不稳定。”研究的关键在于控制所谓的“界面粗糙度”,因为任何微小的不平整都可能破坏电子流动,严重影响芯片性能。

其团队的根本突破是开发出全新的制造策略,核心在于所有层的沉积都在接近室温的条件下完成,以防损伤下层结构。

李晓航解释道:“多数柔性或有机材料无法承受高温,而传统半导体工艺通常超过 400℃,会导致这些材料熔化或变形。”通过低温制造,研究人员可使用塑料或聚合物基底,从而为未来的柔性电子器件奠定基础。

为验证设计的可行性,团队制造了 600 个样品芯片,性能表现一致。实验显示,这些堆叠芯片在实现相同运算功能的同时,功耗显著降低,仅为 0.47 微瓦。

应用前景:从可穿戴设备到“电子皮肤”

谈及未来应用,李晓航表示:“首批应用场景可能包括可穿戴健康传感器、智能标签和柔性显示屏,这些领域对低功耗与机械柔性尤为依赖。”从长远看,研究团队设想开发出可覆盖大面积的“计算表面”,即“电子皮肤”—— 能在物体或建筑表面实现感知、处理与通信。